Einführung

Der vorliegende Essay stellt die Erträge des Forschungsprojektes „Akteur:innen deutsch-griechischer Übersetzungskulturen: eine Standortbestimmung aus kollektiv-biographischer Perspektive“ vor, dessen Ziel es war, die historischen Verflechtungen zwischen dem deutsch- und dem griechischsprachigen Kulturraum im Verlauf der vergangenen 200 Jahre anhand einer zentralen Vermittlergruppe zu erschließen. Das Projekt wurde von 2018 bis 2021 am Centrum Modernes Griechenland (CeMoG) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Griechisch-Deutsche Beziehungen (Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, EMES) der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen durchgeführt und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung aus Mitteln des Deutsch-Griechischen Forschungs- und Innovationsprogramms gefördert.1 Weiterführende Informationen zu den projektbezogenen Aktivitäten und der digitalen Dokumentation des Projektes in der Infrastruktur des ComDeG werden im Folgenden gegeben und sind überblicksmäßig auf der zugehörigen Projektseite zusammengestellt. Vgl. https://www.cemog.fu-berlin.de/wissensbasis/projekte/ue-kulturen/aktivitaeten. Die folgende Darstellung bezieht sich auf den Projektteil, der sich mit den Übersetzerinnen und Übersetzern aus dem Neugriechischen ins Deutsche befasste.

Forschungsüberblick und methodische Vorbemerkungen

Den Ausgangspunkt des hier vorgestellten Forschungsprojektes bildete die Feststellung, dass die beiderseitigen Übersetzer:innen nach wie vor zu den ‚großen Unbekannten‘ der deutsch-griechischen Kulturbeziehungen gehören, obwohl die Bedeutung dieser Vermittlergruppe für den transnationalen Transfer von Wissen, Ideen und Meinungen unumstritten ist.2 Vgl. etwa den für diesen Zusammenhang einschlägigen Doppelband Kulturtransfer im Epochenumbruch. Frankreich-Deutschland 1770 bis 1815, dessen Herausgeber bereits früh das Forschungsdesiderat einer „genauere[n] sozio-kulturelle[n] Kollektivbiographie [der] verschiedenen Gruppen und Typen von Übersetzern“ (Lüsebrink/Reichardt, 1997, 79) erkannten. Die bisherige Forschung in diesem Bereich ist über die Erstellung individualbiographischer Profile zu einzelnen, zumeist bekannten Übersetzerfiguren kaum hinausgekommen.3 Vgl. etwa die einschlägigen Studien zu Helmut von den Steinen (Kambas, 2010; Schellinger, 2019), Karl Dieterich (Mitsou, 2010; Schellinger, 2020), Alexander Steinmetz (Schellinger, 2010), Günter Dietz (Schellinger, 2019) und Thomas Nicolaou (Püllmann, 2017; Schellinger, 2020; Klemm, 2021). Dies ist wohl vor allem dem (keineswegs nur im deutsch-griechischen Kontext anzutreffenden) Umstand geschuldet, dass für die Forschung auf diesem Gebiet „in erheblichem Umfang Grundlagenforschung und (oft frustrierende) Einzelrecherchen erforderlich sind“, weshalb sich entsprechende Initiativen bislang vorwiegend auf die Fälle von „bedeutenden und interessanten“ Persönlichkeiten konzentrierten.4 So Aleksey Tashinskiy, und Andreas Kelletat, die Herausgeber des mit Blick auf das gegenwärtige Forschungsprojekt in vielerlei Hinsicht hilfreichen und komplementären „Germersheimer Übersetzerlexikons“, im Einführungstextdieser digitalen Plattform aus dem Jahr 2015. (https://uelex.de/sachartikel/germersheimer-uebersetzerlexikon-einfuehrung-2015/). Ein weiteres komplementäres Vorhaben, das auf die individualbiographische Erschließung zeitgenössischer griechischer Übersetzerinnen und Übersetzer (nicht nur aus dem Deutschen) abzielt, stellt das an der Aristoteles-Universität Thessaloniki durchgeführte Projekt „Übersetzerporträts“ dar (https://greektranslators.web.auth.gr/). Sofern die „Unsichtbarkeit des Übersetzers“ (Venuti, 1995) und die Wahrnehmung seiner Dienstleistung als „Hintergrundphänomen“ (Albrecht, 2011, 2605) sich geradezu als Grunddisposition des öffentlichen Diskurses erweisen, stellt sich allerdings die Frage, inwiefern ausgerechnet die „bedeutenden und interessanten“ bzw. die oftmals besonders sichtbaren Übersetzer:innen als repräsentative Vertreter ihrer Gattung gelten dürfen.

Um dieser Problematik zu begegnen und den Fokus von der interessanten Einzelbiographie auf die allgemeinen Entwicklungen, Prägungen, Netzwerke und Handlungsräume zu verschieben, welche die beiderseitige Übersetzungspraxis in den vergangenen 200 Jahren bestimmten, setzte das Projekt auf eine kollektivbiographische Erschließung dieses Gebietes. Der Ansatz der Kollektivbiographie beschreibt „die theoretisch und methodisch reflektierte, empirische, besonders auch quantitativ gestützte Erforschung eines historischen Personenkollektivs in seinem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext anhand einer vergleichenden Analyse der individuellen Lebensläufe der Kollektivmitglieder.“ (Schröder, 2011, 83). Die Kollektivbiographie erfasst einerseits ein Datensample mehrerer Personen, aus dem sich Aussagen über typische Karriereverläufe, ein bestimmtes historisches Milieu oder generationelle Prägungen ableiten lassen. Andererseits lässt sie die individuellen Erfahrungen und Handlungsoptionen sichtbar werden, die sich in diesem Umfeld ergeben (ebd., 85). Hierbei lassen sich die Übersetzer:innen im Anschluss an Bourdieus Handlungstheorie als soziale Akteure beschreiben, deren Handeln im „Feld der Übersetzung“ sich im Zusammenspiel ihrer habituellen Prägungen, ihrer jeweiligen Feldposition bzw. ihres bereits akkumulierten oder angestrebten ökonomischen, sozialen, kulturellen und/oder symbolischen Kapitals sowie ihrer Interaktion mit anderen Akteuren wie Autorinnen und Verlegern, Literaturagenturen, Förderinstitutionen und Massenmedien entwickelt (Bachleitner/Wolf, 2010, 12–14).

Eine nicht unerhebliche Herausforderung bestand in der Bestimmung der sogenannten Grundgesamtheit, also des Personenkollektivs, das in diesem Vorhaben zu untersuchen war (Schröder, 2011, 120f.). Was im ersten Moment banal klingen mag, war in der Praxis mit wichtigen Vorentscheidungen verbunden, die es hier offenzulegen gilt. Dies betrifft zum einen die Extension des Übersetzerbegriffes, der historisch gesehen im Vergleich zu anderen Kulturvermittlern wie etwa Diplomaten und Sprachlehrerinnen nur selten deckungsgleich mit der beruflichen Haupttätigkeit der jeweiligen Personen ist (Paloposki, 2016). Ein weiteres, damit verbundenes Problem, betrifft die Extension des Übersetzungsbegriffes. Sollten darunter etwa auch Relais-Übersetzungen (Übersetzungen ‚zweiter Hand‘ über Drittsprachen wie das Englische und Französische) oder gar Paraphrasen, Adaptionen und Nachdichtungen gefasst werden? Und auf welche historischen Sprachformen beziehen sich die Praktiken der deutsch-griechischen und griechisch-deutschen Übersetzung?

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgte in Übereinstimmung mit den praktischen Erfordernissen und Zielsetzungen des Forschungsvorhabens. Da die Gruppe der Berufsübersetzer in beiden Übersetzungskulturen historisch (und im griechisch-deutschen Zusammenhang bis heute) eher die Ausnahme darstellt, die Übersetzungstätigkeit andererseits einer gewissen Materialität und kontrollierbaren bibliographischen Erfassbarkeit bedarf, wurden als Übersetzer:innen hier solche Personen erfasst, die mindestens eine Übersetzung in Buchform (als selbständig erschienene Publikation oder Beitrag in einer Anthologie) veröffentlicht haben.5 Als Grundlage für die Erstellung der beiderseitigen Übersetzerkataloge wurden die Übersetzungsbibliographien des ComDeG (https://comdeg.eu/bibliographie) herangezogen, deren Inhalte wiederum im Rahmen des Projektes systematisch erweitert und teilweise korrigiert wurden. Sofern im Rahmen der Recherchen Übersetzungen in Zeitungen, Zeitschriften, Internetplattformen etc. ermittelt wurden, wurden diese zwar in die beiderseitigen Bibliographien aufgenommen, in der kollektivbiographischen Auswertung der jeweiligen Übersetzungstätigkeiten allerdings nicht berücksichtigt, da eine vergleichend-quantifizierende Nutzung dieser Daten nur nach einer (im Rahmen der vorliegenden Studie nicht zu leistenden) systematischen Sichtung der beiderseitigen Zeitungs- und Zeitschriftenliteratur möglich gewesen wäre. Im Ergebnis führten diese Vorentscheidungen etwa dazu, dass bestimmte Personengruppen, deren Übersetzungen für gewöhnlich nicht im Druck erscheinen (z.B. Übersetzer:innen für Film und Theater), gar nicht oder nur ausnahmsweise erfasst werden konnten. Was hier als „Übersetzungskulturen“ bezeichnet wird, bezieht sich also vor allem auf die „Buchkulturen“ der beiden Kultur- und Sprachräume.

Als Grundlage für die Zuordnung der jeweiligen Personen zu den einzelnen Übersetzungsperioden, die als heuristische Setzungen aus der Untersuchung der Übersetzer:innenbiographien und ihrer historischen Rahmenbedingungen hervorgegangen sind, wurde grundsätzlich das Datum der jeweiligen Erstveröffentlichung gewählt.6 Von diesem Verfahren wurde nur in solchen Fällen abgewichen, in denen sich das Datum der Erstveröffentlichung nicht mit der Hauptwirkungszeit der jeweiligen Übersetzer:innen deckt, so etwa im Falle Werner von Haxthausens, dessen 1815 entstandene Sammlung neugriechischer Volkslieder erst 1935 publiziert wurde, oder bei Isidora Rosenthal-Kamarinea, deren erste veröffentlichte Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche zwar bereits in das Jahr 1948 fällt, deren überaus umfangreiche und andauernde Übersetzungstätigkeit aber erst zehn Jahre später einsetzte.

Die hier gewählte Unterscheidung von Übersetzungen und Nicht-Übersetzungen orientiert sich an der Äquivalenz zwischen Ausgangs- und Zieltext, die in der traditionellen Übersetzungstheorie als entscheidendes Kriterium der Übersetzung herangezogen wird.7 Vgl. hierzu etwa die Ausführungen Albrechts (2006, 162–169) zu den „inneren Grenzen der Übersetzung“. Soweit dies im Rahmen einer oberflächlichen Textsichtung möglich war, wurden also grundsätzlich nur solche Texte als Dokumente einer übersetzerischen Praxis angesehen, die sich erkennbar am Ausgangtext orientieren.8 Der Nachweis konnte allerdings nicht in jedem Fall zweifelsfrei erbracht werden, da in vielen Fällen relevante Informationen zu den Übersetzer:innen, ihren Sprachkenntnissen und den Kontexten ihrer Übersetzungspraxis fehlten oder nur unzureichend rekonstruiert werden konnten. Eine Analyse der Übersetzungen selbst lag außerhalb der Zielsetzungen des Forschungsvorhabens.

Eine weitere Präzisierung galt es mit Blick auf den sprachlichen Objektbereich der beiderseitigen Übersetzungspraxis zu treffen, der im vorliegenden Zusammenhang auf sämtliche Varianten des Neugriechischen von der mittelalterlichen Volkssprache des Akritas-Epos über die archaisierende Gelehrtensprache des 19. Jahrhunderts bis hin zur neugriechischen Standardsprache des 20. Jahrhunderts festgelegt wurde.9 Zur neugriechischen Sprachgeschichte vgl. Karvounis (2002). Einen Grenzfall bezeichnen Übersetzungen liturgischer Texte, die nicht ohne weiteres dem Neugriechischen zugerechnet werden können, deren Übersetzer:innen hier aber aufgrund der eindeutigen Verbindung dieser Texte mit der neugriechischen Kultur, deren Pflege und Rezeption im deutschsprachigen Raum als Vertreter der neugriechisch-deutschen Übersetzungskultur betrachtet werden. Nicht berücksichtigt wurden hingegen Übersetzungen aus dem Altgriechischen bzw. Übersetzer:innen, deren übersetzerisches Werk sich ausschließlich auf altgriechische Texte beschränkt.

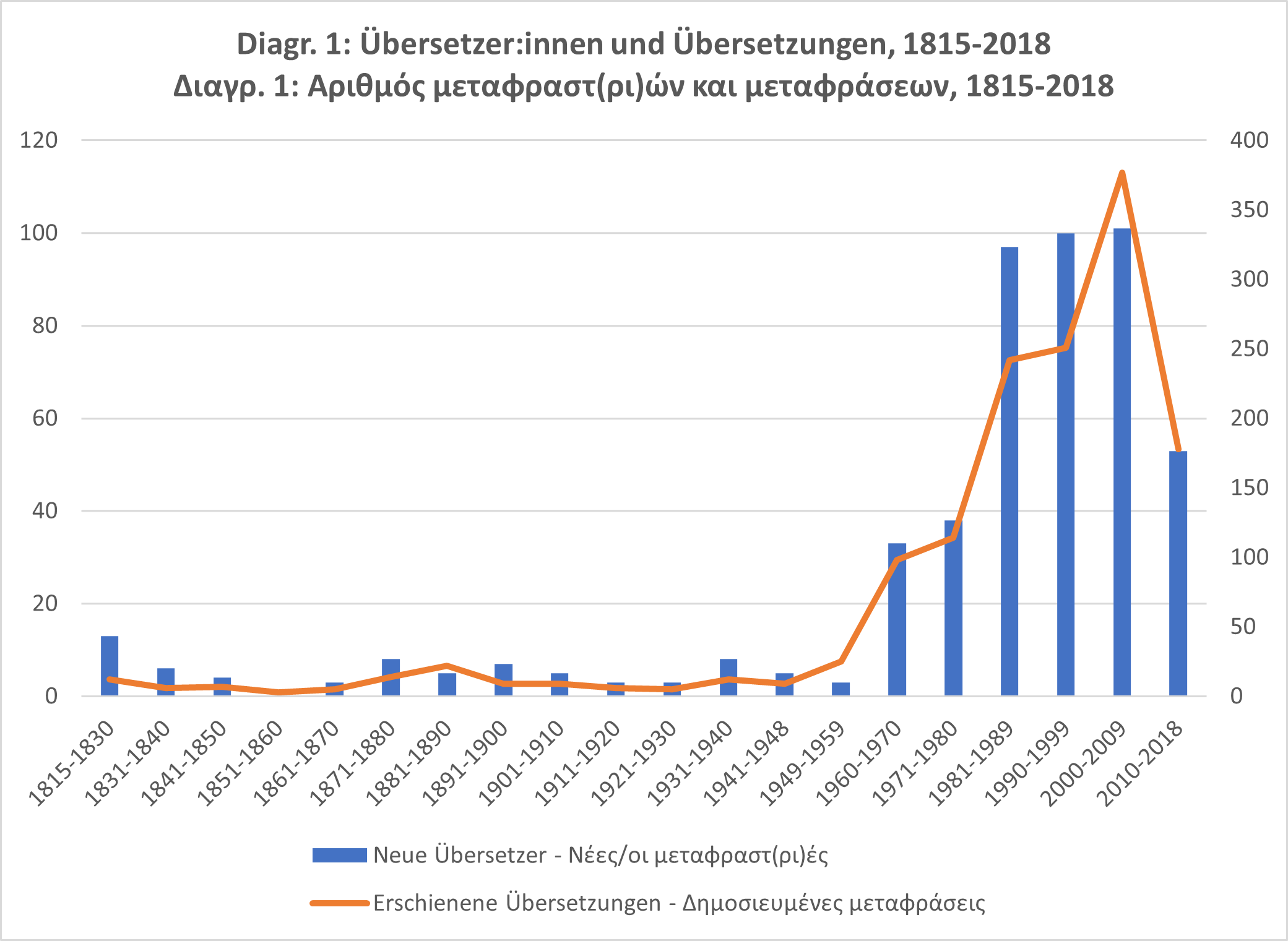

Auf der Grundlage der obigen Festlegungen wurden mit Blick auf die griechisch-deutsche Übersetzungsrichtung für den Zeitraum zwischen 1815 (erste bekannte Übersetzung) und 2018 (Projektbeginn) knapp 500 Übersetzer:innen ermittelt, die sich an etwa 1.400 in Buchform publizierten Übersetzungen beteiligten.10 Diese Angaben beruhen auf den innerhalb der Projektlaufzeit erfassten Daten. Spätere Ergänzungen der beiderseitigen Übersetzungsbibliographien, in deren Zusammenhang teilweise auch bis dahin unbekannte Übersetzer:innen entdeckt wurden, konnten während der Niederschrift der gegenwärtigen Studien nicht mehr berücksichtigt werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass noch nicht einmal 20% von ihnen vor 1946 tätig waren, während etwa die Hälfte der erfassten Personen erst seit 1990 übersetzerisch in Erscheinung getreten ist (Diagr. 1).

Die Erhebung und Auswertung der werkbiographischen Daten erfolgte in zwei Schritten. Der erste Arbeitsschritt sah die Erarbeitung einer analytischen Prosopographie auf der Grundlage eines normierten Fragebogens (Verboven/Carlier/Dumolyn, 2007, 55f.) vor, der Informationen über die Lebens- und Bildungswege, Wirkungsorte, Tätigkeitsprofile, sozialen Netzwerke und Publikationsprofile der betreffenden Personen enthielt. Die Erhebung der hierfür erforderlichen Daten erfolgte überwiegend – vor allem im Falle der historischen Personen – über die Konsultation einschlägiger Nachschlagewerke und Online-Portale sowie durch die Auswertung von Übersetzungen (nebst Paratexten), autobiographischen Berichten, Korrespondenzen, Hochschulschriften, Gutachten und ähnlichen Dokumenten. Im Falle der gegenwärtigen Übersetzer:innen wurden die so erfassten Informationen durch die Angaben eines elektronischen Fragebogens ergänzt, der je Übersetzungsseite von ca. 60 gegenwärtig oder bis in die jüngere Vergangenheit tätigen Übersetzer:innen ausgefüllt wurde.11 An der Befragung zur griechisch-deutschen Übersetzung beteiligten sich 59 Personen. Neben den formalisierten Angaben, die im Rahmen der Recherche zu historischen Übersetzer:innen erhoben wurden, konnten die Teilnehmer:innen der elektronischen Umfrage auch Auskünfte über ihren persönlichen „Weg zur Übersetzung“ und die Relevanz der Übersetzung im Rahmen ihrer übrigen Tätigkeiten geben, anhand derer die Ergebnisse der beiderseitigen Studien vielfach ergänzt und präzisiert wurden. Die so gesammelten Daten wurden in Form prosopographischer Biogramme dokumentiert und teilweise zur Erstellung enzyklopädischer Artikel verwendet, die sukzessive im ComDeG veröffentlicht werden.12 Die bislang erschienenen Artikel, die sich vornehmlich historischen Personen widmen, lassen sich einsehen unter https://comdeg.eu/artikel/ (hier zur Einschränkung den Filter „Vermittlungspraxis: Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche“ wählen).

In einem weiteren Schritt wurden die erhobenen Daten zwecks kollektivbiographischer Auswertung in eine hierfür entwickelte Datenmatrix übertragen, um sie so miteinander vergleichbar zu machen und einer quantifizierenden Auswertung zuzuführen (vgl. Schröder, 2011, 150). Da es weder möglich noch geboten schien, die für das Forschungsprojekt relevanten Informationen und Erkenntnisse ausschließlich anhand der quantifizierenden Analyse standardisierter Daten zu gewinnen, wurde der Ansatz dieses Forschungsschrittes im Sinne eines Mixed-Methods-Designs (Small, 2011) durch qualitativ-interpretative Verfahren ergänzt. So wurde etwa die Frage nach den für die Übersetzungspraxis relevanten sozialen und kulturellen Hintergründen nicht auf vordefinierte Kriterien wie den sozialen Status oder die interkulturelle Prägung der Familie festgelegt, sondern zunächst offen formuliert und dann auf dem Wege eines kontinuierlichen Vergleichs der gesammelten Informationen sowie ihrer historischen Kontextualisierung im Rahmen sozialer, politischer, kultureller Ereignisse und Entwicklungen erschlossen. Auf diesem Wege wurde es nicht nur möglich, die unterschiedlichen Datenarten der personenbezogenen Recherchen und der elektronischen Fragebögen zusammenzuführen. Das induktive, von den einzelnen Übersetzerbiographien selbst ausgehende Analyseverfahren erlaubte es auch, komplexere Wirkungs- und Motivzusammenhänge wie das „literarisch-künstlerische“ Familienumfeld (einschlägige Tätigkeiten, Interessen, Ambitionen, Kontakte) oder persönliche Dispositionen und Erfahrungen zu berücksichtigen, die oftmals nur schwer quantifizierbar und erst in der Zusammenschau mehrerer Faktoren zu erschließen sind. Bedeutsame Erkenntnisse lieferten hierbei vor allem die elektronischen Fragebögen (s.o.) sowie die beiden projektbezogenen Workshops,13 Vgl. Akteure deutsch-griechischer Übersetzungskulturen: aktuelle Forschungsperspektiven, 16.-17.06.2021, sowie Akteure deutsch-griechischer Übersetzungskulturen: Im Gespräch, 13.-17.10.2021. aus deren Fachvorträgen und Gesprächsrunden mit Beteiligten der bilateralen Übersetzungskulturen wertvolle Impulse für die Aufbereitung der kollektivbiographischen Daten hervorgingen.

Inhaltlich vermochte das Forschungsprojekt den anfänglichen Befund, dass es sich bei den beiderseitigen Übersetzerinnen und Übersetzern um herausragende Akteure des gegenseitigen Kultur- und Wissenstransfers handelt, in vielfältiger Weise zu bestätigen und zu konkretisieren. Hervorgehoben werden sollte hierbei zunächst das enge Wechselverhältnis, in dem die Entwicklung der beiderseitigen Übersetzungskulturen von ihren Anfängen bis in die Gegenwart mit den (kultur-)politischen Verflechtungen zwischen den griechisch- und deutschsprachigen Räumen stand, ob es sich hierbei um das vorrevolutionäre Buchwesen der griechischen Diaspora, den internationalen Philhellenismus infolge des griechischen Unabhängigkeitskrieges von 1821, den Staatsaufbau während der sogenannten „Bayernherrschaft“ (1832–1862), die Entstehung der neugriechischen Studien im deutschsprachigen Raum, die kriegerischen Auseinandersetzungen und politischen Blockbildungen des 20. Jahrhunderts, die oppositionellen Netzwerke und Aktionsbündnisse während der Zeit der griechischen Militärdiktatur oder die wachsende Mobilität im Zuge der gegenseitigen Migrations- und Reisebewegungen der Nachkriegszeit handelt.

Die vorliegende Studie folgt dem chronologischen Verlauf der griechisch-deutschen Übersetzungsgeschichte. Sie orientiert sich dabei zum einen an den vorerwähnten historischen Meilensteinen und Wendepunkten, sofern diese für die einschlägigen Wirkungsfelder und Wirkungswege der beteiligten Personen von Bedeutung waren. Als epochenspezifische Ordnungskriterien wurden aber auch Ereignisse und Entwicklungen innerhalb des Übersetzungsfeldes wie etwa das Auftauchen der ersten Berufsübersetzerinnen und Sprachlehrer um 1900, die kultur- und wissenschaftspolitisch motivierten Institutionalisierungstendenzen der Zwischen- und Nachkriegszeit, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bemerkende sprunghafte Anstieg an Übersetzer:innen oder die zeitgleich einsetzende Internationalisierung der Übersetzerbiographien berücksichtigt.

Vom Philhellenismus zu den ersten Professionalisierungstendenzen: Die Übersetzer:innen des 19. Jahrhunderts

Über den gesamten Zeitraum des 19. Jahrhunderts hinweg wurden lediglich 46 Personen ermittelt, die als Übersetzer:innen aus dem Neugriechischen ins Deutsche tätig waren. Die ersten 14 unter ihnen traten im Zeitraum zwischen 1815 und 1831 in Erscheinung, womit der Beginn ihrer Übersetzungstätigkeit mit dem Aufkommen des internationalen Philhellenismus im Umfeld des griechischen Unabhängigkeitskrieges zusammenfällt. Der Zusammenhang zwischen philhellenischem Engagement und übersetzerischer Tätigkeit lässt sich auch an den Übersetzerbiographien ablesen, denn bei vielen der genannten Personen handelt es sich um renommierte Philhellenen oder gar Freiwillige im griechischen Freiheitskampf.14 Eindeutig dieser Gruppe zuordnen lassen sich etwa Harro Harring, Karl Iken, Theodor Kind, Wilhelm Müller, Johann Kaspar von Orelli, Albert Schott und Friedrich Thiersch. Vgl. hier wie im Folgenden auch die entsprechenden Personenartikel unter https://comdeg.eu/artikel/.

Dass sich sogar der reife Goethe in diesen Jahren zu einer übersetzerisch-poetischen Auseinandersetzung mit den neugriechischen Volksliedern anregen ließ (Kambas, 2009), unterstreicht die enorme Breitenwirkung, die dieses Phänomen in der deutschen Geisteswelt entfaltete. Aber auch die zahlreichen Griechen, die damals in Mitteleuropa lebten, arbeiteten und studierten (Turczynski, 1959), beteiligten sich nach Kräften an der modernen „Wiedergeburt“ ihres Landes. Das zeigt etwa der Fall des Anastassios Emmanouil Pappas (1796–1858). Mit Der neue griechische Anakreon, einer Gedichtsammlung von Athanassios Christopoulos (1772–1847), legte der Sohn einer griechischen Kaufmannsfamilie in Wien ausgerechnet im Revolutionsjahr 1821 die erste Buchpublikation einer griechisch-deutschen Übersetzung vor, um anschließend als Kämpfer nach Griechenland zu ziehen.

Mit der griechischen Staatsgründung und der anschließenden „Bayernherrschaft“ unter König Otto von Wittelsbach (1832–1862) ist eine weitere politische Konstellation benannt, die sich in dieser Zeit maßgeblich auf die deutsch-griechischen Beziehungen im Allgemeinen und die Laufbahnen der griechisch-deutschen Übersetzer im Besonderen auswirkte. So waren immerhin vier der elf in dieser Zeit hervorgetretenen Übersetzer vorübergehend oder längerfristig im griechischen Staatsdienst tätig; zwei weitere, der Dichter Emmanuel Geibel und der spätere Byzantinist bzw. Neogräzist Adolf Ellissen15Zu Ellissens Rolle als griechisch-deutscher Vermittler vgl. auch den ComDeG-Essay von A. Sideras (2020)., weilten für längere Reise- und Arbeitsaufenthalte am Athener Hof; Arnold Passow schließlich, der Herausgeber einer für lange Zeit maßgeblichen Sammlung neugriechischer Volkslieder (Popularia carmina Graeciae recentioris, 1860), aus der 1861 eine Auswahl deutscher Übersetzungen erschien (Liebes- und Klagelieder des neugriechischen Volkes), stützte sich darin auf die Vorarbeiten seines Schwiegervaters Heinrich Nikolaus Ulrichs (1807–1843), der zwischen 1833 und 1843 als Lehrer und Universitätsprofessor in Griechenland arbeitete und der als eigentlicher Übersetzer dieser Lieder gelten darf.

Neben den mit ihr verbundenen Lebens- und Karrierewegen ist die griechische Staatsgründung auch deshalb von Bedeutung, weil der griechische Hof die Verbreitung der griechischen Kultur institutionell zu fördern versuchte. Dementsprechend wurde gut ein Viertel der griechisch-deutschen Übersetzer des 19. Jahrhunderts für sein „philhellenisches“ Engagement mit der höchsten griechischen Auszeichnung, dem griechischen Erlöser-Orden, dekoriert.

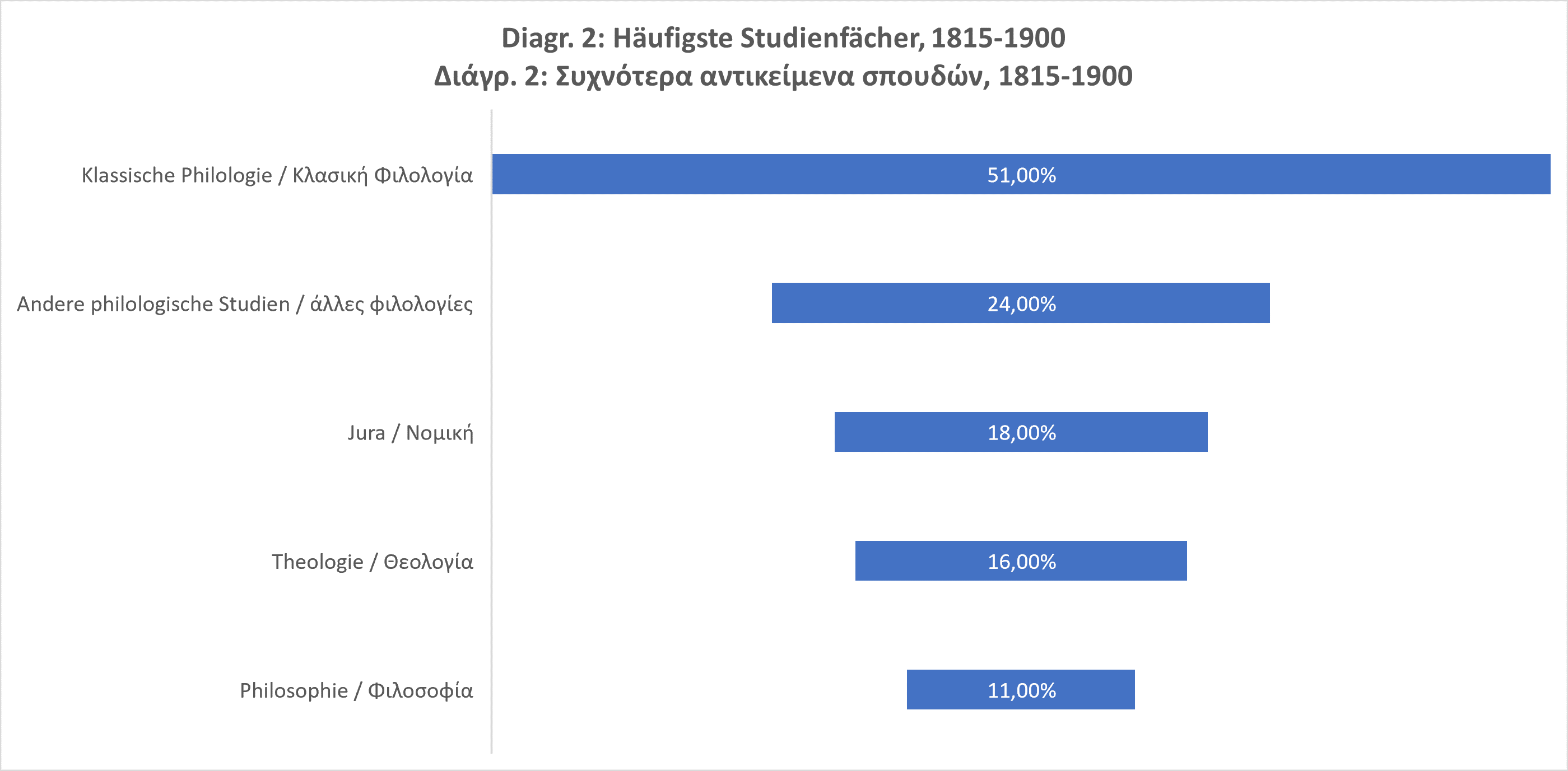

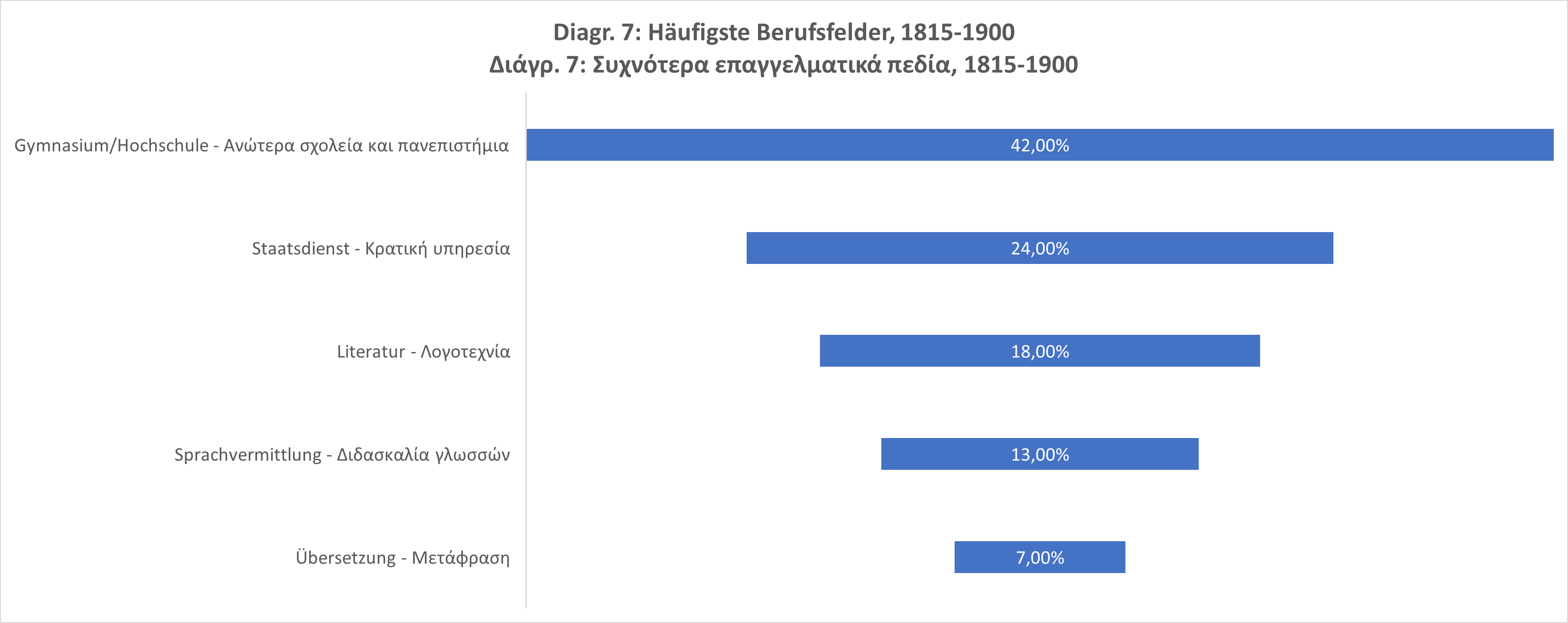

Die ausschließlich männlichen Personen, die bis zum Sturz des deutschen Königshauses in Griechenland als Übersetzer aus dem Neugriechischen ins Deutsche aktiv wurden, stammten vielfach aus gut situierten Familien mit akademischem Bildungshintergrund. Unter ihren Studienfächern dominiert bei weitem das der Klassischen Philologie (52%), gefolgt von Fächern wie Rechtswissenschaften (24%), Philosophie und Theologie (je 20%), die ebenfalls eine altsprachliche Ausbildung voraussetzten. Beruflich waren die Übersetzer dieses Zeitraums häufig als Hochschul- oder Gymnasiallehrer (40%), Literaten (32%) sowie – vor allem in den ersten Jahren des griechischen Staatsaufbaus unter deutscher Ägide – als Staatsbeamte in Verwaltung, Rechtsprechung, Diplomatie und Militär (44%) tätig.16 Hier wie im Folgenden ergibt die Summe der angegebenen Studienfächer und Berufe, bezogen auf die jeweilige Anzahl von Übersetzerinnen und Übersetzern, üblicherweise mehr als 100%, was darauf zurückzuführen ist, dass die betreffenden Personen in der Regel mehr als ein Ausbildungs-/Studienfach absolviert haben und mehr als eine berufliche Tätigkeit ausüben, also im vorliegenden Fall sowohl Klassische Philologie als auch Theologie studiert haben sowie als Gymnasiallehrer und Schriftsteller tätig gewesen sein können. Die diesbezüglichen Angaben sind somit nicht unbedingt deckungsgleich mit den tatsächlichen Studien- und Berufsschwerpunkten der einzelnen Übersetzer:innen (die sich oftmals auch nicht ermitteln ließen), sondern dienen dazu, die Relevanz der betreffenden Ausbildungs-, Studien- und Berufsfelder für die Übersetzerbiographien der jeweiligen Zeit zu illustrieren. Für eine Gesamtübersicht der vorherrschenden Studien- und Berufsgruppen im Verlauf des 19. Jahrhunderts vgl. Diagr. 2 und 7.

Was die Wege der einzelnen Personen zur neugriechischen Sprache und neugriechisch-deutschen Übersetzungstätigkeit angeht, verfügen wir nur über bruchstückhafte Kenntnisse, aus denen sich allerdings Rückschlüsse auf die allgemeinen Bedingungen des Spracherwerbs und der Übersetzungspraxis zu jener Zeit ziehen lassen. So wissen wir etwa, dass Übersetzer wie Werner von Haxthausen, Leopold Schefer und Wilhelm Müller sich vor 1821 für längere Zeit in Wien aufhielten, wo sie sich, wie Friedrich Thiersch in München, Theodor Kind in Leipzig oder Daniel Sanders in Berlin, von griechischen Studenten und Angehörigen der lokalen Griechengemeinden in die Grundlagen des Neugriechischen einführen ließen. Als Orte des Spracherwerbs kommen demnach, sofern die meisten Übersetzer dieser Zeit Griechenland nur aus der Ferne kannten,17 Von den 25 Übersetzern dieses Zeitraums hielten sich lediglich 11 für kürzere oder längere Zeit in Griechenland auf. hauptsächlich Universitäts- und Wirtschaftszentren des deutschsprachigen Raumes wie Berlin, Göttingen, Leipzig, München oder Wien in Betracht, wo man bei griechischen Kaufleuten, Gelehrten und Studenten Privatunterricht nehmen konnte.18 Dieses Verhältnis spiegelt sich auch in den Studien- und Wirkungsorten der damaligen Übersetzer wider, unter denen in diesem Zeitraum Städte wie Berlin (8 Nennungen als Wirkungs-/Studienort), München (7), Göttingen (7, vor allem als Studienort), Jena (5, vor allem als Studienort) und Wien (4, vor allem als Wirkungsort) dominieren. Kontakte zu Griechen im deutschsprachigen Raum, die auf eine Unterweisung mittels Privatunterricht hindeuten, lassen sich für 11 der 25 Übersetzer bis 1864 dokumentieren. Die universitäre Vermittlung des Neugriechischen beschränkte sich hingegen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf wenige Standorte wie Leipzig (Suppé, 1994) und Berlin (Rochow, 1968) und blieb auch dort zunächst dem Engagement einzelner Privatdozenten überlassen.

Das Altgriechische war in den gymnasialen Lehrplänen des 19. Jahrhunderts hingegen fest verankert (Hüllen, 2005, 77–87) und dürfte für die meisten damaligen Übersetzer als Ausgangspunkt einer Beschäftigung mit dem Neugriechischen gedient haben. So bezeichnet etwa der ehemalige Philologie-Student Wilhelm Müller19 Zu Müllers Rolle als griechisch-deutscher Vermittler vgl. ausführlicher den ComDeG-Beitrag von Hillemann (2023). stellvertretend für viele seiner zeitgenössischen Übersetzer-Kollegen die „Aussprache“ und die „Akzentherrschaft“ des Neugriechischen als die Hauptprobleme seiner einschlägigen Sprachstudien.20 Das Zitat stammt aus einem Brief Müllers an seinen Berliner Lehrer Friedrich August Wolf (1759–1824) vom 12.10.1817 (Müller 1994, Bd. 5, 124). Als Übersetzer neugriechischer Volkslieder wird er allerdings wenige Jahre später zugeben: „so leicht auch für einen Fremden, welcher das Altgriechische versteht, die Erlernung der neugriechischen Schriftsprache ist, so selten gelangt er doch zu einem erschöpfenden Verständnisse der Volksdialecte“ (Müller, 1825, Z. 50). Es steht somit zu vermuten, dass sich die Sprachkenntnisse der damaligen Übersetzer überwiegend auf die archaisierende Schriftsprache der griechischen Gelehrtenwelt beschränkten, weswegen sie – auch hierin ist Müller ein typischer Repräsentant seiner Zeit – in ihrer Arbeit üblicherweise die Unterstützung von „eingeborenen Griechen“ (Fauriel/Müller, 1825, IX) in Anspruch nahmen. Wie sehr der translatorische bzw. editorische Habitus dieser Übersetzer indessen von ihrer altsprachlichen Ausbildung bestimmt wurde, zeigen etwa die Versuche des Juristen Theodor Kind, die von ihm herausgegebenen neugriechischen Volkslieder „nach den Regeln der altgriechischen Grammatik“ zu verbessern und in Betreff auf die „enge Verwandtschaft“ des Alt- und Neugriechischen zu erläutern (Kind, 1827, XII).

Im letzten Drittel des Jahrhunderts lassen sich einige Veränderungen bemerken, die auf eine graduelle Diversifizierung und Professionalisierung des neugriechisch-deutschen Übersetzerkollektivs hindeuten. So ist zwar die Anzahl der zwischen 1870 und 1900 neu erfassten 21 Übersetzer:innen, darunter erstmals auch 3 Frauen, nach wie vor sehr gering. Doch befinden sich unter diesen jetzt auch vermehrt Personen, die sich entweder beruflich oder privat mit der neugriechischen Sprache und/oder der Übersetzung neugriechischer Texte beschäftigten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Ausbildungs- und Berufsprofil der genannten Personen wider. So dominiert unter den erfassten Studiengängen zwar nach wie vor die Klassische Philologie (48%), während die Gymnasial- und Hochschullehrer (42%) weiterhin die Rangliste der bekannten Berufsgruppen anführen. Den beiden Gruppen gehören jetzt aber zunehmend Fachwissenschaftler wie Bernhard Schmidt und Wilhelm Wagner an, die sich der mittel- und neugriechischen Sprache und Literatur zuwandten. Ihnen hinzuzurechnen wären Privatgelehrte wie etwa August Boltz und Daniel Sanders, die ihre sprach- und landeskundlichen Studien außerhalb institutioneller Strukturen betrieben.

Mit dem Namen Boltz ist zugleich eine in diesen Jahren neu entstehende Übersetzergruppe verbunden, die eine eher praktische Verbindung zur neugriechischen Sprache und Kultur aufweist. Die Rede ist von den Sprachlehrer:innen (29%) und Berufsübersetzer:innen (14%), zwei teilweise einander überlagernde Gruppen, die erstmals gegen Ende des Jahrhunderts in Erscheinung treten. Die berufliche Ausrichtung ihrer Vermittlungstätigkeit äußert sich nicht zuletzt in Form ihrer Tätigkeitsstätten, unter denen sich Institutionen wie die Kadettenschule von Piräus, die Freiberger Bergbauakademie und das Berliner Seminar für Orientalische Sprachen 21 Trotz der Angliederung dieser 1887 gegründeten, aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und des Reichskolonialamtes finanzierten Lehranstalt an die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität war das Curriculum am Seminar für Orientalische Sprachen nicht auf eine wissenschaftliche Ausbildung seiner Absolventen, sondern auf die Vermittlung praktischer Landes- und Fremdsprachenkenntnisse für die berufliche Tätigkeit im Dolmetscherdienst und anderen Berufszweigen der deutschen Kolonialpolitik ausgerichtet. Vgl. Skalweit, 2017, 75–106. befinden. Oftmals erwerben diese Übersetzer:innen keinen regulären Universitätsabschluss, sondern eignen sich ihre Kenntnisse auf dem Wege privater Reisen, Kontakte und Studien an.

Historisch betrachtet, können die obigen Entwicklungen zum einen mit dem wachsenden wissenschaftlichen Interesse an den „neuen Welten“ des griechischen Mittelalters und der griechischen Volkskunde (Chrysos, 1996), zum anderen mit dem wachsenden Bedarf an der Vermittlung moderner Fremdsprachen- und Weltkenntnisse im Zeitalter des Imperialismus (Christ 2020, 279f.) in Verbindung gebracht werden. Die damit einhergehende Intensivierung der deutsch-griechischen Verflechtungen spiegelt sich auch in den Lebensläufen dieser Übersetzer wider: So weist etwa ein Viertel von ihnen einen griechischen Familienhintergrund auf; rund die Hälfte lernte die jeweils andere Kultur und Sprache in Form längerer Studien-, Reise- oder Arbeitsaufenthalte kennen.

Vor diesem Hintergrund spielen persönliche Verbindungen und Netzwerke in den Übersetzerlaufbahnen dieser Zeit eine immer bedeutendere Rolle. Besonders deutlich ist dies am Beispiel des Gymnasiallehrers Otto Adolf Ellissen zu erkennen, der in den 1880er Jahren eine Reihe neugriechischer Werke übersetzte. Hierbei folgte er nicht nur inhaltlich dem Beispiel seines Vaters Adolf Ellissen, der den byzantinischen und neugriechischen Studien in Deutschland mit seinen 1855–1862 erschienenen Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur den Weg bereitet hatte; er konnte sich auch auf das persönliche Netzwerk des Vaters stützen, zu dem u.a. der von Vater wie Sohn übersetzte Alexandros Rizos Rangavis gehörte. Der bekannte griechische Schriftsteller und Politiker Rangavis wiederum, der zwischen 1874 und 1887 als griechischer Gesandter in Berlin wirkte, beförderte seine literarische Rezeption in Deutschland nicht nur durch eigene Übersetzungen seiner Werke, sondern auch durch den Aufbau eines weit verzweigten Kontaktnetzwerks zu deutschen Verlagen, Theatern und Übersetzern – eine Praxis, in der ihm auch sein Sohn und späterer Nachfolger in der griechischen Gesandtschaft (1891/92, 1895–1910) Kleon Rangavis nacheiferte. Dass die sozialen Netzwerke der betreffenden Übersetzer nicht immer auf persönlicher Bekanntschaft beruhten, zeigt erneut das Beispiel von August Boltz, der mit zahlreichen griechischen Gelehrten korrespondierte und Mitglied in mehreren griechischen Gesellschaften wie etwa dem Athener „Parnassos“ (Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός») oder der Griechischen Philologischen Gesellschaft von Konstantinopel (Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως) war, ohne diese Orte jemals besucht zu haben.22 Zu Boltz und dessen internationalen Netzwerken vgl. E. Patrikas ComDeG-Essay August Constantin Boltz als Vermittler der neugriechischen Sprache und Literatur im deutschsprachigen Raum: 1877–1906 (Publikation in Vorbereitung).

Eine leichte Veränderung, die bereits auf entsprechende Tendenzen im 20. Jahrhundert vorausweist, lässt sich auch mit Blick auf die Übersetzungsproduktion feststellen. Konzentrierte sich diese, abgesehen von vereinzelten politischen Schriften, in der Frühphase der neugriechisch-deutschen Übersetzungsgeschichte hauptsächlich auf den Bereich der Lyrik und hier wiederum insbesondere auf griechische Volks- und romantische Kunstdichtung, so handelt es sich bei rund der Hälfte der 47 zwischen 1870 und 1900 erschienenen Übersetzungen aus dem Griechischen um erzählende oder volkskundlich-historische Prosa. Diese Entwicklung steht offenbar in Verbindung mit der zeitgleichen Expansion des deutschen Buchmarktes und der Erschließung neuer Leserschichten, die mit einer vermehrten Nachfrage und Produktion im Unterhaltungssegment einherging (Jäger/Estermann, 2010). Dass auch die Übersetzer:innen aus dem Neugriechischen an dieser Entwicklung partizipierten, zeigt sich u.a. daran, dass die Werke von griechischen Autoren wie A. R. Rangavis, D. Vikelas und G. Drossinis zu jener Zeit in Publikationsreihen wie Otto Jankes Berliner „Romanmagazin des Auslands“ erschienen oder in die Verlagsprogramme der für die Vermittlung ausländischer Literaturen damals maßgeblichen Leipziger Verlage Philipp Reclam jun. und Wilhelm Friedrich aufgenommen wurden. Mit Blick auf das Übersetzerkollektiv fällt auf, dass die Bücher gegen Ende der ersten Untersuchungsperiode vermehrt Personen als Übersetzer ausweisen, deren Verbindung zur griechischen Sprache und Kultur sich heute nicht mehr ohne Weiteres rekonstruieren lässt und deren Übersetzungstätigkeit womöglich über Vermittlungssprachen wie das Französische oder Englische erfolgte.23 Deutlich ausgesprochen wird dieser Verdacht im Falle von Felix Moral, für dessen Übersetzung von A. R. Rangavis’ Erzählung Leila (1882) August Boltz die Vorlage „irgend einer bequemen französischen Uebersetzung” (Boltz, 8.9.1882, 508) vermutet.

Von der Jahrhundertwende bis zur deutschen Teilung (1901–1948)

Die deutsch-griechischen Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren von der Erfahrung zweier Weltkriege und den damit einhergehenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen geprägt, was sich erwartungsgemäß auch auf den Bereich der beiderseitigen Übersetzungskulturen auswirkte. So treten zwischen 1901 und 1948 mit 24 neuen Übersetzer:innen zwar ungefähr ebenso viele wie in den vorangegangenen 50 Jahren hervor; die Veröffentlichung neuer Bücher reduziert sich allerdings im Vergleich zu diesem Zeitraum von 51 auf 41, was einem Rückgang von gut 20% entspricht (vgl. Diagr. 1). Hierzu passt der Befund, dass diese Jahre von einer besonderen Diskontinuität in Bezug auf die Übersetzungsproduktion gekennzeichnet sind. So sind ausgerechnet im Kriegsjahr 1917 gleich vier Buchpublikationen und drei neue Übersetzer zu verzeichnen, während die kommenden zehn Jahre nur eine einzige Übersetzung und keinen einzigen neuen Übersetzer hervorbringen. Zugleich werden mit der Einrichtung und Weiterführung von Institutionen wie dem Deutschen Archäologischen Institut in Athen (DAI, 1874), den Deutschen Schulen von Thessaloniki (DST, 1888) und Athen (DSA, 1896) sowie der Deutschen Akademie (1923, später: Goethe-Institut) sowie deren Niederlassungen in Griechenland, auf deutscher Seite mit dem vorerwähnten Seminar für Orientalische Sprachen an der Universität Berlin (1887) und den Lehrstühlen bzw. Lektoraten für mittel- und neugriechische Philologie an der Universität München (1897), Leipzig (1922) und Hamburg (1925) in dieser Zeit wichtige Strukturen etabliert, die ihre Bedeutung als Ausbildungs- und Produktionszentren der griechisch-deutschen Übersetzung auch nach dem Zweiten Weltkrieg erweisen.24 Zur Geschichte und Bedeutung dieser Institutionen im Zusammenhang der deutsch-griechischen Verflechtungen liegen bislang nur vereinzelte Überblicksdarstellungen vor, die in der Regel nicht auf deren Bedeutung als Wirkungsstätten und Netzwerke deutsch-griechischer Verflechtungen und Transfers eingehen. Besonders vermisst wird eine solche Darstellung mit Blick auf die Geschichte der deutschen Neogräzistik. Vgl. einstweilen die Einzelstudien von Rochow (1968), Irmscher (1989), Suppé (1994), Werner (1998), Eideneier (1999), Mitsou (2010), Pechlivanos (2015) und Moennig (2021). Hiermit verbunden ist die Tendenz, dass die Übersetzer:innen dieses Zeitraums vermehrt als kulturpolitische Akteure auftreten, ob sie dies als Angestellte und Stipendiaten deutscher Forschungs- und Kulturinstitute oder als Exilanten in Opposition zur deutschen Kulturpolitik tun.

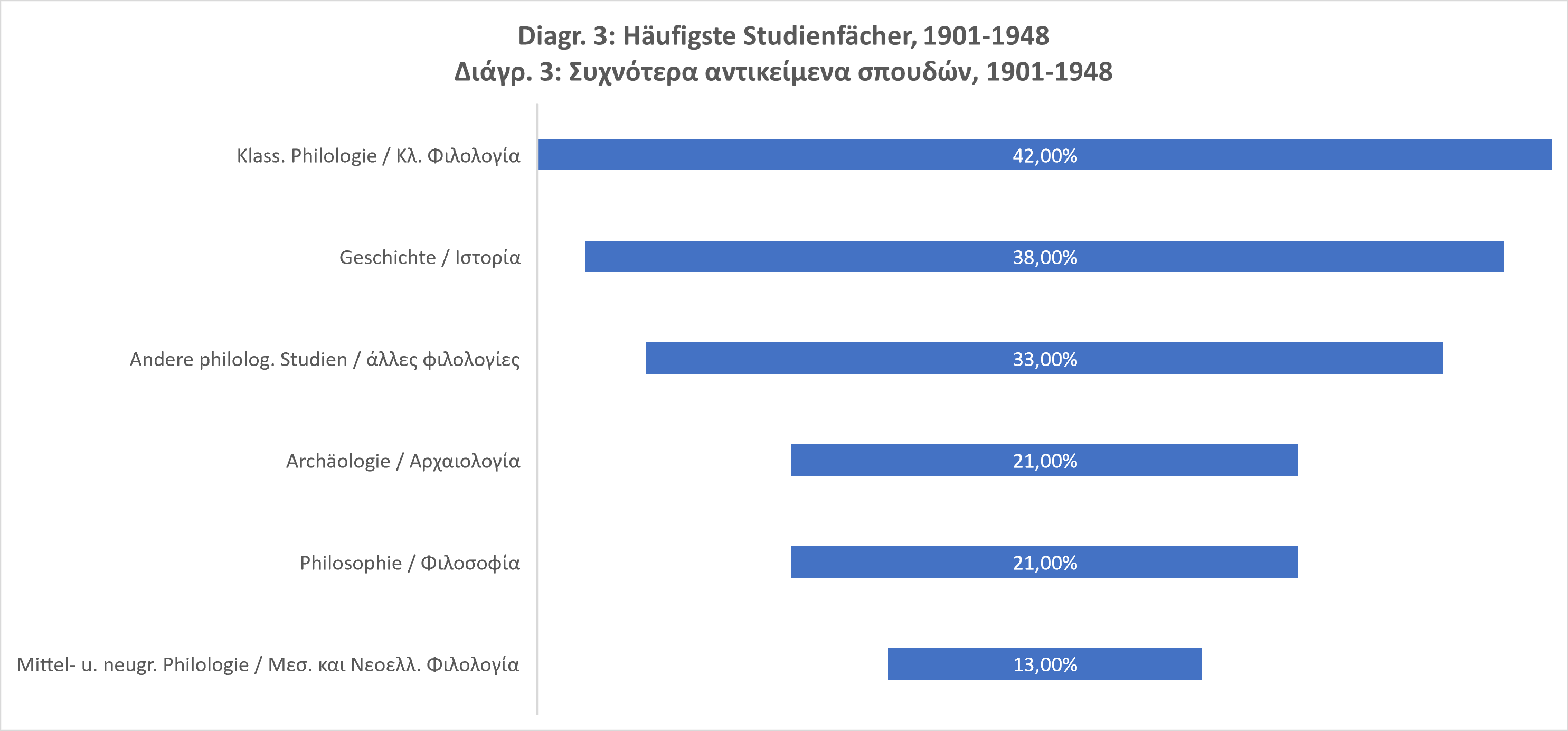

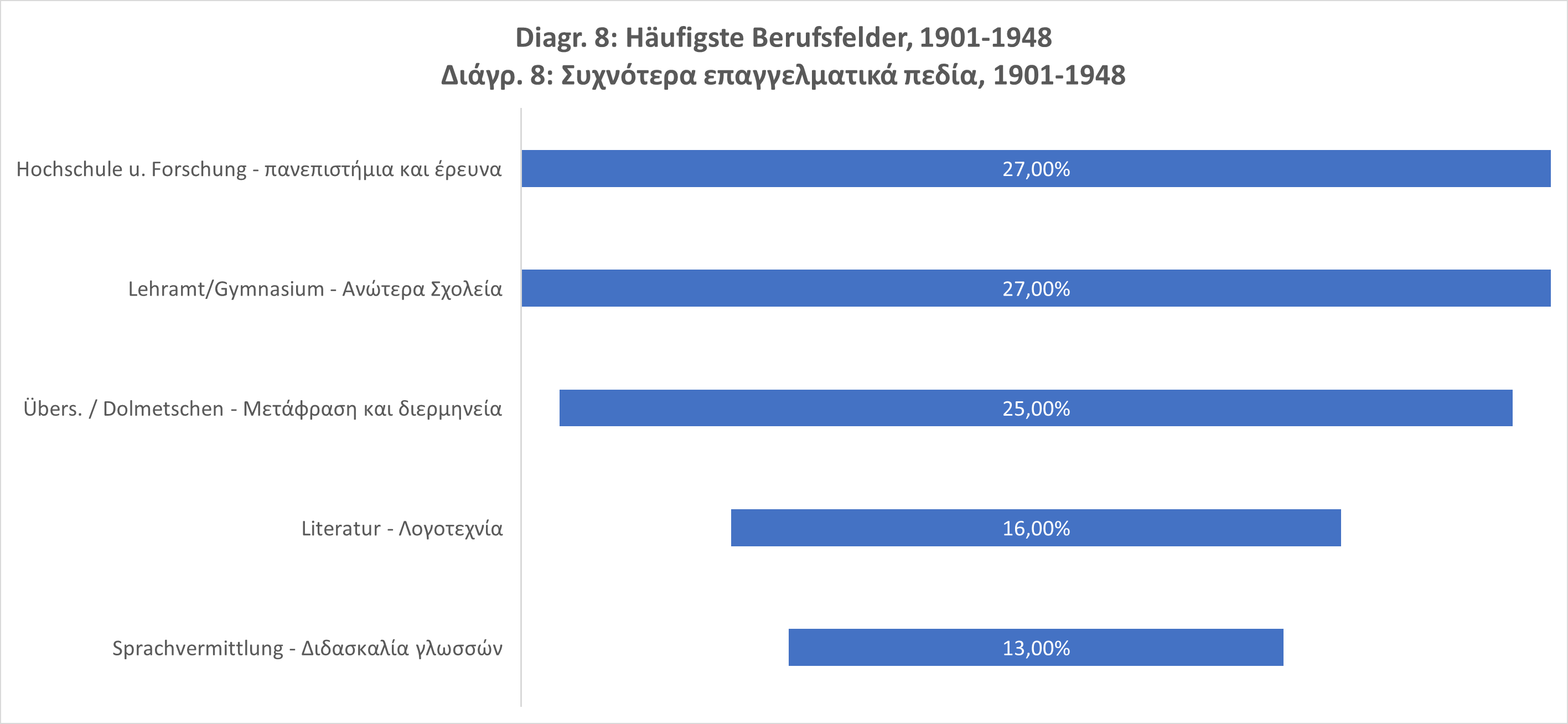

Hinsichtlich ihres Geschlechts und ihrer sozialen Herkunft scheinen die Übersetzer:innen dieser Zeit weiterhin in der Tradition des 19. Jahrhunderts zu stehen: Bis auf zwei Ausnahmen sind sie durchweg männlich und stammen überwiegend aus wohlhabenden deutschen, akademisch gebildeten, kultur- und sprachaffinen Professoren-, Mediziner-, Pfarrers- oder Künstlerhaushalten, die eine entsprechende materielle Basis und geistige Disposition zum Studium oder der (berufsmäßigen) Beschäftigung mit der griechischen Sprache, Kultur und Literatur nahelegen. Unter den wenigen Ausnahmen befinden sich interessanterweise gerade die späteren Lehrstuhlinhaber der Leipziger Neogräzistik Karl Dieterich und Gustav Soyter, die beide aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammen. Allerdings finden beide ihren Zugang zur neugriechischen Sprache über ein philologisches Studium, das am Beginn des 20. Jahrhunderts weiterhin zu den primären Wegbereitern einer einschlägigen Übersetzungstätigkeit (wenn auch in den meisten Fällen nicht: Übersetzerlaufbahn) zählt. Unter den dokumentierten Studienfächern der zeitgenössischen Übersetzer:innen steht folglich weiterhin die Klassische Philologie (42%) an der Spitze, an deren Seite sich jetzt aber zunehmend das Studium weiterer älterer und neuerer Sprachen (33%) sowie vereinzelt auch schon der Byzantinischen und Neugriechischen Philologie (13%) abzeichnet. Als relevante Studienfächer erscheinen ferner die ebenfalls philologisch-altsprachlich geprägten Fächer der Geschichte (38%), Archäologie und Philosophie (je 21%) (Diagr. 3). Die Liste der ausgeübten Berufe wird weiterhin von Gymnasial- und Hochschullehrern (54%) angeführt, gefolgt von der zumindest vorübergehend schwerpunktmäßigen Tätigkeit als Übersetzer und Dolmetscher (25%) (Diagr. 8), womit die Übersetzung als berufsmäßige Tätigkeit in dieser Zeit erstmals sichtbare Konturen annimmt.

Obwohl die Art und Weise, in der die genannten Personen in Kontakt mit der neugriechischen Sprache und Kultur kamen, oftmals im Dunkeln bleibt, lässt sich die Tendenz erkennen, dass dieser zunehmend in Verbindung mit einschlägigen Ausbildungsstationen, wissenschaftlichen Interessen und beruflichen Tätigkeiten entstand. So studierten und forschten immerhin vier von ihnen um 1900 im Umfeld des Münchener mittel- und neugriechischen Seminars, zwei von ihnen erhielten ihre ersten Unterweisungen in der neugriechischen Sprache am Berliner Seminar für orientalische Sprachen und am neugriechischen Sprachseminar der Hamburger Universität. Sie alle waren in der Folgezeit für längere Forschungs- und Arbeitsaufenthalte in Griechenland oder im schlesischen Görlitz tätig, das zwischen 1916 und 1919 aufgrund der Internierung eines griechischen Armeekorps ein großes Aufgebot deutscher Wissenschaftler zur Durchführung anthropologischer, linguistischer, musikwissenschaftlicher u.a. Studien anzog (Alexatos, 2018, 69–79).

Ein Beispiel für den Zusammenhang zwischen Ausbildungsweg, beruflichem Werdegang und Übersetzungspraxis stellt der Neogräzist Karl Dieterich dar, der seinen ersten Unterricht in der neugriechischen Sprache am Berliner Seminar für Orientalische Sprachen bei Ioannis Mitsotakis erhielt und hier zugleich in die Grundlagen der griechischen Umgangssprache eingeführt wurde. In München, wo er zwischen 1895 und 1898 bei Karl Krumbacher mittel- und neugriechische Philologie studierte, knüpfte er später Kontakte zu mehreren griechischen Studenten aus dem Umkreis der literarischen „Generation von 1880“, die er während eines anschließenden Forschungsaufenthaltes in Athen noch intensivierte. Dieterichs spätere Lehr- und Forschungstätigkeit war ebenso geprägt von diesen Bekanntschaften wie seine literarische Übersetzungspraxis, die sich fast ausschließlich auf die Dichtung der erwähnten Literatengruppe bezog.

Ein anders geartetes, aber ebenso symptomatisches Beispiel aus dem Bereich der neugriechischen Studien stellt die autodidaktisch zur Volkskundlerin gewordene Hedwig Lüdeke dar, die sich im Rahmen ihrer sprachlich-literarischen Interessen im Laufe der 1920er Jahre für das Neugriechische zu begeistern begann, dieses zunächst am Berliner Seminar für Orientalische Sprachen bei Ioannis Kalitsounakis erlernte, woraufhin sie sich in Zusammenarbeit mit griechischen Studenten, darunter dem Volkskundler Jeorjios Megas (1893–1976), in einzelne Volksdialekte einzuarbeiten begann. In den folgenden Jahren unternahm sie auf eigene Faust mehrere Forschungsreisen in das „Paradies der Volksdichtung“, wie sie Griechenland und Zypern in ihren 1948 erschienenen Memoiren nannte. Ihre volkskundlich-übersetzerische Tätigkeit, aus der mehrere renommierte Volksliededitionen hervorgingen, lässt sich im Zwischenbereich persönlicher Leidenschaft und professioneller Beschäftigung verorten – eine Mischung, die bis heute charakteristisch für viele deutsche Übersetzer:innen aus dem Neugriechischen geblieben ist.

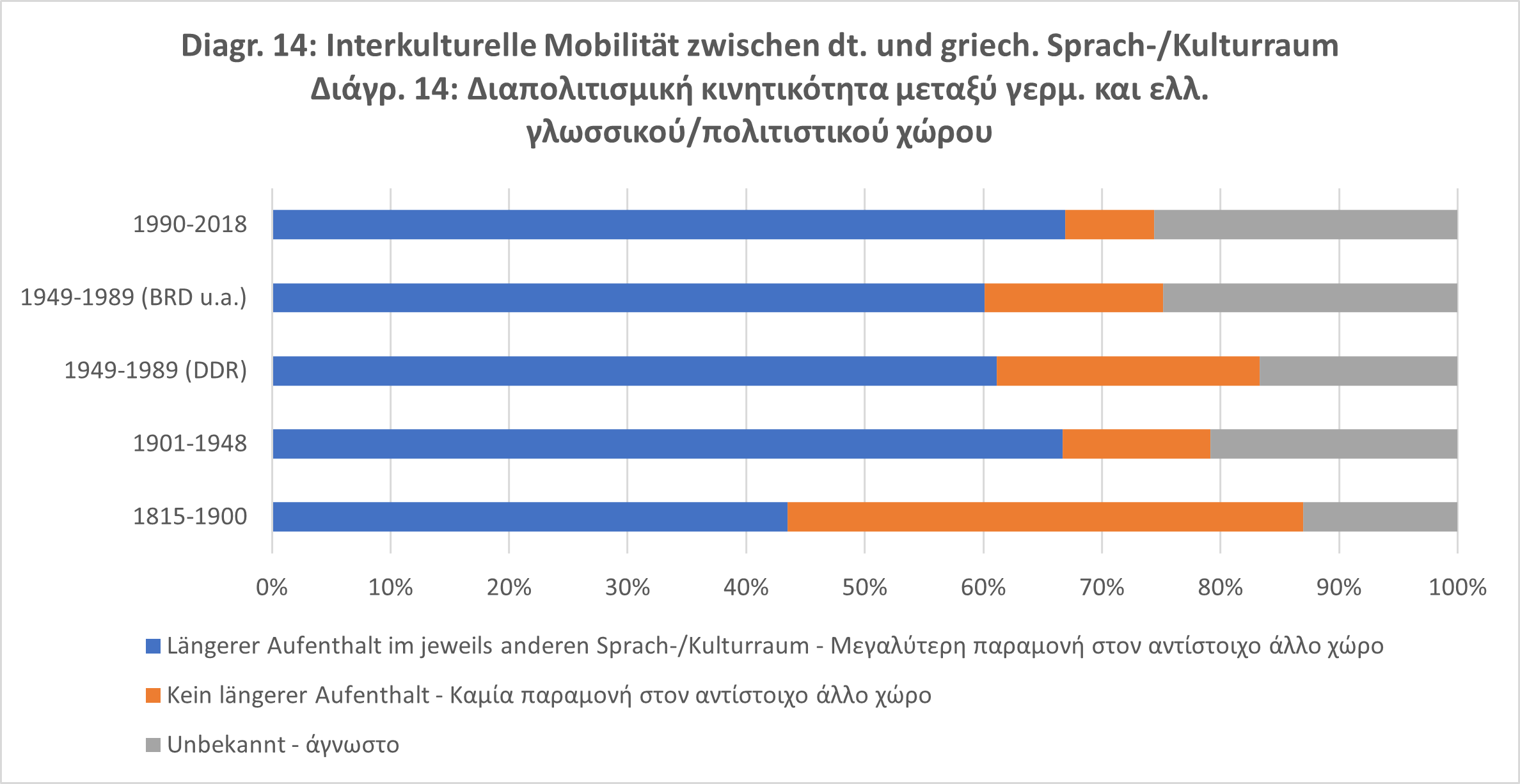

Wie bereits angedeutet, gewinnen im 20. Jahrhundert neben der klassisch-altsprachlichen Ausbildung zunehmend Faktoren wie Reiseerfahrungen und längere Aufenthalte in Griechenland sowie persönliche Kontakte an Bedeutung für den „Weg zur Übersetzung“. So halten sich bereits in der ersten Jahrhunderthälfte zwei Drittel der erfassten Übersetzer:innen nachweislich über einen längeren Zeitraum in Griechenland oder Zypern auf; bei ebenfalls zwei Dritteln von ihnen lässt sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen persönlichen Bekanntschaften und Verbindungen mit deutsch-griechischen Netzwerken und der jeweiligen Übersetzungspraxis rekonstruieren (Diagr. 13/14). Als besonderes Stimulans der gegenseitigen Kontaktvermittlung erweisen sich dabei eine Vielzahl an wissenschaftlichen und kulturpolitischen Institutionen, mit denen rund die Hälfte der zeitgenössischen deutschen Übersetzer:innen aus dem Neugriechischen verbunden ist, namentlich die universitären Standorte der deutschen Neogräzistik, die Akademie von Athen oder die deutschen Schulen in Athen und Thessaloniki, das Deutsche Archäologische Institut oder die Deutsche Akademie.

Als ein weiterer Faktor, der sich nicht nur erheblich auf die deutsche Kulturpolitik gegenüber Griechenland, sondern auch auf die Mobilität und Netzwerkbildung zwischen den beiden Ländern auswirkt, kann die nationalsozialistische Machtübernahme von 1933 gelten (Koutsoukou, 2008). Dies betrifft nicht nur die unter nationalsozialistischer Ägide erfolgte Einrichtung und personelle Ausstattung einer germanistischen Professur an der Athener Universität (1939) oder des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts (DWI, 1941–1944), sondern auch die bereits genannten Forschungseinrichtungen und Kulturinstitute, an denen nicht nur damals aktive Übersetzer wie Alexander Steinmetz (DA, DWI), Rudolf Fahrner (DWI), Roland Hampe (DAI) oder Bernard Vonderlage (DST), sondern auch später als Übersetzer hervorgetretene Personen wie Johannes Irmscher (DAI), Helmut Flume oder Otto Kielmeyer (beide DA) damals ihren Dienst versahen. Auf der anderen Seite stehen die über den George-Kreis lose miteinander verbundenen, aufgrund ihrer Herkunft und politischen Überzeugungen aus Deutschland geflohenen Übersetzer Helmut von den Steinen (Athen), Walter Jablonski (Jerusalem) und Wolfgang Cordan (Amsterdam), die in den 1930er und 40er Jahren aus dem Exil heraus die ersten deutschen Übersetzungen des Alexandriner Dichters Konstantinos Kavafis anfertigten. Inwiefern die zeitgenössische Übersetzungspraxis von den institutionellen Bindungen und ideologischen Positionen der jeweiligen Akteure geprägt war, lässt sich oftmals nicht mit Gewissheit sagen. So können zwar die Übersetzungen eines Romans der bekannten griechischen Nationalsozialistin Sitsa Karaiskaki (1897–1987)25 Zu Karaiskakis’ deutsch-griechischer Vermittlungstätigkeit vgl. neben Z. Stoikous ComDeG-Essay zur anderen Seite der deutsch-griechischen Übersetzungskulturen auch den diesbezüglichen ComDeG-Beitrag von Y. Stamos (2022). über den nationalen Freiheitshelden G. Karaiskakis (1936) und des Librettos zu Manolis Kalomiris’ wagnerianischer Oper Der Ring der Mutter, die 1940 an der Berliner Volksoper aufgeführt wurde (Koutsoukou, 2008, 232f.), in diesem Sinne als Zeugnisse der nationalsozialistischen Sicht auf Griechenland interpretiert werden. Allerdings steht auch ein Großteil der übrigen, weiterhin hauptsächlich literarischen Übersetzungen der ersten Jahrhunderthälfte im Zeichen einer volkstümlichen Griechenland-Rezeption, die eher als Tradition des 19. Jahrhunderts denn als Spezifikum einer nationalsozialistischen Vermittlungsstrategie angesehen werden muss.

Übersetzungskulturen zwischen Ost und West: 1949–1989

Nach dem Zweiten Weltkrieg spaltet sich das griechisch-deutsche Übersetzungsfeld in unterschiedliche Teilbereiche auf, die einerseits der politischen Teilung des deutschsprachigen Raumes in Ost und West, andererseits der Abgrenzung eines deutschsprachigen und eines griechischsprachigen Übersetzungsraumes entsprechen. Der Großteil der Übersetzungsproduktion entfällt dabei auf die BRD, die mit 280 von 479 erfassten Übersetzungstiteln (59%) eine dominante Position innerhalb dieses Feldes einnimmt, gefolgt von Griechenland, das in diesem Zeitraum mit 101 erfassten Titeln (21%) zum zweitwichtigsten Publikationszentrum griechisch-deutscher Übersetzungen wird. Es folgen die DDR mit 50 (10%), die Schweiz mit 30 (6%) und alle anderen Publikationsorte mit insgesamt 18 (4%) Veröffentlichungen. Entsprechend dieser Verteilung wurde ein Großteil der 171 zwischen 1946 und 1989 erstmals in Erscheinung getretenen Übersetzer:innen mit der BRD als Haupttätigkeitsort in Verbindung gebracht (110 gegenüber 18 in der DDR, 8 in der Schweiz, 4 in Österreich sowie 30 mit Bezug zu anderen Orten, vor allem Griechenland), wobei gerade zu den in Griechenland publizierenden Personen oftmals keine Informationen über deren nähere Lebensumstände und Wirkungsorte vorliegen. Die folgende Darstellung konzentriert sich daher auf die unterschiedlichen Übersetzungskulturen in Ost und West, wobei Griechenland mit seinen vorwiegend touristischen Ausgaben als Teilbereich der „westlichen“ Übersetzungskultur behandelt wird.

Übersetzer:innen und Übersetzungspraxis in der DDR

Ein besonderes Merkmal, durch das sich die Übersetzungskultur der DDR von den Rahmenbedingungen in den westlichen Ländern unterschied, bestand in der Tatsache, dass sich die dortige Buchproduktion nicht an marktstrategischen Erwägungen, sondern an den ideologischen Vorgaben einer staatlich gelenkten Bildungs- und Kulturpolitik orientierte (Pisarz-Ramirèz, 2007, 1783ff.). Von Vorteil war dabei die Tatsache, dass die übersetzte Literatur als kulturelles Repräsentationsmedium in den Überlegungen der politischen Führung stets eine wichtige Rolle spielte, was den ostdeutschen Übersetzer:innen zu einer vergleichsweise auskömmlichen ökonomischen Lage und hohem gesellschaftlichen Ansehen verhalf (Kerstner/Risku, 2014, 168–173). Eine weitere Besonderheit lässt sich mit Blick auf die soziale Praxis der Übersetzung erkennen, die hier besonders im Falle seltener bzw. ‚kleiner‘ Herkunftssprachen oftmals von kollaborativen Vermittlungs- und Übersetzungsverfahren geprägt war (Pisarz-Ramirèz, 2007, 1786). Prominent ist dabei vor allem die Praxis der Nachdichtung, bei der deutsche Muttersprachler, die oftmals über keine oder nur sehr geringe Kenntnisse der betreffenden Fremdsprachen verfügten, auf der Grundlage von Interlinearübersetzungen die poetische Gestalt der Ausgangstexte nachzubilden versuchten (Krause, 2009).

Vor diesem Hintergrund konnten lediglich 18 der über 40 an ostdeutschen Übertragungen neugriechischer Texte beteiligten Personen im engeren Sinne als neugriechisch-deutsche Übersetzer:innen identifiziert werden. Bei den übrigen handelt es sich vor allem um Nachdichter, die ihre Übertragungen auf der Grundlage deutscher Interlinearübersetzungen des griechischen Originals anfertigten, darunter bekannte Literaten wie Stephan Hermlin, Volker Braun oder Heinz Czechowski. Vor allem vor 1960, als es der DDR noch an geeigneten griechischen Muttersprachlern mit ausreichenden Deutschkenntnissen mangelte, wurden die Übersetzungen auch über die Vermittlung von Drittsprachen angefertigt, so etwa im Falle der Literaten Kurt Stern und Paul Wiens, die ihre Übertragungen der zeitweise in Ost-Berlin ansässigen Exil-Schriftstellerin Melpo Axioti (1905–1973) auf Grundlage französischer Vorlagen erstellten. Die im engeren Sinne als Übersetzer:innen aus dem Neugriechischen zu bezeichnenden Personen teilen sich in zwei etwa gleich große Gruppen auf. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um deutsche Altertumswissenschaftler:innen, deren Übersetzungstätigkeit überwiegend in die späten 1950er und frühen 1960er Jahre fällt. Die meisten von ihnen waren in dieser Zeit als Doktoranden oder Mitarbeiter mit der Humboldt-Universität (HU) und der Deutschen Akademie der Wissenschaften (DAW) zu Berlin verbunden. Den Mittelpunkt dieses Netzwerks bildet der Altphilologe und Byzantinist Johannes Irmscher, der seit 1953 als Honorarprofessor mit Lehrauftrag für Klassische Philologie, Byzantinistik und Neogräzistik an der HU sowie seit 1955 als Direktor des Instituts für griechisch-römische Altertumskunde an der DAW wirkte und der im Rahmen seines „wissenschaftspolitische[n] Vernetzungswille[ns]“ (Pechlivanos 2021, 262) alsbald zu einem zentralen Akteur der griechisch-ostdeutschen Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen avancierte. Im Zusammenhang dieses Engagements ist offenbar auch die Beteiligung mehrerer Mitarbeiter von HU und DAW an der Prosaanthologie Antigone lebt zu sehen, die 1960 von den griechischen Exilliterat:innen Melpo Axioti und Dimitris Chatzis (1913–1981) herausgegeben wurde.26 Zum Entstehungsumfeld und den personalen Netzwerken, die sich um diese Anthologie bildeten, informiert A. Antonopoulous ComDeG-Essay An den befreundeten Orten der Volksrepubliken. Der Aufenthalt Melpo Axiotis in der DDR [Publikation in Vorbereitung]. Die neugriechisch-deutsche Übersetzungstätigkeit dieser Gruppe erfolgte offenbar in Kooperation mit griechischen Muttersprachler:innen und blieb in den meisten Fällen akzidentiell.

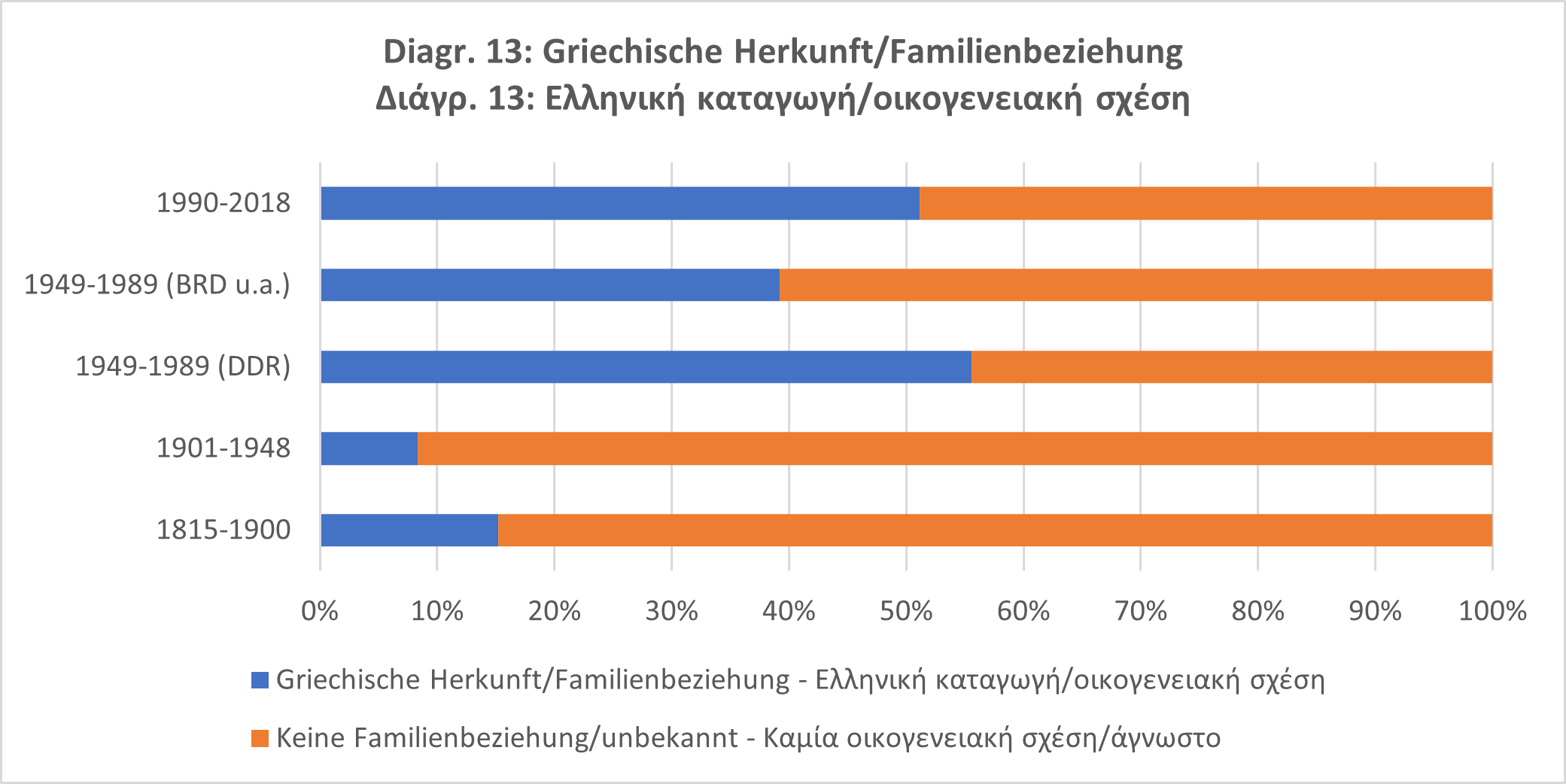

Die zweite Gruppe der ostdeutschen Übersetzer:innen setzt sich aus griechischen Exilantinnen und Emigranten sowie deren deutschen Ehepartnern zusammen.27 Wie die jüngere Forschung in diesem Bereich nahelegt, scheint diese Akteursgruppe im übersetzerischen Feld der DDR überhaupt eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Vgl. Boguna/Tashinskiy (2020, 9). Zum vergleichsweise sehr großen Anteil von Übersetzern mit griechischer Herkunft in der DDR vgl. auch Diagr. 13. Das bekannteste Beispiel stellt zweifelsohne der Schriftsteller und Übersetzer Thomas Nicolaou dar, der zwischen 1972 und 1989, teilweise eigenständig, teilweise als Herausgeber und Interlinearübersetzer in Zusammenarbeit mit deutschen Nachdichtern (darunter seine deutsche Frau Carola Nicolaou), 18 neugriechisch-deutsche Übersetzungstitel veröffentlichte.28 Zu Leben und Werk Nicolaous vgl. neben dem hier veröffentlichten Personenartikel die Untersuchungen von Püllmann (2017), Schellinger (2020) und Klemm (2021).

Wie die meisten in der DDR ansässigen Griechen kam auch der 1937 geborene und 1949 im Rahmen einer konzertierten „Rettungsaktion“ der sozialistischen Staaten aus dem griechischen Bürgerkrieg evakuierte Nicolaou in jungen Jahren nach Ostdeutschland und absolvierte dort einen Großteil seiner Ausbildung.29 Zur Geschichte der etwa 1.000 ostdeutschen „Griechenlandkinder“ und deren Integration in die Aufnahmegesellschaft der DDR vgl. die Beiträge von Panoussi und Poutrus in Hillemann/Pechlivanos (2017) sowie Panoussis ebenso 2017 erschienene Monographie zu diesem Thema. Von den acht in der DDR als Übersetzer:innen erfassten Griechen gelangten fünf infolge des griechischen Bürgerkriegs, zwei weitere aufgrund der griechischen Militärdiktatur (1967–1974) und der Aufspaltung der Kommunistischen Partei Griechenlands in eine eurokommunistische Inlands- und eine moskautreue Auslandspartei (1968) in die DDR; nur eine Person gab an, aus anderen als aus politischen Gründen dorthin gezogen zu sein.

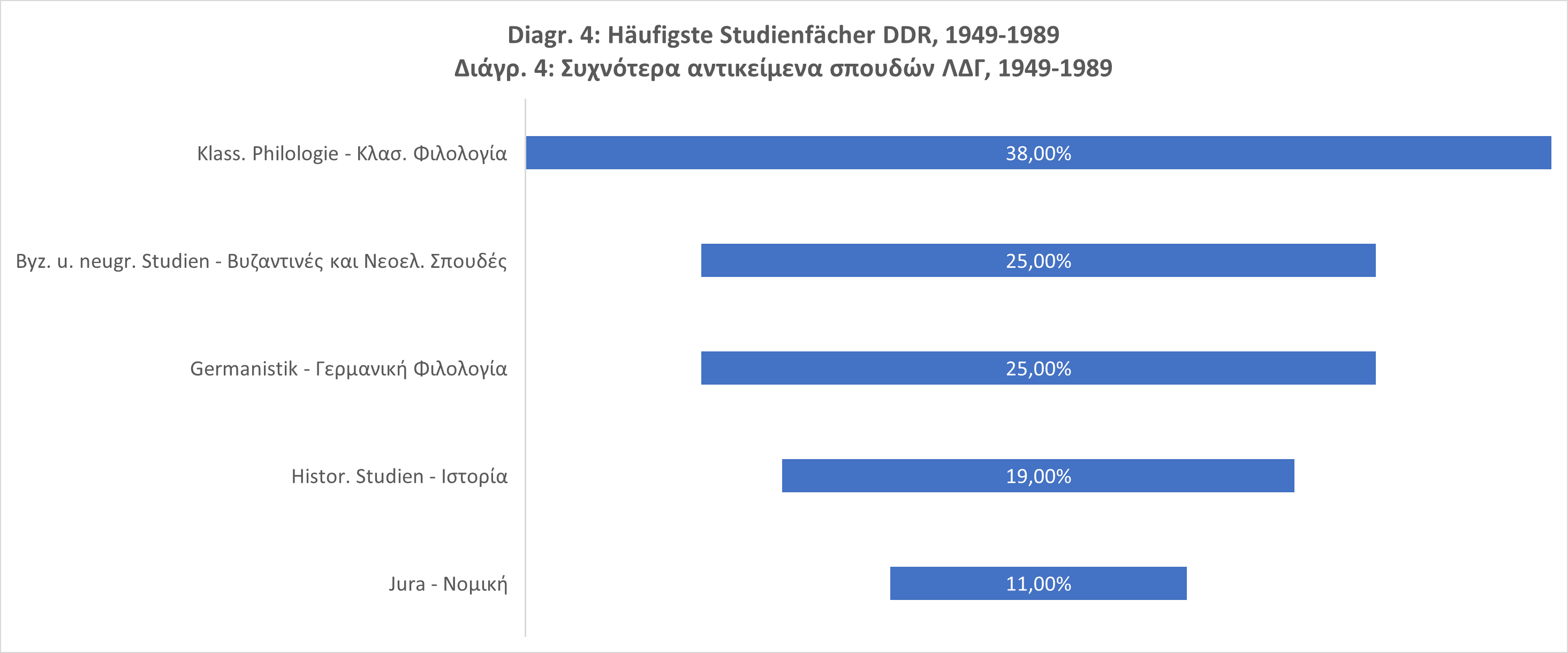

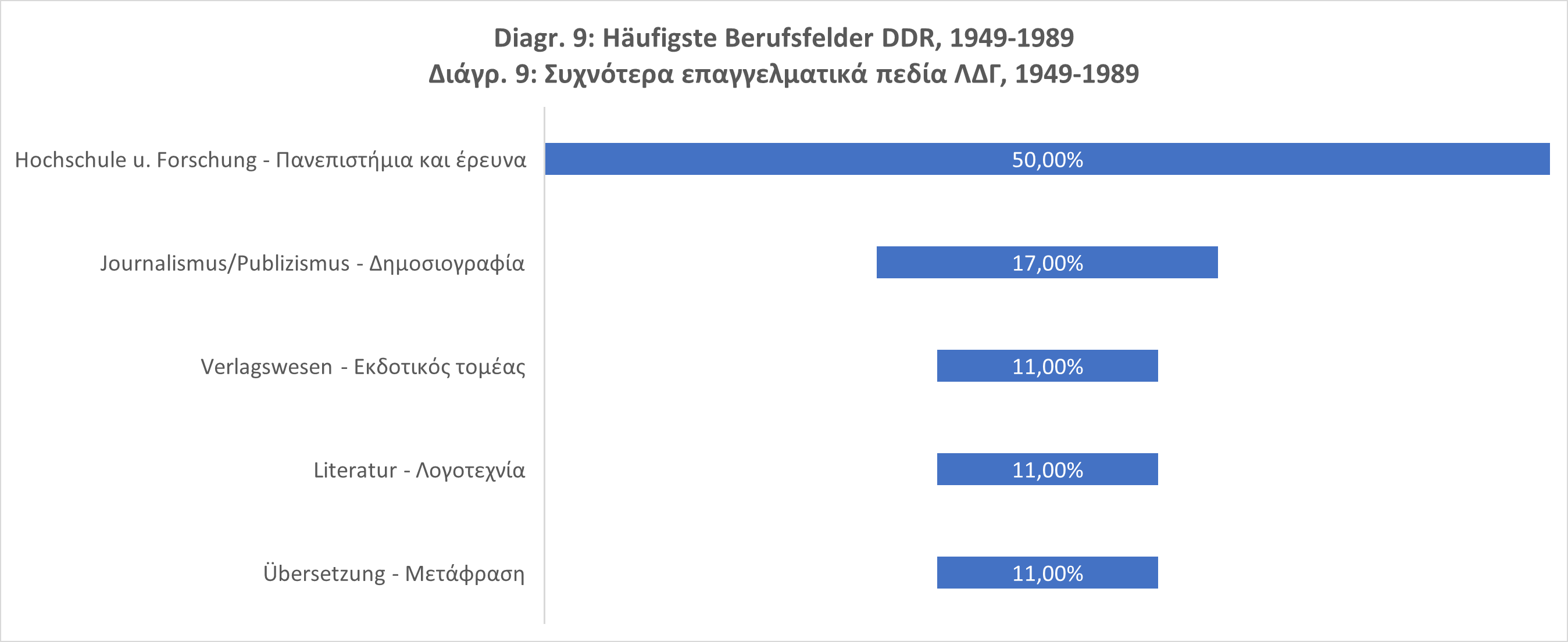

Im Vergleich zu den ostdeutschen Altertumswissenschaftlern, die sich zumeist nur vorübergehend mit der Übersetzung neugriechischer Literatur beschäftigten, scheint diese Tätigkeit im beruflichen Werdegang dieser Personen, die erstmals im Verlauf der 1960er Jahre in Erscheinung traten, eine wesentlich größere Rolle gespielt zu haben. Das gilt nicht nur im Falle Nicolaous, dessen Position im literarisch-übersetzerischen Feld der DDR explizit mit der Rolle des griechisch-deutschen Vermittlers verbunden war (Püllmann 2017, 137–140). So befindet sich unter den erwähnten Übersetzer:innen lediglich ein ‚fachfremder‘ Ingenieur, dessen einschlägige Tätigkeit sich auf einen Beitrag zur vorerwähnten Antigone-Anthologie beschränkt. Die übrigen Personen haben überwiegend einschlägige Studien im Bereich der Germanistik (3 Pers.), der Neogräzistik und der Journalistik (je eine Pers.) absolviert (alle an der Karl-Marx-Universität Leipzig) und/oder sind im Zeitraum ihrer Übersetzungstätigkeit in einschlägigen Berufsfeldern wie Literatur und Journalismus (4 Pers.), dem Verlagswesen (3 Pers.) sowie der institutionellen Literatur-, Sprach- und Kulturvermittlung tätig (3 Pers.) (Diagr. 4/9). Zwar stellte sich die Übersetzung bei kaum einer dieser Personen als hauptberufliche Tätigkeit, wohl aber als ein wichtiger Bestandteil ihres beruflichen Tätigkeitsspektrums dar, der sich ggf. auch auf das Fortkommen in ihren übrigen Beschäftigungszweigen auszuwirken vermochte. So bestellte etwa der Verlag Volk und Welt, der mit seinen 25 Buchtiteln zugleich der wichtigste Verlag für neugriechische Literatur in der DDR war, häufig solche Personen zu externen Gutachtern und Lektoren geplanter Bucherscheinungen, die bereits als Übersetzer mit ihm zusammenarbeiteten.30 Vgl. hierzu den entsprechenden Archivbestand „Volk und Welt“ in der Berliner Akademie der Künste, VuW 3935–3937. Der vorgenannte Thomas Nicolaou wiederum trat nicht nur als Übersetzer und Gutachter in Erscheinung, sondern war auch als Herausgeber mehrerer Lyrik- und Prosa-Anthologien für die Verlage Volk und Welt und Reclam Leipzig tätig.

Angesichts der politischen Lenkung der ostdeutschen Buchproduktion verwundert es nicht, dass sich die einschlägige Übersetzungsproduktion vorwiegend am linken Spektrum der griechischen Literatur sowie an der von dieser vereinnahmten demotizistischen Literaturtradition orientierte, was freilich nicht ausschloss, dass politisch ‚suspekten‘ oder ‚unbequemen‘ Künstlern dieser Richtung wie etwa Mikis Theodorakis der Zugang zum ostdeutschen Buchmarkt zeitweise verwehrt wurde.31 Zu den Autor:innen, die in mehreren ostdeutschen Ausgaben erschienen, gehören etwa Jannis Ritsos (6 Titel/Anthologietexte), Melpo Axioti (4), Kostas Varnalis (4), Antonios Samarakis (3), Dimitris Chatzis (3), Themos Kornaros (3), Menelaos Lountemis (3); aber auch der politisch nicht dem linken Lager zuzuordnende Nobelpreisträger Jorgos Seferis (3). Die Kompositionen und Texte von Theodorakis hatten aufgrund ihrer politischen Wirkung im Widerstand gegen die griechische Militärdiktatur bereits in den 1960er Jahren viel Beachtung in der DDR gefunden, gelangten aber infolge der kritischen Positionierung des Künstlers zur Sowjetunion und seiner positiven Identifikation mit dem Euro-Kommunismus in den 1970er Jahren auf den Index, bevor sein Werk in den 1980er Jahren erneut zugelassen und populär wurde. Vgl. Soethaert (2021). Die drei erfassten ostdeutschen Ausgaben mit Texten und Kompositionen von Mikis Theodorakis verteilen sich demzufolge auf die 1960er und 1980er Jahre. Ob und inwiefern auch die verspätete Rezeption des Bestsellerautoren Nikos Kazantzakis in der DDR (die Romane Griechische Passion und Alexis Zorbas erschienen dort erst ab 1968 bzw. 1972 und ausschließlich in westdeutschen Lizenzausgaben) politisch motiviert war, wird gegenwärtig von Bart Soethaert im Rahmen des Forschungsprojektes „The Global Reception of Nikos Kazantzakis (1946–1988)“ am Exzellenzcluster Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective untersucht. Inwiefern sich die ostdeutschen Übersetzer:innen neugriechischer Literatur mit diesen Leitlinien identifizierten und inwiefern ihre Arbeitsbedingungen davon beeinflusst wurden, lässt sich nur schwer beantworten und bedürfte einer eingehenderen Untersuchung. Es ist allerdings auffällig, dass sich gerade die produktivsten unter ihnen sowohl in ihrem sozialen Handeln (Parteizugehörigkeit, repräsentative Ämter und Aufgaben im Kulturbetrieb, im Falle Nicolaous auch: operative Tätigkeit für die Staatssicherheit) wie auch in ihren einschlägigen Äußerungen (Vorworte, Verlagsgutachten) als linientreue Parteigänger des sozialistischen Staates bezeigten.

Übersetzer:innen und Übersetzungspraxis in der BRD und den übrigen Gebieten des griechisch-deutschen Übersetzungsfeldes

Der „westliche“ Teil des griechisch-deutschen Übersetzungsfeldes zwischen 1946 und 1989 ist von einer starken Dynamik gekennzeichnet, die zu Beginn der 1960er Jahre einsetzt und die sich in den 1980er Jahren noch einmal deutlich verstärkt. Diese Entwicklung lässt sich nicht zuletzt an der zeitlichen Verteilung der insgesamt 153 neuen Übersetzer:innen und 429 publizierten Übersetzungen ablesen, die in dieser Zeit erscheinen: So nehmen hier bis 1959 gerade einmal zwei Personen ihre übersetzerische Tätigkeit auf; die Übersetzungsproduktion dieses Zeitraums beläuft sich auf lediglich 22 Buchpublikationen. In den beiden darauffolgenden Jahrzehnten steigen die Zahlen bereits auf ein Verhältnis von 23/82 (1960–1970) und 37/102 (1970–1979) an. Zwischen 1980 und 1989 erhöht sich die Zahl der erstmalig als Übersetzer:innen registrierten Personen im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt noch einmal um mehr als das Doppelte auf 91, die Zahl der neuen Buchpublikationen auf 223 (Diagr. 1).

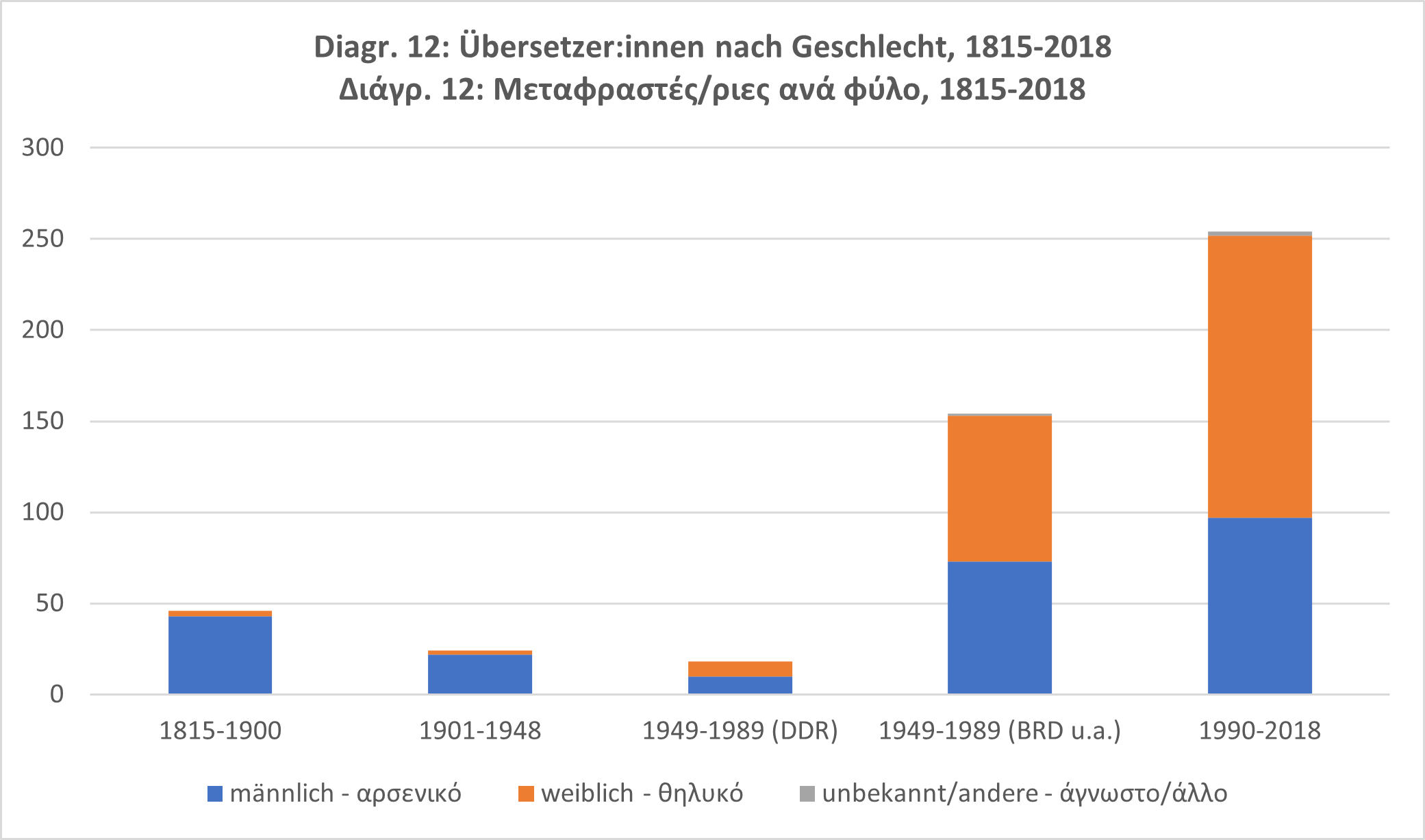

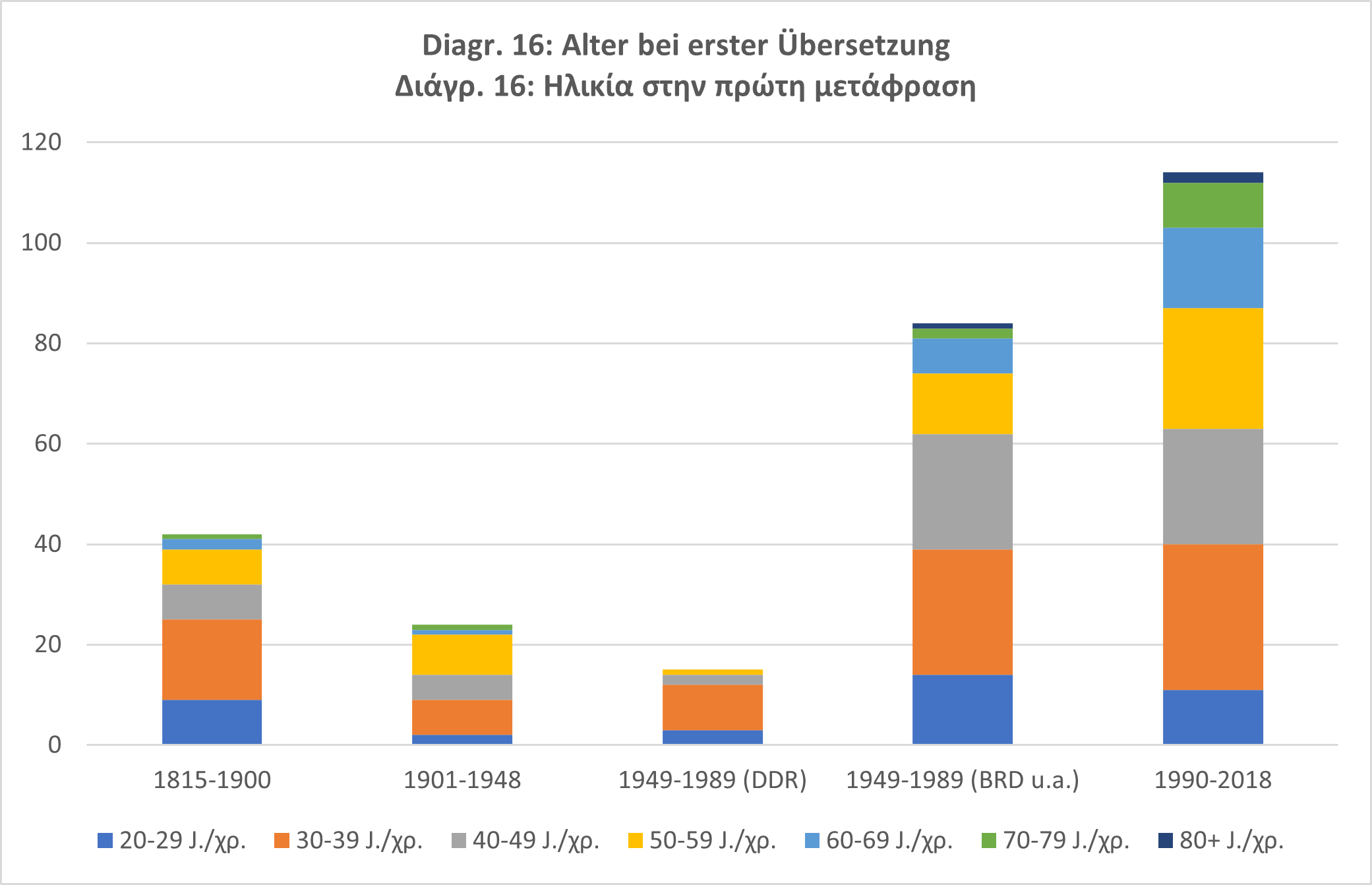

Neben dem starken Anwachsen des Übersetzerkollektivs verändert sich auch das Profil der zugehörigen Personen. Am deutlichsten erkennbar ist dies mit Blick auf die Geschlechterverteilung, der zufolge die neugriechisch-deutsche Übersetzung bis zum Zweiten Weltkrieg eine beinahe ausschließlich männliche Angelegenheit war. In der Nachkriegszeit beginnt sich dieses Verhältnis sukzessive zu wandeln: Liegt der Frauenanteil unter den Erstübersetzern im Zeitraum 1949–1969 bereits bei einem Verhältnis von 40%, so erhöht er sich zwischen 1970 und 1989 auf knapp 60% (Diagr. 12). Die Gründe hierfür können zum einen in den besseren Bildungsmöglichkeiten gesehen werden, die Frauen in der Nachkriegszeit genießen, verbunden mit einem geschlechterspezifisch gleichbleibend hohen Interesse an sprachlich-kulturwissenschaftlichen Ausbildungswegen; zum anderen an einer weiterhin strukturellen Benachteiligung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, der einen Rückzug in musische ‚Nebentätigkeiten‘ wie das Übersetzen in vielen Fällen befördert haben dürfte.32Zur europäischen Entwicklung der Mädchen- und Frauenbildung im 20. Jh. vgl. Jacobi (2013, 349–435).

Entscheidende Veränderungen vollziehen sich auch mit Blick auf das soziale Profil der Übersetzer:innen. Waren es vor dem Krieg vor allem die Herkunft aus einem wohlhabenden, akademisch gebildeten Familienumfeld und eine altsprachlich geprägte Bildungsgeschichte, die eine Beschäftigung mit dem Neugriechischen und eine entsprechende Übersetzungstätigkeit nahelegten, so treten nun zunehmend Personen in diesen Kreis, die sich aufgrund ihres griechischen Familienhintergrunds, ihrer persönlichen und beruflichen Verbindungen nach Griechenland oder auch im Zuge einschlägiger Studien für eine entsprechende Tätigkeit qualifizieren. Dementsprechend weist rund die Hälfte der Erstübersetzer:innen dieses Zeitraums einen griechischen Familienhintergrund oder eine entsprechende Familienbeziehung auf, mehr als die Hälfte hat nachweislich eine längere Zeit im jeweils anderen Kultur- und Sprachraum verbracht oder sogar ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegt (Diagr. 13/14).

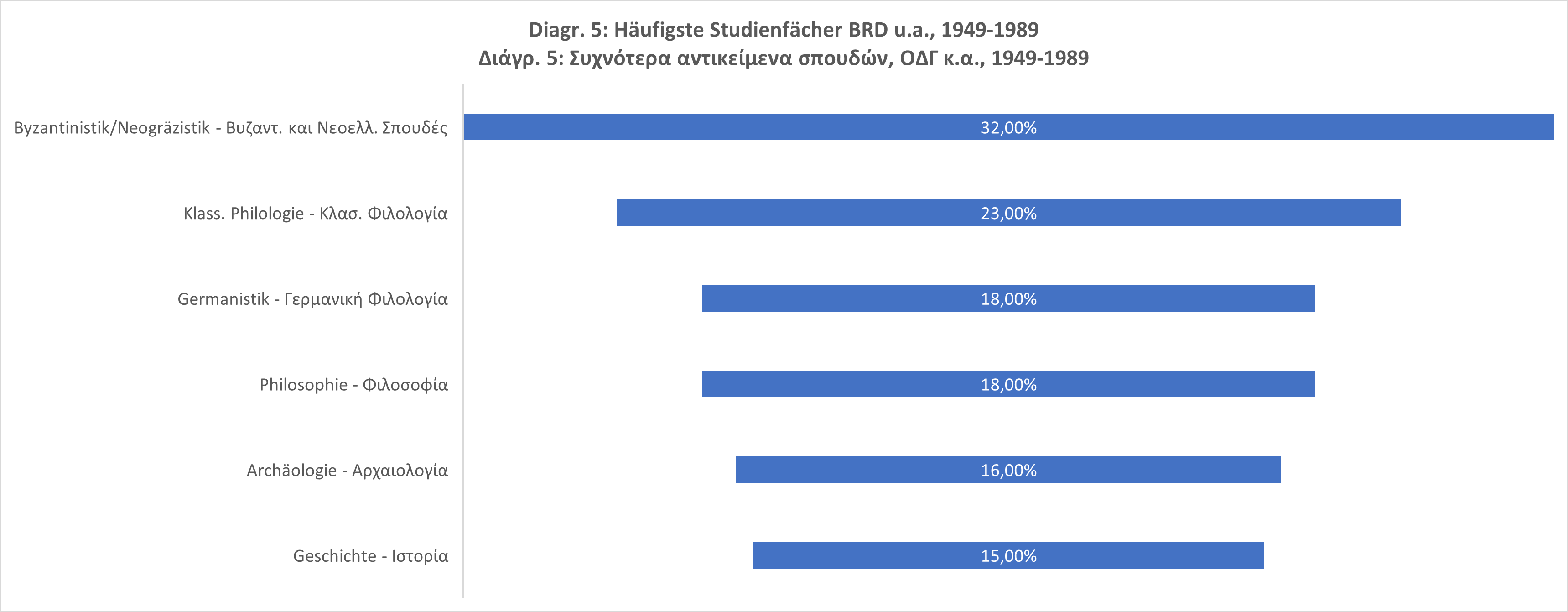

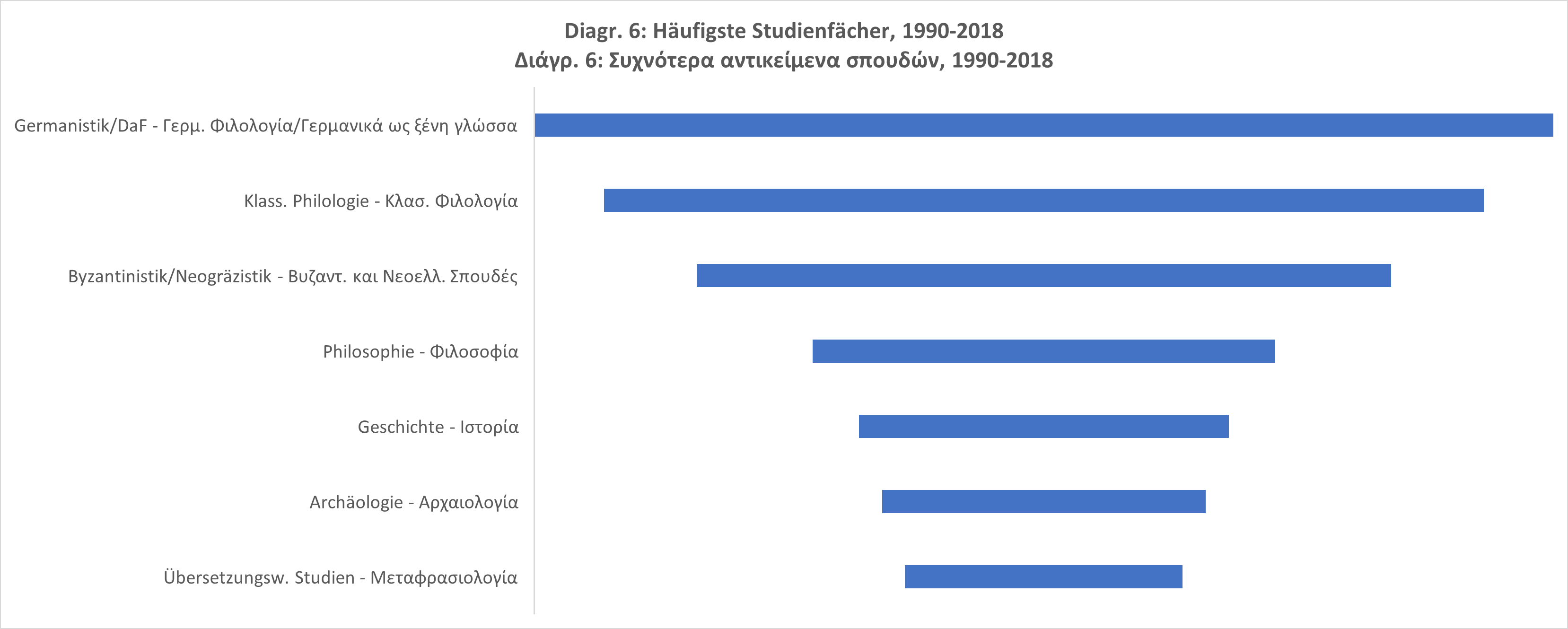

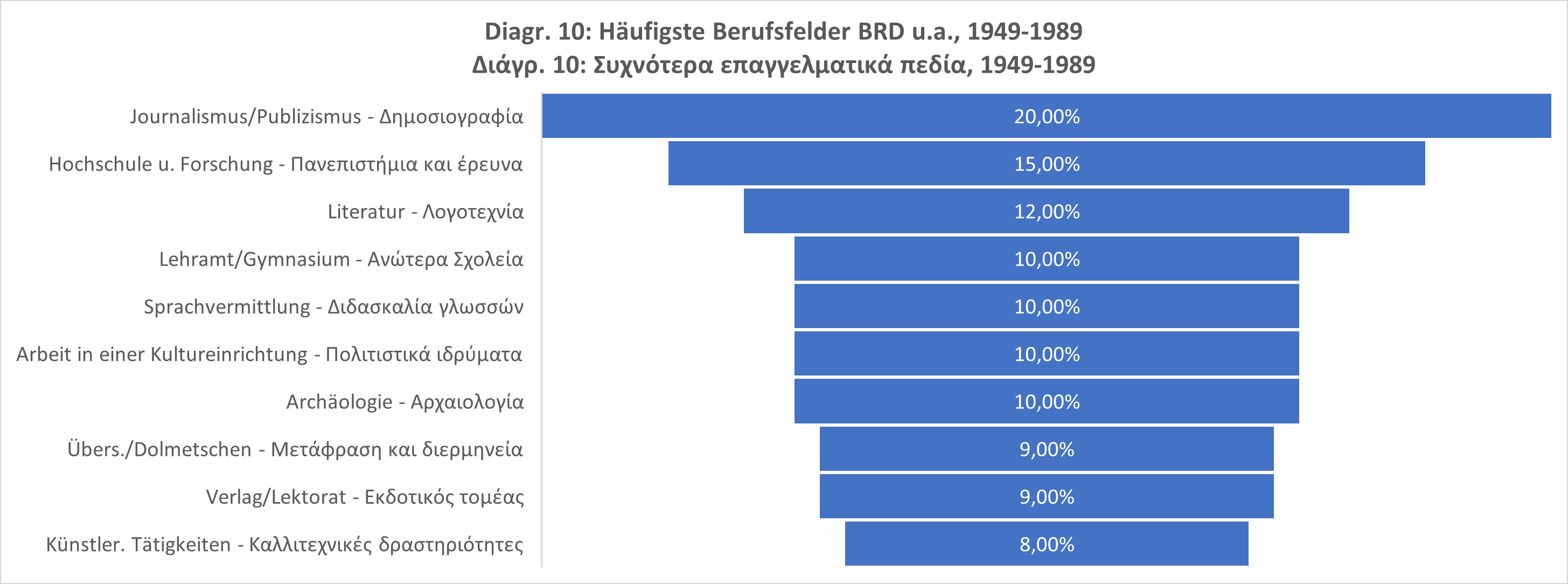

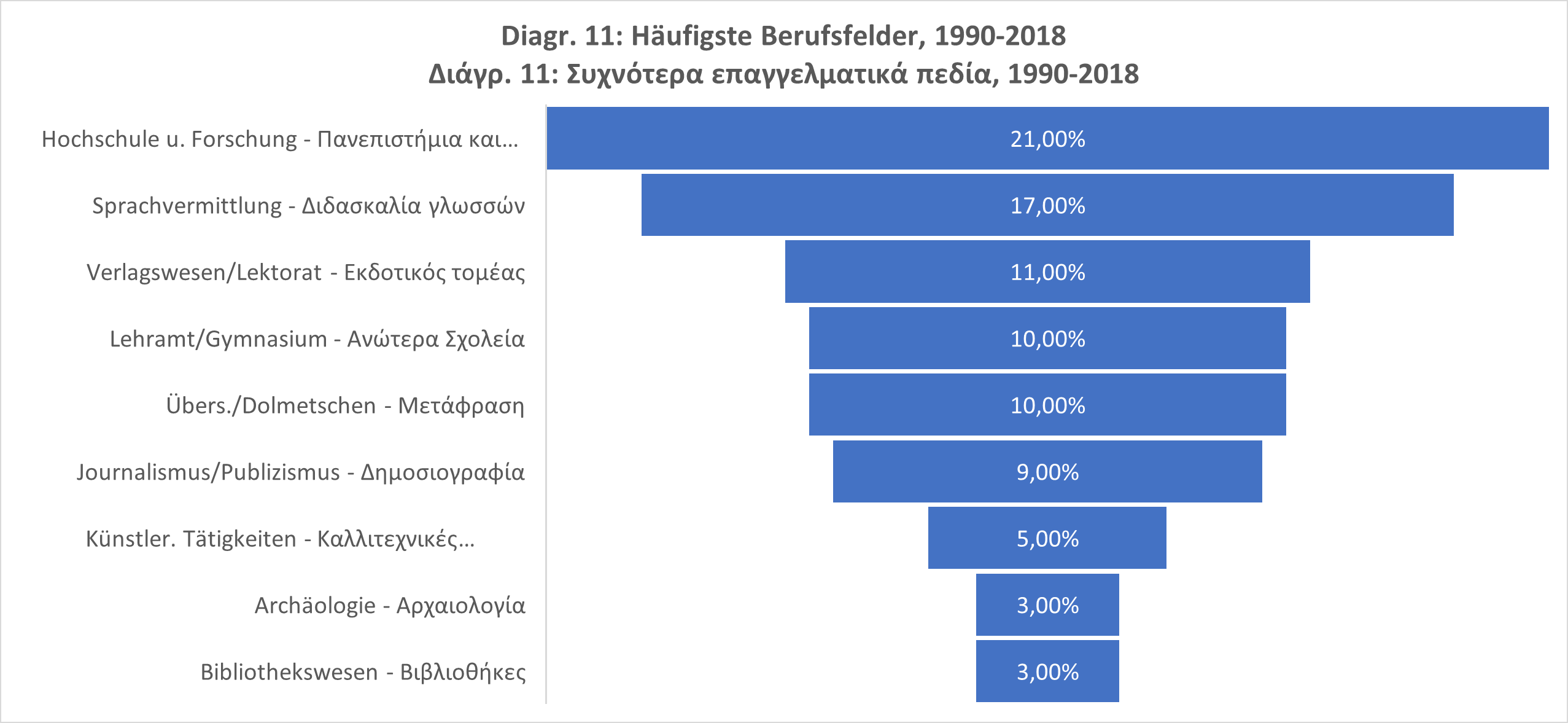

Mit Blick auf die Studienpräferenzen der untersuchten Personen, deren Bildungsgeschichte allerdings vielfach nicht rekonstruiert werden konnte,33Zu etwa einem Drittel der in diesem Zeitraum als griechisch-deutsche Übersetzer erfassten Personen (48/153) konnten keine entsprechenden Daten ermittelt werden. Die folgenden Angaben stützen sich demzufolge auf die Angaben des übrigen Personenkollektivs. setzen sich in diesem Zeitraum die Byzantinischen und Neugriechischen Studien (32%) vor der Klassischen Philologie (23%) an die Spitze, gefolgt von Fächern wie Germanistik, Philosophie (je 18%), Archäologie (16%) und Geschichte (15%). Zugleich lässt sich insgesamt eine Diversifizierung der Bildungs- und Ausbildungsfächer erkennen, die sich jetzt erstmals nicht mehr mehrheitlich im Bereich alt- und neuphilologischer Fächer bewegen,34Ein entsprechender Zusammenhang konnte bei weniger als 40% der erfassten Personen ermittelt werden, während die Quote in den vorangegangenen Perioden jeweils bei über 70% lag. sondern sich auf eine Vielzahl von Studien- und praktischen Ausbildungsfeldern erstrecken (Diagr. 5). Eine entsprechende Entwicklung lässt sich auch im Bereich der Berufstätigkeit erkennen. So besteht zwar weiterhin eine starke Affinität zwischen bestimmten Aktionsfeldern wie der Schul- und Hochschulbildung (zusammen ca. 25%), der Literatur (12%) oder der Sprachvermittlung (10%) und der Aufnahme einer übersetzerischen Tätigkeit. Zugleich verbreitert sich aber der Kreis der einschlägigen Tätigkeiten um neue Arbeitsbereiche wie Journalismus und Publizismus (20%), Archäologie (10%), Verlagswesen und Lektorat (9%) sowie diverse künstlerische Tätigkeiten (8%) (Diagr. 10). Abgesehen von beruflichen Dispositionen treten zudem vermehrt bestimmte situative Kontexte in den Vordergrund, die mit der Aufnahme einer entsprechenden Übersetzungstätigkeit in Verbindung gebracht werden können. So nehmen offenbar fach- und berufsübergreifend immer mehr Personen eine übersetzerische Tätigkeit auf, weil sie einen Teil ihrer Ausbildung oder ihres Berufslebens im jeweils anderen Sprachraum absolviert haben, z.B. als Studenten und Angestellte an deutschen oder griechischen Universitäten, als Schüler oder Angestellte deutscher Bildungs- und Forschungsinstitutionen wie der Deutschen Schulen, des Deutschen Archäologischen Instituts oder des Goethe Instituts in Griechenland.35Unter den Übersetzerinnen und Übersetzern dieses Zeitraums befinden sich 21 griechische Studierende und 6 griechische Dozenten an deutschsprachigen Hochschulen sowie 4 deutschsprachige Studierende und 4 Dozenten/Mitarbeiter an griechischen Hochschulen; 4 Lehrer und 4 Absolventen der Deutschen Schule Athen; 8 Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts; sowie 5 Mitarbeitende des Goethe Instituts.

Unter den Ursachen der obigen Entwicklung sind nicht zuletzt die verstärkten gesellschaftlichen und politischen Verflechtungen zu nennen, die sich im Zuge der griechischen Arbeitsmigration, der deutschen Kulturpolitik, des politischen Engagements gegen die griechische Militärdiktatur (1967–1974) und des internationalen Massentourismus zwischen Griechenland und den deutschsprachigen Ländern entwickeln.36Einige Aspekte der hier erwähnten gesellschaftlich-politischen „Meilensteine der deutsch-griechischen Kulturbeziehungen“ werden in dem gleichnamigen Sammelband von Chrysos u. Schultheiß (2010), in Dordanas/Papanastasiu (2018) sowie in den im ComDeG veröffentlichten Essays zur deutsch-griechischen Nachkriegsgeschichte behandelt. Für den Bereich der touristischen Verflechtungen fehlt meines Wissens bislang eine entsprechende Darstellung. Vgl. einstweilen Papadimitriou (1995). Von stetig wachsender Bedeutung sind ferner die wachsenden Möglichkeiten des Sprach- und Qualifikationserwerbs, die sich durch den Ausbau der Neogräzistik an den deutschen Hochschulen sowie den Aufbau einschlägiger Lehrangebote in der Schul- und Erwachsenenbildung ergeben.37Wie bereits an anderer Stelle (Anm. 24) erwähnt, ist die Literatur zur Geschichte der Neugriechischen Studien in Deutschland, v.a. mit Blick auf die Entwicklungen der Nachkriegszeit, äußerst spärlich. Ein Gleiches gilt auch für die Geschichte des neugriechischen Sprachunterrichts an deutschen Bildungseinrichtungen. Vgl. einstweilen den entsprechenden Handbucheintrag von Winters-Ohle (2016).

In den ersten Nachkriegsjahren deutet zunächst noch wenig auf diese Tendenzen hin. Die Übersetzungen, die in den 1950er Jahren erscheinen, sind überwiegend bereits in der Zwischenkriegszeit entstanden und stammen von etablierten Übersetzern wie Alexander Steinmetz oder Helmut von den Steinen. Das erste Auftreten des griechischen Beststeller-Autors Nikos Kazantzakis, dessen späterer Ruhm sich in diesen Jahren in mehreren deutschen Übersetzungen ankündigt,38Zwischen 1950 und 1960 erscheinen in kurzen Abständen die Romane Griechische Passion (1951/1953/1960), Die letzte Versuchung (1952), Alexis Zorbas (1952), Freiheit oder Tod (1954/1957)und der philosophische Essay Rettet Gott! [Askese] (1953). Zur deutschen Kazantzakis-Rezeption vgl. einstweilen Petropoulou (2011). ist dabei nur bedingt als Effekt griechisch-deutscher Übersetzungsbemühungen anzusehen. Vielmehr stellt sich der ‚deutsche Kazantzakis‘ dieser Jahre als ein Produkt internationaler Rezeptions- und Vermittlungsprozesse dar, in denen der Literaturagent Max Tau (1897–1976) oder der Verleger Walter Kahnert (1901–1964) eine ebenso maßgebliche Rolle spielen wie die aus dem Schwedischen und Französischen angefertigten Relais-Übersetzungen von Werner Kerbs (1903–1962) und Karl August Horst (1913–1973).39Auch diese Aspekte werden gegenwärtig in Soethaerts Forschungsprojekt zur globalen Rezeption des griechischen Romanciers (s.o.) untersucht. Zu Kahnert und der Bedeutung seiner verlegerischen Eingriffe für die deutsche Kazantzakis-Rezeption vgl. einstweilen Soethaerts ComDeG-Essay Ein Lektorat für Rechenschaft vor El Greco. Der Verleger Walter Kahnert als re(di)gierender Leser von Nikos Kazantzakis.

Die 1960er und 1970er Jahre lassen sich als Aufbauphase charakterisieren, in der die griechisch-deutsche Übersetzungsproduktion durch eine Reihe von Ereignissen und Entwicklungen beeinflusst und befördert wird. Hierunter fällt zunächst die nach dem Krieg erfolgte Wiedereinrichtung deutscher Bildungs- und Kulturinstitutionen, die sich in diesen Jahren nachgerade als Katalysatoren der griechisch-deutschen Übersetzung erweisen. So gehörten etwa die später renommierten Literaturübersetzer Helmut Flume und Günter Dietz in diesen Jahren zum Lehrpersonal der Deutschen Schule Athen. Auch die Literaturnobelpreise für die griechischen Lyriker Jorgos Seferis (1963) und Odysseas Elytis (1979) trugen gewiss dazu bei, das deutsche Interesse an der neugriechischen Literatur und damit die diesbezügliche Übersetzungspraxis zu befördern. Ein weiterer, nicht literarischer Faktor, der in diesen Jahren zu einer bedeutenden Vermehrung der griechisch-deutschen Übersetzungstätigkeit beiträgt, ist der internationale Tourismus. Der stetig wachsende, vor allem von griechischen Verlagen bediente Markt archäologischer und touristischer Publikationen, die oftmals auf griechischen Vorlagen beruhen, regt seit den 1960er Jahren offenbar immer mehr griechische Studierende sowie in Griechenland arbeitende bzw. ansässige deutsche Muttersprachler dazu an, sich in diesem Segment eine vorübergehende oder dauerhafte Erwerbsquelle zu schaffen.40In den elektronischen Katalogen der Deutschen Nationalbibliothek und des Griechischen Buchzentrums, auf die sich vorliegende Untersuchung stützt, wird der stetig wachsende Markt der touristischen Editionen nur lückenhaft abgebildet. Hinzu kommt, dass in den entsprechenden Ausgaben oftmals Angaben über die Übersetzer fehlen oder nur in abgekürzter Form vorliegen, was deren Identifikation oftmals erschwert oder gar unmöglich macht. Von daher kann die vorliegende Darstellung allenfalls den Anspruch erheben, eine allgemeine Tendenz abzubilden. Demnach sind in diesem Segment zwischen 1960 und 1989 etwa ein Viertel der hier erfassten Übersetzer:innen aktiv. Zwar kennen wir, wenn überhaupt, oftmals nur ihre Namen, doch handelt es sich bei den rekonstruierbaren Fällen vielfach um griechische Studierende an deutschen Universitäten, in Griechenland arbeitende deutsche Archäologen (darunter dem Alter nach ebenfalls häufig Studierende) sowie deutschsprachige Angehörige verschiedener Berufsgruppen, die entweder vorübergehend oder dauerhaft in Griechenland ansässig sind. Ein politisches Ereignis, das die deutsche Öffentlichkeit in dieser Zeit besonders bewegt, ist die griechische Militärdiktatur. Das gesteigerte mediale Interesse an Griechenland und der griechischen Literatur führt dabei nicht nur zu einem vorübergehenden „Boom“ (Eideneier, 1999, 178) entsprechender Buch- und Zeitschriftenpublikationen (u.a. der Griechenland-Sonderhefte von Akzente und Die Horen), sondern veranlasst auch eine Reihe junger, oftmals aus Griechenland stammender Personen ganz unterschiedlicher beruflicher Ausrichtung (etwa: Danae Coulmas, Arjyris Sfountouris und Vangelis Tsakiridis) dazu, sich übersetzend gegen das Athener Obristenregime zur Wehr zu setzen.

Zu maßgeblichen Ausbildungszentren der gegenseitigen Übersetzung entwickeln sich in dieser Zeit die bundesdeutschen Universitäten, sei es aufgrund der wachsenden Zahl an griechischen Studierenden, die während ihrer deutschen Studienzeit einschlägige Kontakte, Anregungen und Sprachkenntnisse erwerben, sei es wegen der vermehrten Lehrangebote im Bereich der universitären Neogräzistik, in deren Zusammenhang besonders die damals neu entstandenen Lehrstühle für mittel- und neugriechische Philologie an den Universitäten Bochum (ab 1965) und Köln (ab 1974) eine wichtige Rolle spielen. Ersterer wurde von der Griechin Isidora Rosenthal-Kamarinea begründet, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur als Hochschullehrerin, sondern auch als Übersetzerin und Publizistin (u.a. als Herausgeberin der Periodika Hellenika und Folia Neohellenica) eine maßgebliche Vermittlerin der neugriechischen Literatur in der Bundesrepublik war. Letzterer stand für zwei Jahrzehnte unter der Leitung Hans Eideneiers, der ebenfalls zu den produktivsten Übersetzern dieses Zeitraums zählt und der mit seiner Frau Niki 1982 den auf griechische und griechenlandbezogene Literatur spezialisierten Romiosini Verlag gründete.

In den 1980er Jahren konsolidiert sich das wachsende Feld der griechisch-deutschen Übersetzung. Dies ist neben dem immer stärkeren Anwachsen der touristischen Literatur vor allem der Gründung des Romiosini Verlags zu verdanken, der in den rund 30 Jahren seines Bestehens (1982–2011) annähernd 170 Titel klassischer und zeitgenössischer griechischer Literatur in deutscher Übersetzung, Texte griechischer Autor:innen mit Lebensmittelpunkt in Deutschland sowie Sach- und Fachbücher über Griechenland und die griechische Kultur veröffentlichte (Eideneier, 2007). Ein interessantes Phänomen, auf das in diesem Zusammenhang hingewiesen werden muss, ist die Tatsache, dass viele der Übersetzungen, die in diesem Verlag und vor allem in dessen zahlreichen Prosa- und Lyrik-Anthologien erschienen, aus universitären Sprach- und Literaturseminaren hervorgingen.41Vgl. hierzu ein Interview der Eideneiers mit Anthi Wiedenmayer, das im Rahmen des am CeMoG durchgeführten Forschungsprojektes „Übersetzerporträts. Ein soziologischer Ansatz“ geführt und aufgezeichnet wurde (https://www.cemog.fu-berlin.de/wissensbasis/uebersetzerportraets/interviews-in-textform/hans-und-niki-eideneier). Wie Niki und Hans Eideneier im Rahmen des Workshops „Akteure deutsch-griechischer Übersetzungskulturen: im Gespräch“ (13.–17.10.2021 in der Villa Patrick Leigh Fermors in Kardamyli) erläuterten, stellten die deutsch-griechischen Übersetzungsübungen im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit an den Universitäten Frankfurt a. M. und Köln in den 1970er Jahren die eigentliche Keimzelle dar, aus der sich in den folgenden Jahren die Idee zur Gründung des Romiosini Verlages entwickelte. Ein günstiges Publikationsumfeld stellte der Verlag aber auch für „externe“ Nachwuchsübersetzer:innen wie Birgit Hildebrandt, Ulf-Dieter Klemm und Andrea Schellinger dar, die heute zu den renommiertesten Vertretern ihrer Zunft zählen. Wie umfangreich das Übersetzungsnetzwerk war, das sich seit seiner Gründung um den Kölner Spezialverlag konstituierte, lässt sich an der bloßen Anzahl der 131 Übersetzerinnen und Übersetzer erkennen, die während der Zeit seines Bestehens mit diesem zusammenarbeiteten.42Zum Vergleich: Die nächstgrößeren Übersetzernetzwerke dieses Zeitraums bilden sich um den Deutschen Taschenbuch Verlag (20 verbundene Übersetzer), Suhrkamp (15), Insel (15) sowie Volk und Welt (14). Auf der anderen Seite muss angemerkt werden, dass die Veröffentlichungen im Romiosini Verlag für die Mehrzahl dieser Personen nicht zu einer dauerhaften Übersetzungstätigkeit geschweige denn zu einer Etablierung auf diesem Feld führten. Vielmehr beschränkt sich ihr übersetzerisches Werk in den meisten Fällen auf eine einzige Veröffentlichung in den vorgenannten Anthologien, die ihrer von den Verlagsgründern angedachten Funktion als „Schaufenster“ neuer Übersetzer:innen und Übersetzungen somit offenbar nur bedingt gerecht wurden.43Auch über die Praxis und Zielsetzungen diverser Anthologieprojekte wurde im Rahmen des Workshops „Akteure deutsch-griechischer Übersetzungskulturen: im Gespräch“ (s.o., Anm. 41) diskutiert.

Im Rückblick auf das Übersetzerprofil der Jahre 1949–1989 in Ost und West lässt sich festhalten, dass die Akteur:innen dieser Epoche im Vergleich zu vergangenen Zeiten weit häufiger weiblich und griechischer Abstammung sind und ihre Tätigkeit immer häufiger im Zuge persönlicher und/oder beruflicher Verbindungen mit Griechenland aufnehmen, wobei sich ihre Ausbildung und Interessen häufiger als zuvor an der modernen griechischen Kultur und Sprache orientieren. In der Regel handelt es sich dabei weiterhin primär um Literaturübersetzer:innen (75%), für deren Engagement die persönliche, berufliche oder politische Verbundenheit mit Griechenland eine weitaus größere Rolle spielen als monetäre Erwägungen. Dies verdeutlichen auch die überraschend zahlreichen Veröffentlichungen im Bereich der Lyrik (neben den beiden Nobelpreisträgern Elytis und Seferis werden v.a. Gedichte von Ritsos und Kavafis, aber auch zahlreiche Lyrikanthologien veröffentlicht), die sich eher am symbolischen Kapital des übermittelten Sprach- und Bildungsgutes als an dessen marktwirtschaftlichen Erfolgsaussichten orientieren.44Wie Blakesley (2019, 29–33) in seiner Studie über die europäischen „Dichter-Übersetzer“ festhält, erfreut sich die Übersetzung von Lyrik als ästhetischer Initiationsakt besonders unter den literarisch ambitionierten Übersetzerinnen und Übersetzern einer vergleichsweise großen Beliebtheit. Ähnliches gilt auch für den Übersetzertypus des Klassischen Philologen, dessen literarische Auswahlkriterien sich eher am literaturhistorischen und ästhetischen Wert der gewählten Texte als an deren Vermarktungsaussichten orientiert.

Die Akteur:innen dieses Segments lassen sich im Wesentlichen drei Gruppen zuordnen. Die Angehörigen der ersten Gruppe gelangen üblicherweise über einschlägige Studienwege oder Berufstätigkeiten zur neugriechischen Sprache und Literatur (vgl. etwa die vorgenannten Pädagogen oder Angestellten deutscher Forschungs- und Kultureinrichtungen in Griechenland). Bei den Angehörigen der zweiten Gruppe handelt es sich vorwiegend um Personen, die keine berufliche Verbindung zu Griechenland oder der griechischen Sprache aufweisen und die ihre übersetzerische Tätigkeit aufgrund persönlicher Beziehungen (etwa durch familiäre Verbindungen und/oder längere Aufenthalte im jeweils anderen Land) oder äußerer Ereignisse (etwa das politische Engagement gegen die griechische Militärdiktatur) entwickeln. Eine dritte Gruppe bilden schließlich diejenigen Übersetzer:innen, die sich im stetig wachsenden Bereich der touristischen Publikationen eine Einnahmequelle erschließen. Soweit Informationen über diese Personengruppe ermittelt werden konnten, handelt es sich bei ihnen häufig um Angehörige der ersten beiden Gruppen, die sich im Zuge längerer Lebens-, Studien- und Arbeitsaufenthalte im jeweils anderen Sprach- und Kulturraum der erwerbsmäßigen Übersetzung zuwenden.

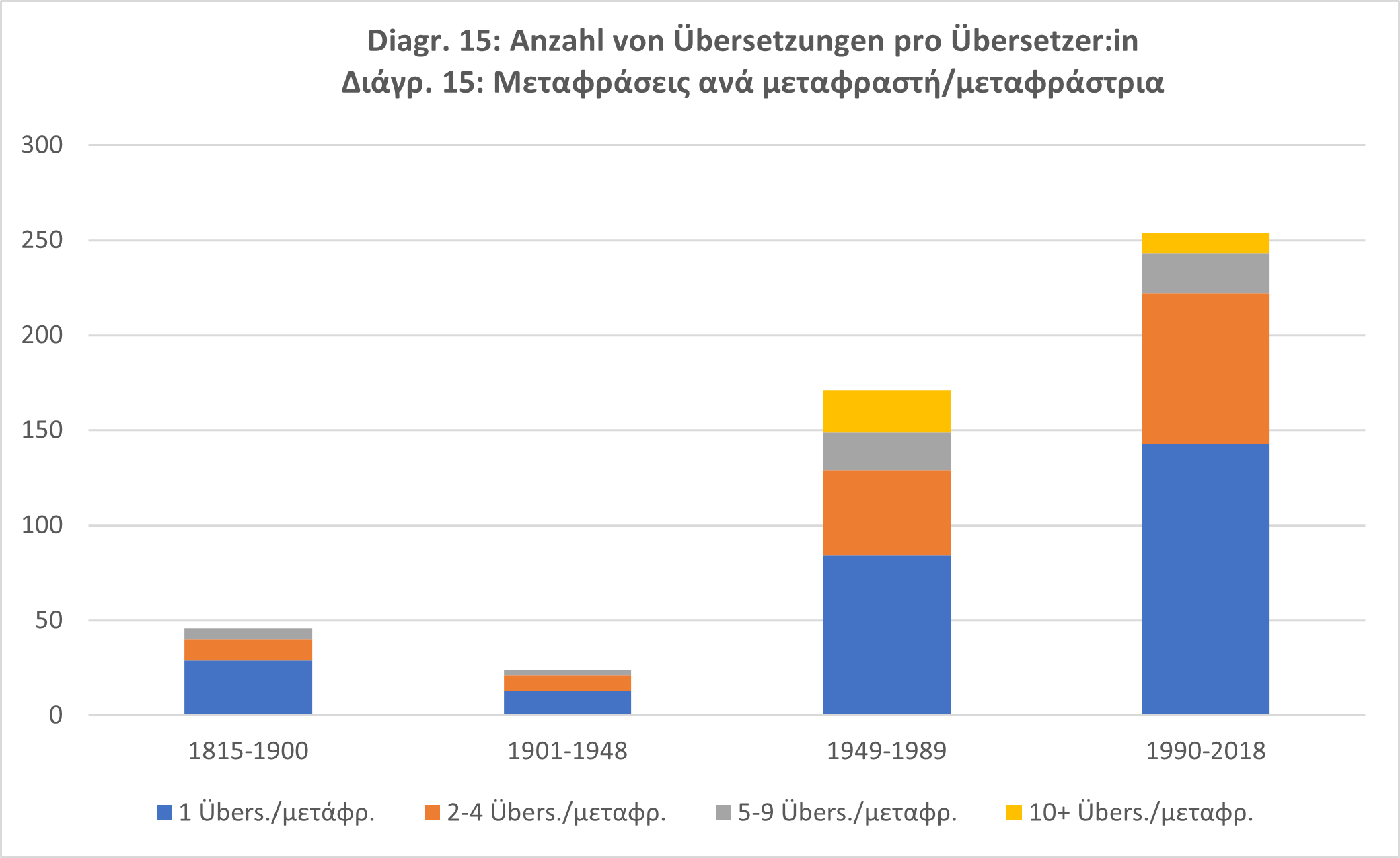

Abgesehen von dieser bio- und bibliographisch schwer zu erfassenden Gruppe (vgl. Anm. 40) scheint die regel- oder gar berufsmäßige Übersetzung aus dem Neugriechischen auch in diesem Zeitraum die Ausnahme zu bleiben: Gut die Hälfte der erfassten Personen (76 Pers./49%) veröffentlicht nicht mehr als eine einzige Übersetzung, drei Viertel von ihnen (117/76%) weniger als fünf. Auf der anderen Seite befinden sich aber auch immerhin 19 Personen (12%) mit 10 oder mehr (teilweise nach 1990) veröffentlichten Übersetzungen, darunter auch einige, die sich zumindest zeitweise schwerpunktmäßig mit der Übersetzung beschäftigen; eine Entwicklung, die auf die graduelle Stabilisierung des Übersetzungsfeldes innerhalb der stetig intensivierten deutsch-griechischen Verflechtungen hindeutet (Diagr. 15).

Neue Wege nach Ithaka? Ein Ausblick auf die Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte