Einführung

Philhellenische Begeisterung und der Aufstand der Griechen inspirierten (auch) im deutschsprachigen Raum eine beeindruckende Zahl literarischer Werke: Die einschlägige Bibliographie verzeichnet vierzehn Theaterstücke, elf Gedichtsammlungen, 71 Lieder und Balladen sowie 22 Romane (Scheitler, 2007, 75; Puchner, 1996, 111). Eine beträchtliche Menge davon erreichte ein breiteres Publikum, z.B. Gedichte, die in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht oder Theaterstücke, die im Rahmen philhellenischer Veranstaltungen aufgeführt wurden. Das Interesse der deutschen Öffentlichkeit blieb nicht konstant, sondern richtete sich nach dem Nachrichtenfluss aus Griechenland (Scheitler, 2007, 75). Insgesamt kann man über die gesamten 1820er Jahre hin von einer stabilen Präsenz des Themas Griechenland im öffentlichen Diskurs in Deutschland sprechen. In ihrer Mehrzahl orientieren sich diese Werke an einer Rhetorik des Heroismus und zielen darauf ab, die öffentliche Meinung für die griechische Sache zu sensibilisieren. Gleichzeitig bot der Unabhängigkeitskampf der Griechen in einer beträchtlichen Zahl von Fällen die Gelegenheit, politische Positionen zum Ausdruck zu bringen, die sich ganz eindeutig auf das politische Geschehen im deutschen Raum bezogen (Hauser 1999, 208). Allerdings wurden die intensive Präsenz und emotionale Befrachtung des philhellenischen Diskurses zuweilen zum Gegenstand ironischer, wenn nicht gar spöttischer Betrachtung, ohne deshalb ein klares politisches Ziel zu verfolgen. Als Beispiele für diese Tendenz werde ich die beiden „griechischen“ Erzählungen von E.T.A. Hoffmann Die Irrungen (1820) und Die Geheimnisse (1821) sowie die Posse Die Griechen in Krähwinkel (1825) von Friedrich Heinrich heranziehen und dabei auch kurz auf den Verweis auf den griechischen Befreiungskampf in dem satirischen Sittengemälde Krähwinkel wie es ist (1828) von Carl Christian Friedrich Niedmann eingehen. Hierbei möchte ich darstellen, auf welche Weise, aber auch mit welchen Absichten die jeweilige ironische Bezugnahme auf die „Sache der Griechen“ erfolgt.

1. Hoffmanns „griechische“ Erzählungen und die „Graecomania“

1820 wird in der Berliner Zeitschrift Almanach die Erzählung Die Irrungen und ein Jahr später deren Fortsetzung Die Geheimnisse veröffentlicht. Wie schon die Titel in Aussicht stellen, sind Handlung und Aufbau der Erzählungen einigermaßen komplex: Wir befinden uns in Berlin, Hauptfigur ist Baron Theodor, ein anmaßender Dandy, der sich in eine griechische Prinzessin verliebt. Während die Prinzessin ihren geliebten Theodor in der Annahme, dass es sich um den Revolutionshelden Theodoros Kapetanakis handele, zu Heldentaten anfeuert, ist der Baron hin- und hergerissen zwischen einerseits seiner Liebe und dem Reiz einer Reise mit heroischem Potential ins exotische Griechenland, andererseits seiner Angst vor den Kampfhandlungen und der Eventualität der Folter.

Die Lage wird durch die zweite Erzählung zum Teil verdeutlicht, zum Teil, wie der Titel bereits verkündet, verschleiert: Während der deutsche Theodor seine griechische Abstammung erkundet oder, besser gesagt, diese konstruiert, um die Heldenrolle des Theodoros spielen zu können, begegnet er seinem Doppelgänger in Gestalt einer magischen Gliederpuppe, Werk eines Zauberers, der Vormund der Prinzessin ist und sich des Barons bedient, um der Beziehung der Prinzessin mit dem Freiheitskämpfer ein Ende zu setzen. Die Intervention einer Zauberin vereitelt das dunkle Ritual und lässt den Ausgang des seltsamen Abenteuers offen.

Hoffmanns zwei Erzählungen beziehen sich nicht nur auf den griechischen Aufstand, sondern entstehen in realer Gleichzeitigkeit mit den Entwicklungen in Griechenland: Die Irrungen werden im Juni 1820 geschrieben, Die Geheimnisse im Juni 1821, eine zeitliche Koinzidenz, die den historischen Anspielungen eine ganz spezifische Färbung verleiht, und die von Hoffmann mit seiner bekannten Vorliebe zu Metakommentaren auch innerhalb des Textes thematisiert wird. Am Ende der zweiten Erzählung ergreift die Autorfigur das Wort und bringt seine Überraschung über dieses Zusammentreffen von Fiktion und historischem Geschehen zum Ausdruck:

Wunderbar endlich mag es auch sein, daß das, was im vorigen Jahr (1820) aus der Luft gegriffene leere Fabel schien, Andeutung ins Blaue hinein, in diesem Jahr (1821) in den Ereignissen des Tages eine Basis gefunden. Wer weiß, welch ein Theodoros in diesem Augenblick die Kreuz- und Phönixfahne schwingt. (Hoffmann, 1992, 567)

Der Erzähler stellt im Übrigen klar: „Soviel ist gewiß, daß die Dame nicht die Madame Vublina sein kann, die Napoli di Romania belagert hat […].“ (ebd., 568) Durch den Verweis auf die Kapitänin, eine Heldengestalt, die zahlreiche Maler und Dichter inspirieren sollte,1Zu den künstlerischen Ausgestaltungen der Figur der Kapitänin gehören Gedichte von Wilhelm Müller, der Roman Bublina, die Heldin unserer Zeit (1822) von Christian August Vulpius und die bekannten Lithographien des Philhellenen Adam Friedel (1830). Vgl. Antonopoulou, 2013. stellt Hoffmann nicht nur eine weitere Verknüpfung zwischen Fiktion und Realität her, sondern beweist auch seine akkuraten tagespolitischen Kenntnisse – die Belagerung, auf die er sich bezieht, hatte gerade zwei Monate zuvor stattgefunden.

Allerdings können diese Erzählungen nicht als Beleg für ein Interesse des deutschen Schriftstellers an der griechischen Revolution aufgefasst werden. Die Bezugnahme auf die historischen Zusammenhänge des griechischen Freiheitskampfes dient Hoffmann eher als Anlass, Kritik an der oberflächlichen Griechenlandbegeisterung der feinen Gesellschaft seiner Zeit auszuüben. Bezeichnend für den spöttischen Schreibstil Hoffmanns ist die Schilderung der Reise des Barons: Ziel seiner Reise (und Gegenstand seiner Sehnsucht) ist die geheimnisvolle Griechin – die Tatsache, dass er ihr noch nie begegnet ist, stellt insofern kein Hindernis dar, als der junge Mann ein Idealbild griechischer Schönheit in sich trägt, das ihm erlaubt, sich die Prinzessin in jeder Einzelheit vorzustellen:

Man kann denken, dass er zu der Zeit nichts im Sinne trug als die unbekannte Besitzerin der blauen Brieftasche, deren lebendiges Bild ihm vor Augen stand. Sie war hoch, schlank im höchsten Ebenmaß der Glieder gewachsen, ihr Anstand ganz Anmut und Majestät – ihr Gesicht ganz das Abbild, der Ausdruck jenes unnennbaren Zaubers, der uns in den Antiken hinreißt – die schönsten Augen – die schönsten schwarzen seidnen Haare! (ebd., 474)

Hoffmann bedenkt hier die stereotype Schwärmerei für alles Griechische mit ätzendem Spott. Darüber hinaus kann dieses betont imaginäre Objekt der Begierde als eine Referenz auf die im philhellenischen Diskurs häufige Personifizierung von Hellas als bedrohte, begehrenswerte, unerreichbare Jungfrau interpretiert werden, so wie sie etwa im Gemälde von Eugene Delacroix La Grèce sur les ruines de Missolonghi von 1826 abgebildet ist, auf dem eine hochgewachsene, zarte, dunkelhäutige Schönheit in traditioneller Kleidung, deren zerfetztes Oberteil zwei wohlgeformte Brüste sichtbar werden lässt, in einer (erotisch aufgeladenen) Geste der Verzweiflung ihre Arme ausbreitet.2Mit dem Motiv der Personifizierung Griechenlands als Gegenstand erotischen Begehrens beschäftigt sich Constanze Güthenke (2009, 219-234) im Zusammenhang mit den Gedichten Wilhelm Waiblingers. Die Personifizierung der Heimat als leicht zu erobernde und bedrohte Frau stellt ein Merkmal nationaler Diskurse dar. (Müller-Funk, 1999, 33).

In der Person des Barons ironisiert Hoffmann das Ideal des (deutschen) Bildungsbürgers, für den die Kenntnis und Bewunderung der klassischen Antike fester Bestandteil seiner Kultur ist. Bei seinen Reisevorbereitungen folgt der Baron den festgelegten Vorgaben seiner Zeit. Er informiert sich über Griechenland, „liest den Sonnini, den Bartholdy und was er sonst an Reisen nach Griechenland auftreiben konnte“ (ebd., 72), zieht also die zuverlässigsten und meistverbreiteten Reisetexte über Griechenland zu Rate: Voyage en Grèce et en Turquie (Paris 1801) des Franzosen Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt und die Bruchstücke zur nähern Kenntnis des heutigen Griechenland (Berlin, 1805) des Deutschen Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (1778-1825).3Damit verweist Hoffmann auch auf seine Quellen, denn aus diesen Werken stammen die Nachrichten über Griechenland und die Anthologie neugriechischer Sprichwörter, die den Text durchziehen.

Angesichts der bevorstehenden Reise beginnt der Baron, Griechisch zu lernen und bringt seinen Vorsatz zum Ausdruck, bei seiner Ankunft Homer zu lesen: „Und fleißig werd ich auf klassischem Boden in den Taschen-Homer kucken […]. Zwar verstehe ich kein Griechisch, aber das findet sich, denke ich, von selbst, wenn ich erst im Lande bin“ (ebd., 483).

Ein mögliches Vorbild für diese Szene ist Goethe, der in der Italienischen Reise (1816) beschreibt, wie er nach seiner Ankunft in Palermo umgehend eine Odyssee ersteht und daraus aus dem Stegreif seinem Reisegefährten übersetzt (Goethe, 1974, 241ff.). Die Selbstverständlichkeit der Kenntnis des Altgriechischen wird in der Person des Barons ironisiert, der erwartet, durch Einwirkung des „klassischen Bodens“ die Sprache „automatisch“ zu erlernen.

Sich mit der griechischen Sprache vertraut zu machen, ist für den Baron schon in Berlin von Nutzen: Bei der Beschreibung des für die bürgerlichen Salons typischen gemeinsamen Musizierens skizziert Hoffmann ein ironisches Porträt deutscher Literaten und Poeten wie Werner von Haxthausen und Carl Iken, die zu dieser Zeit das griechische Volkslied „entdecken“ (Hillemann, 2020):

[Er] nahm die Chitarre zur Hand und begann neugriechische Romanzen zu singen, deren Worte er mit Mühe aussprechen gelernt und die nach den selbst komponierten Melodien abscheulich genug klangen, um für etwas sehr Absonderliches und Charakteristisches zu gelten, und weshalb er sie auch den Fräuleins A. bis Z. niemals vorgesungen, ohne das tiefste Erstaunen, ja einiges angenehme Entsetzen zu erregen. (Hoffmann, 1992, 486)

Angemessene Bekleidung zu beschaffen, gehört ebenfalls zur Reisevorbereitung: Der Baron eilt zum Theaterschneider, um eine zu seiner Liebe passenden neugriechische Tracht zu erwerben. Diese Szene unterstreicht die Dimension des Verkleidens und erinnert zugleich an die Bedeutung von Kleidung im Rahmen der philhellenischen Bewegung: Bekannt ist das Beispiel Lord Byrons, der in albanischer und griechischer Tracht posiert, die er sich für seine Reise zugelegt hat.4„Porträt von Lord Byron in neugriechischer Tracht, im Hintergrund die Akropolis“, Ölbild eines anonymen Malers 1830, Benaki-Museum, Athen. Insbesondere sein „albanisches“ Porträt, mit großem Erfolg 1815 in London ausgestellt, war höchstwahrscheinlich auch in Deutschland bekannt.5Thomas Phillips, „Lord Byron in Albanian Dress“, 1813, National Portrait Gallery, London. Als Lord Byron 1823 beschließt, nach Griechenland zurückzukehren, diesmal um am Freiheitskampf teilzunehmen, lässt er sich eigens einen antiken Helm anfertigen.6Vgl. die bekannte Lithographie von François Simonau „Byron in his Helmet“ 1825. Während sich die Europäer „alla greca“ kleiden, vollziehen einige der Griechen, vor allem die der Diaspora, die gegenteilige Bewegung. Die Wegbereiter der Revolution – und auch die Künstler, die jene abbilden werden– waren sich der symbolischen Bedeutung von Kleidung wohlbewusst: Die Bevorzugung europäischer Kleidung diente der Abgrenzung von den Osmanen, und macht somit deutlich, dass man sich auf Seiten von Aufklärung und Fortschritt sah. Hier ist das Beispiel von Alexandros Mavrokordatos charakteristisch, der Europa in orientalischer Gewandung bereiste, weswegen ihn Shelley, der mit ihm in Pisa Umgang pflegte, „our tourbaned friend“ nannte (Beaton, 2013, 68,).7Vgl. die Lithographie von Horace Vernet von 1819, die Alexandros Mavrokordatos mit Fes abbildet. Sie findet sich im Taschenbuch für Freunde der Geschichte des griechischen Volkes älterer und neuerer Zeit, Heidelberg, 1824. Nach seiner Ankunft in Griechenland aber wählt er europäische Kleidung, um sich auch optisch von den Untertanen des Osmanischen Reiches abzusetzen.8Vgl. die Lithographie von Peter Hess „Mavrokordatos auf den Mauern von Messolongi“ aus dem Zyklus Griechenlands Befreiung in XXXIX Bildern, München 1835.

Wir können also sagen, dass die Reise des Barons nach Griechenland Hoffmann Gelegenheit gibt, eine auf zwei Ziele abgestimmte Satire zu kreieren: Zum einen verspottet er die exaltierten Auswüchse des Philhellenismus als paradoxe Mischung aus Bildungsbürgertum und Exotik, zum anderen dekonstruiert er zentrale Themen und Motive der deutschen Romantik, wie die Sehnsucht nach dem Unbekannten, die Reise und die unerfüllte Liebe.

Der parodistische Umgang mit dem Motiv der Reise erreicht seinen Höhepunkt als die derart sorgfältig vorbereitete Reise nur wenige Stunden außerhalb Berlins abgebrochen wird. Mochte die Reise entgegen dem romantischen Paradigma ihn weder in die Ferne noch zur Selbsterkenntnis geführt haben, ihr Nutzen jedoch für Theodor wie auch für die Berliner Salons bleibt bestehen. Denn was zählt, ist nicht die Reise als solche, sondern die Fähigkeit, sie wortgewandt schildern zu können:

Kam noch hinzu, dass er von der Reise nach Griechenland, die er hatte unternehmen wollen, allerliebst und sogar tiefsinnig und gelehrt zu sprechen wusste, so konnt’ es gar nicht fehlen, dass er, seine ganze Liebenswürdigkeit wiedergewinnend, jeden Spott niederschlug und der Abgott mehrerer Fräuleins wurde, wie er es sonst gewesen. (Hoffmann, 1992, 93)

Das Bild Griechenlands als Inspirationsquelle für die Berliner Salons wird hier als lächerliches Konstrukt decouvriert, das einerseits auf oberflächlichen Kenntnissen der klassischen Antike beruht, andererseits mit Gerüchten und überwiegend fiktiven Reiseerfahrungen aus dem geheimnisvollen Orient angereichert ist. Bemerkenswert ist dabei, dass Griechenland, wiewohl für die Deutschen Gegenstand der Bewunderung, noch beträchtliche Zeit Synonym für die Ferne und das Unbekannte bleibt: Im Gegensatz zu kunstbegeisterten Reisenden anderer Nationen, hauptsächlich Engländern und Franzosen, zeichnen sich die deutschen Griechenlandverehrer durch „Griechenland-Abstinenz“ aus. (Coulmas, 2006, 69).

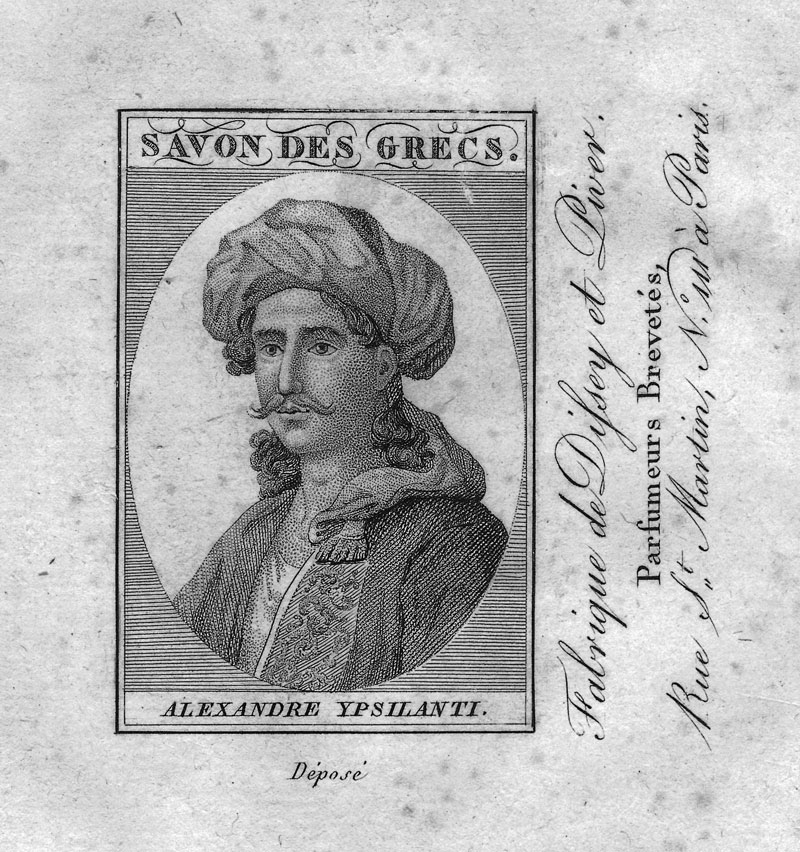

Die Karikatur des anmaßenden Barons und seiner Umgebung erweist sich in gewisser Hinsicht als prophetisch, da sie das Phänomen der sogenannten „Graekomanie“ vorwegnimmt,9Den bunten Variationsreichtum des Phänomens „Gräkomanie“ behandelt der Band von Hess/Agazzi/Decúltot, 2009. Vgl. dazu auch Conter, 2004, 450ff.; Segebrecht, 1999, 172ff. die sich in den folgenden Jahren und bis zur Gründung des griechischen Staats in Europa ausbreiten wird. Sie umfasst Brettspiele mit Evzonen und Fes-Trägern, Kartenspiele mit griechischen Freiheitskämpfern, Feuerwerkschauen wie jene im Berliner Tiergarten zu Pfingsten 1825, wo am Himmel die Inbrandsetzung eines türkischen Schiffs durch ein griechisches „Bourloto“ [Boot mit Explosivmaterial] nachgestellt wurde,10So in der Presse angekündigt (Irmscher, 1994, 88). ferner eine Reihe von Nippes oder auch Gebrauchsgegenständen, die den Widerhall des Kriegs aufnehmen bzw., besser gesagt, geschäftlich ausnutzen: Tischuhren mit Schlachtenszenen und Darstellungen von Revolutionshelden, Fächer, philhellenische Suppenterrinen, Teller, Tintenfässer etc. Das herkömmliche Interesse am Orientalischen wie Trachten und Gebräuche erweitert sich in diesem Kontext um die Bezugnahme auf bestimmte historische Ereignisse und deren Hauptakteure und spiegelt somit die Aktualität der griechischen Frage in der europäischen Presse wider (Koulouri, 2020, 52). Besonderer Beliebtheit als philhellenisches Motiv genießt Ypsilantis, dessen Brustbild Seifenstücke oder Pfeifen schmückt.11Philhellenismus-Museum Piräus, https://phmus.org/en/portfolio-item/alexandros-ypsilantis/. Die alltägliche Präsenz der griechischen Freiheitskampfthematik schlägt sich auch in der Mode nieder. So sind im Europa der damaligen Zeit die Barrettmütze, das Kleid „à la Bouboulina“ bzw. die Weste „à la Ypsilanti“ im Trend (Conter, 2004, 450). Die Ausbreitung philhellenischer Begeisterung aufs Feld der Mode gibt ihrerseits Anlass zu ironischen Verweisen auf die griechische Revolution, so z.B. in den kleinen satirischen Sketchen Niedmanns, in denen der Erzähler, um von der erotischen Dreieckssituation abzulenken, sich mit der Frage an den Zuhörer wendet, ob er wohl „eine Weste à la Ypsilanti“ zu kaufen gedenke:

Brauchen Sie feine Υpsilantiwesten? Liebenswerter Herr! […] Sehen Sie, da ist denn doch der Ypsilanti zu etwas gut, die Griechen hat er nicht frei machen können, aber schöne Westen hat er gemacht – ich glaube, er ist aus Desperation irgendwo Seidenweber geworden, daher der Namen Ypsilantiwesten. (Niedmann, 1825, 35)

2. E.T.A. Hoffmann und die philhellenische Rhetorik: das heroische Narrativ

Neben der ironischen Bezugnahme auf die „Graekomanie“ machen sich die „griechischen“ Erzählungen Hoffmanns fundamentale Argumente der philhellenischen Rhetorik zu eigen, um sie alsdann zu parodieren. Ich werde zwei Aspekte fokussieren: erstens das Prinzip der nationalen Identität und der Konstruktion einer Genealogie, zweitens die Thematisierung der Grausamkeit der Türken und der hiermit verbundenen Schilderung von Heldentaten.

2.1 Das Spiel mit der Identität

Die nationalistische Ideologie und ihre daraus erwachsende Rhetorik basieren auf dem Akt der Grenzziehung: sie generieren Differenz, die Grundunterscheidung zwischen Freund und Feind, welche die Herausbildung einer (positiv konnotierten) nationalen Identität und ihre Gegenüberstellung zu einem (negativ aufgeladenen) Fremdbild ermöglicht. Daraus resultiert einerseits der hohe Stellenwert der Identitätsfrage, andererseits die narrative Ausformung eines heroischen Eigenbildes und eines negativen Fremdbildes.12Baumann (1991, 54) bietet eine Beschreibung dieser dualistischen Logik, die die Welt „leicht erkenn- und zugleich handhabbar“ werden lässt. Die für allen Nationalismus grundsätzliche Unterscheidung zwischen Freund und Feind wird in Hoffmanns Text durch eine Darstellungsweise untergraben, die, anstatt die Unterschiede zwischen Griechen und Türken zu betonen, eher die Unmöglichkeit der Grenzziehung aufzeigt. So kommentiert der Erzähler, als der Baron sich eine neugriechische Tracht zulegt, dass ihm diese (Ver-)Kleidung keine großen Schwierigkeiten mache, da er sich zu Hause ohnehin schon „türkisch gewandete“:

Hatte aber sein Negligé, ein seidener orientalischer Schlafrock, eine turbanähnliche Mütze und dazu eine lange türkische Pfeife im Munde, schon etwas getürkt, so war der Übergang zum neugriechischen Kostüm leicht und natürlich. (Hoffmann, 1992, 475)

Der strengen Abgrenzung zwischen Griechen und Türken, wird das Prinzip der Vermischung entgegengesetzt:

Also neugriechisch gekleidet saß der Baron mit untergeschlagenen Beinen, welches ihm eigentlich blutsauer wurde, auf dem Sofa und blies, die schönste Bernsteinspitze an den Mund gedrückt, Rauchwolken türkischen Tabaks vor sich her. (Ebd., 475)

Die Vermengung griechischer und türkischer Elemente ist im Rahmen eines breiteren exotisierenden Diskurses über den „Orient“ zwar verständlich, bedenkt man jedoch die historischen Zusammenhänge des griechisch-türkischen Konflikts und die einhergehende Rhetorik, die sich auf die Opposition Griechen – Barbaren stützt, wirkt sie eher ketzerisch.

Die Frage nach der nationalen Identität, bereits verworren wegen des griechischen Doppelgängers, verkompliziert sich, als der Baron, in seinem Versuch, seine zukünftige Mission an der Seite der schönen Griechin zu rechtfertigen, eine griechische Abstammung für sich erfindet: Er behauptet, seine Großmutter sei Griechin, weswegen seine Mutter griechisch sprach, ihre unwissende Umgebung dies aber für Französisch gehalten habe (Hoffmann, 1992, 478). Das ist nun ein dermaßen übertriebener Einfall, dass sein Onkel ihn umgehend verwirft. Doch der verliebte Baron übergeht jedweden Einwand des Onkels und stellt nationale Zugehörigkeit als etwas dar, das sich nicht aus äußerlichen Sachfaktoren definiert, sondern letztlich eine Frage des persönlichen Glaubens und Willens sei.

2.2. Die Schilderung des Heroismus

Konstitutives Element jeder nationalistischen Rhetorik ist die Schilderung von Heldentaten, von Opferbereitschaft und hoher Widerstandskraft, denn sie bietet die Möglichkeit, die Erfahrungen und Taten des Einzelnen verklärt darzustellen und in eine heroische Genealogie einzuordnen, um so die Zuhörer zu inspirieren.

In der Erzählung Die Irrungen ist es die Prinzessin, welche die Preisung des hohen Mutes der Griechen übernimmt und den dringenden Aufruf zu den Waffen übermittelt.13Müller-Funk (2008, 232) macht auf den charakteristischen Tonfall der Dringlichkeit und des Ausnahmezustands aufmerksam, der die nationalistische Rhetorik durchzieht. Dabei stellt sie, dem heroischen Narrativ folgend, die Türken als besonders grausam dar. Allerdings nimmt die anfängliche, den Umständen durchaus angemessene emotionale Aufladung spätestens bei der Schilderung des Kampfgeschehens übertriebene Ausmaße an, um bei der Aufzählung der Foltermethoden vollends ins Groteske zu kippen, wodurch die Feierlichkeit der Szene zunichte gemacht wird:

Eile mit mir nach dem Vaterlande zurück, nach jener heiligen Stätte, wo schon die entschlossenen Häupter des Volks gewappnet und deiner gewärtig stehen, um das schnöde schändliche Joch abzuschütteln, unter dem wir ein elendes mühseliges Leben hinseufzen. […] Du stellst dich an die Spitze, du schlägst, ein tapfrer Heerführer, den Pascha aufs Haupt, du befreiest die Inseln. […] Was hast du auch zu befürchten bei dem kühnen Unternehmen? – Schlägt es fehl, so stirbst du entweder den Heldentod des tapfren Kriegers, oder bekommt dich der Pascha gefangen, so wirst du höchstens gespießt, oder man streut dir Pulver in die Ohren und zündet es an oder wählt eine andere dem wahren Helden anständige Todesart. (Hoffmann, 1992, 505)

Es wundert den Leser kaum, dass solch ein Aufruf nicht das erwünschte Ergebnis zeitigt. Statt zu Heroismus und Selbstopfer zu inspirieren, provoziert er eine zum hehren Zweck eher unpassende Reaktion und untergräbt somit das heroische Narrativ: „In dem Innern des Barons ging bei diesen Reden der Griechin eine seltsame Veränderung vor. Denn auf glühende Hitze folgte eine Eiskälte, und es wollte den Baron gar eine Fieberangst überwältigen.“ (Ebd., 506.)

Diese Szene hat eine Entsprechung in der zweiten Erzählung Die Geheimnisse, wenn der Baron einen Geschichtsprofessor auffordert, ihm türkische Foltermethoden zu beschreiben. Angesichts der äußerst detaillierten (und ebenso grotesken) Beschreibungen verschiedenster Tötungsmethoden, die ihm der Professor stilvoll-elegant vorträgt, ergreift der Baron die Flucht. Die Bedeutung dieser Szene wird klar, wenn man bedenkt, dass die Erwähnung feindlicher Gräueltaten ihren festen Platz in der nationalistischen Rhetorik hat. Im Kontext des philhellenischen Diskurses kommt der Opposition zwischen Kultur und Barbarei ein besonderer Stellenwert zu, da sie am Topos von Griechenland als Wiege der Zivilisation und dem damit einhergehenden Argument der „Kulturschuld“ anknüpfen kann, der zufolge der Kampf um die nationale Unabhängigkeit der Griechen zugleich ein Kampf um die Bewahrung der europäischen Kultur ist (Conter, 2004, 437). Passend zu dem Bild eines „barbarischen“ Volkes werden die Türken in der philhellenischen Publizistik als besonders blutrünstig präsentiert (Hauser, 1990, 207ff.). Die Beschreibung orientalischer Foltermethoden zielt darauf ab, die öffentliche Meinung in Europa für die Leiden der unter osmanischem Joch versklavten Christen zu sensibilisieren, wobei dadurch zusätzlich die religiöse Dimension unterstrichen wird: Die Osmanen sind nicht bloß „Barbaren“, sondern Anhänger einer anderen Religion, sie stellen daher nicht nur für die Griechen, sondern für die Christenheit insgesamt eine Bedrohung dar. Diese Rhetorik schlägt sich in einer Schwemme zeitgenössischer Veröffentlichungen und Proklamationen nieder, die teils namentlich unterzeichnet, teils anonym publiziert werden, wobei es ihnen weniger darum geht, über das Kriegsgeschehen zu informieren als Emotionen und Spendenbereitschaft der europäischen Öffentlichkeit zu mobilisieren und damit gleichzeitig eine Neugier auf das Exotische und seine Ästhetik zu bedienen (Maras, 2012, 172). Bezeichnend sind dabei schon die Überschriften dieser Schriften: z.B. Die Rettung Griechenlands, die Sache des dankbaren Europa (Anonymus, Danzig, 1821) oder Werden die türkischen Schlachtbänke noch länger von griechischem Blute rauchen? Oder soll der Erbfeind des Kreuzes die Christenheit noch länger höhnen? (Braunschweig, 1821).14Güthenke, 2008, 101.

In den Erzählungen Hoffmanns werden die Beschreibungen der Folter über unterschiedliche Erzählinstanzen vermittelt, wobei der Kontext nicht der eine Kampfszene, sondern die Unterhaltung in einem bürgerlichen Salon ist. Insofern handelt es sich kaum um einen Versuch, die Thematik der Folter an sich ins Lächerliche zu ziehen: Zielscheibe der Hoffmannschen Ironie ist vielmehr die stereotype Beschreibung von Gewalttaten als fester Bestandteil der philhellenischen Rhetorik.

3. Friedrich Heinrich, Die Griechen in Krähwinkel

Das Werk des eher unbedeutenden Friedrich Heinrich Die Griechen in Krähwinkel von 182515Die bibliographische Recherche erbrachte zwei weitere Titel unter seinem Namen: eine Gedichtsammlung und ein weiteres Theaterstück. ist dem im 19. Jh. beliebten Theatergenre der Lokalposse oder Krähwinkeliade zuzuordnen. Dabei handelt es sich um satirische, häufig im Dialekt geschriebene Stücke, die sich mit dem Alltagsleben des Kleinbürgertums befassen und dabei zuweilen das selbstherrliche Gebaren des Adels und die Folgen der Industrialisierung in der örtlichen Gesellschaft aufs Korn nehmen (Nusser, 2012, 447). Ihre schlichte Handlung und der oft grobschlächtige Humor ermöglichen es, die Zensur zu umgehen (Ante, 2018, 7).

Die hier vorliegende Farce zählt nicht zur harmlosen Variante des Genres, die sich damit begnügt, die Ordnung der Dinge zu bestätigen, wie etwa die Stücke von August von Kotzebue,16August von Kotzebue (1761-1819) war mit 200 Theaterwerken der kommerziell tüchtigste Schriftsteller seiner Zeit. sondern ist den satirischen Stücken mit politischem Biss zuzuordnen, wie die subversiven Lokalpossen von Johann Nepomuk Nestroy, etwa sein Stück Freiheit in Krähwinkel von 1848 (Beutin, 2001, 189).

Es ist gewiss kein Zufall, dass im Zentrum des Geschehens der Heinrich’schen Posse eine Gruppe Studenten stehen: Vergessen wir nicht, dass nach den napoleonischen Kriegen die studentischen Burschenschaften als Verbreitungsorte nationaler und liberaler Gesinnung galten und deswegen oftmals den „Demagogenverfolgungen“ des Klemens von Metternich zum Opfer fielen. Wie aus ihren Liedern klar hervorgeht, beschränkt sich bei Heinrich die Studentengruppe allerdings darauf, frei von jeglicher politischen Gesinnung, Bacchus und die Liebe zu besingen.

Als sie sich einmal genötigt sehen, das Weite zu suchen, weil sie kein Geld mehr haben, ihre Zeche zu bezahlen, verfällt der findige Student Flink (nomen est omen!) auf folgende Lösung: Vom Titelblatt einer Zeitung inspiriert, das den warmherzigen Empfang beschreibt, den die Deutschen den „unglücklichen Griechen“ bereiten, beredet Flink seine Freunde, vorzugeben, sie seien griechische Revolutionäre, damit man sie im nahen Städtchen Krähwinkel, von Fink auch „Athen der Spießbürgerei und des Philistertums“ genannt, entsprechend umsorgt (Heinrich, 1825, 8). Der verschuldete Theaterimpresario Schund, der nach seiner letzten missglückten Aufführung über kein Ensemble mehr verfügt, versorgt die Studenten mit griechischen Trachten. Mit dem Wunsch „Möge sich ihre Rührung klingend in unsere leeren Geldbeutel ergießen!“ ziehen alle nach Krähwinkel (ebd., 14). Dort hat ein Geheimrat Staar, der zu seinem Leidwesen bei Hofe nicht ernst genommen wird, durch ein Netz von Zuträgern und Verrätern seine Macht etabliert, denn, wie er erklärt, allein damit, eine „Geheimpolizei“ aufrechtzuerhalten, vermag er „der verfluchten Aufklärungs-Sucht entgegenzuwirken“ (ebd., 17). Heinrich präsentiert uns hier einen „Klein-Metternich“, eine treffende Karikatur des berüchtigten österreichischen Ministers mit seinen Informationbüros und allgegenwärtigen Untersuchungskommissionen. Es handelt sich schließlich um die Zeit der Karlsbader Beschlüsse, als anlässlich der Ermordung des Schriftstellers Kotzebue durch den Studenten Georg Sand die Überwachungs- und Zensurmaßnahmen im deutschsprachigen Raum erheblich verschärft wurden.

Unter dem Namen „Graf Schuldaki“ tritt der Student Flink in Krähwinkel als Sprecher und Dolmetscher der angeblich verfolgten Griechen auf. In seinen Äußerungen reproduziert er die Grundargumente philhellenischer Rhetorik, die er mit einer Reihe phantasievoller Ausschmückungen versieht, beispielsweise dass die Vorherrschaft des Halbmonds über die Griechen bedeute, dass die Türken den Christen die Hälfte des Monds abgenommen hätten, oder dass sich die Bezeichnung Heteristen [Mitglieder des revolutionären griechischen Freundschaftsbundes] von den Hetären Altgriechenlands herleite (ebd., 34). Er beruft sich auf Presseveröffentlichungen, die von der Not der Griechen, aber auch den Kollekten zu ihren Gunsten berichten, die – wie er versichert – um ein Vielfaches zurückgezahlt würden, sobald die Griechen Morea [= die Peloponnes] eingenommen hätten.

Der Geheimrat seinerseits hofft, er könne sich, indem er für die verfolgten Griechen Partei ergreift, seinen guten Ruf und die heißersehnte Anerkennung bei Hofe sichern, und zugleich die „demokratischen Machenschaften“ seiner liberalen Gegner unterbinden. Er trifft ein geheimes Abkommen mit dem vermeintlichen Grafen Schuldaki, der ihm einen Ministerposten in der künftigen griechischen Regierung sowie einen Adelstitel verspricht. Als Gegenleistung hat der Geheimrat den Kampf finanziell zu unterstützen und jährlich fünf Soldaten zu stellen, die er zu diesem Zweck zu bewegen beabsichtigt, aus ihrem heimatlichen Heer zu desertieren (ebd., 55). Man veranstaltet eine außerordentlich ergiebige Kollekte und einen Ball zu Ehren der Griechen, Studenten wie Einwohner schwören sich ewige Freundschaft und gegenseitigen Beistand: „Wenn beide ein Schutz- und Trutzbündniß schließen, so sollen die Türken den halben Mond wohl wieder herausgeben müssen, und von einem Welttheil zum andern wird erschallen: Griechenland und Krähwinkel, Krähwinkel und Griechenland!“ (ebd., 35)

Wie auch im Fall der „Westen à la Ypsilanti“ bei Niedmann, kann offensichtlich der Autor der Posse davon ausgehen, dass sein Publikum ausreichend über die Ereignisse in Griechenland informiert ist, um den hier gebotenen Humor zu goutieren.

Auch in diesem Text wird die unüberlegte Gleichsetzung des antiken mit dem neuzeitlichen Griechenland belächelt, beispielsweise wenn die in den angeblichen „Theaterdichter des Passa von Braila“ verliebte Gemeindesekretärin ankündigt (ebd., 59), den Revolutionären nach Morea [Peloponnes] und nach Athen zu folgen, wo alsdann „im stolzen Säulentempel Parthenon […] Minervens Priester das Rosenband auf ewig schlingen“ soll (ebd.). Ähnlich denkt der Richter von Krähwinkel, wenn er erwägt, nach Griechenland in den Kampf zu ziehen, wo er sich bereits auf dem Thron des Perikles sieht (ebd., 71). Das Anknüpfen an die ruhmreiche Antike geht aus dem Bedürfnis hervor, eine Genealogie zu erschaffen: So erklärt etwa der Student, direkt von Herakles abzustammen (ebd., 48). Es handelt sich um den für die nationalistische Ideologie konstitutiven Mechanismus, bei dem über die Verknüpfung der jeweiligen Gegenwart mit einer (in der Regel ruhmreichen) Vergangenheit nationale Ansprüche legitimiert werden.17Gellner (1999, 16) spricht von dem „tiefempfundenen Bedürfnis, zu der Quelle der eigenen Vitalität und wahren Identität zurückzufinden“.

Auch in diesem Text findet sich der Topos türkischer Grausamkeit, insbesondere wird auf das vor allem in der Bildtradition beliebte Motiv der Versklavung christlicher Frauen rekurriert:18Vgl. die diesbezüglichen Ölgemälde von Paul Emil Jakobs Sklavenbasar (1839) und Szene aus dem griechischen Kampf (1839) im Athener Philhellenismus-Museum. So rechtfertigt sich Graf Schuldaki, als man ihn in flagranti mit einem Mädchen erwischt, dass er sie dafür gewonnen habe, ihn nach Griechenland zu begleiten, „da wir bedeutenden Mangel an diesem Artikel leiden, indem der größte Theil unserer Frauen in den türkischen Harems schmachten“ (ebd., 65).

Als wenig später der Betrug der Studenten auffliegt, erpresst Flink den Geheimrat und sichert sich auf diese Weise die Stelle des obersten Gemeindesekretärs in Krähwinkel, die ihm ermöglicht zu heiraten, während dem Theaterimpresario die Stellung des gemeindlichen Perückenmachers in Krähwinkel zufällt, wodurch er der Bühne den Rücken kehren und ebenfalls heiraten kann. Der Richter gibt den Plan auf, in Griechenland in den Kampf zu ziehen, und das Einzige, was ihm von seiner philhellenischen Begeisterung übrigbleibt, ist der Kosename „Bobelina [Bouboulina]“, mit dem er seine Verlobte fortan beglückt (ebd., 103).

Das Theaterstück endet mit den an die Griechen gerichteten Versen:

Verzeihet, Griechen, das wir Euren Namen,

Benutzt in diesem kleinen Possenspiel;

Kommt ihr wie wir, einst sicher zu dem Ziel,

So sage ich von ganzer Seele: Amen! (Ebd.)

Durch diese Ansprache wird klargestellt, dass der Spott nicht gegen „die Sache der Griechen“ gerichtet ist, der man einen günstigen Ausgang wünscht. Vielmehr parodiert dieses Theaterstück das häufig übertriebene Pathos der philhellenischen Presse, wobei Zielscheibe auch hier die halbgebildeten und oberflächlichen Philister sind, die sich von der Philhellenismus-Mode haben hinreißen lassen. Aufschlussreich erweisen sich darüber hinaus die Lebensentwürfe, für die sich die Protagonisten der Posse letztlich entscheiden: Das Stück scheint nahezulegen, dass sowohl die vermeintlich liberalen und politisierten Studenten als auch die Künstler sich im Grunde nach einem kleinbürgerlichen Dasein mit gesichertem Einkommen und Ehepartner sehnen.

Schluss

Wir wissen nicht, wie das zeitgenössische Publikum die Posse von Heinrich aufgenommen hat. Die Tatsache, dass in der Ausgabe des Werks von 1825 lediglich zwei Aufführungen erwähnt werden lässt auf einen mäßigen Erfolg schließen. Der um vieles bekanntere Hoffmann erntete für seine griechischen Erzählungen seitens der zeitgenössischen Philhellenen die erbittertste Kritik. Wilhelm Müller etwa regt sich auf:

Aber alles Ding will sein Maß haben! […] Zwar hat Herr Hoffmann auch das größte Interesse der neusten Zeit in seiner Erzählung anzurühren versucht und den griechischen Freiheitskampf mit seinen kabbalistischen Phantastereien in Verbindung gebracht – aber sehr unwürdig der großen Sache. (Müller, 1822, 11).19Allerdings bemüht sich auch die neuere Kritik, den Text als Kommentar zur Griechischen Revolution zu interpretieren (Segebrecht, 1999, 180; Pfotenauer, 2009, 195ff.;·Triebel, 2003, 211ff.). Für eine ausführliche Darstellung der hier angesprochenen Diskussion vgl. Rassidakis, 2021.

Müllers Entrüstung ist insofern berechtigt als Hoffmanns Texte (und in geringerem Maß die Farce von Heinrich) keine bloße Gesellschaftssatire sind. Diese Texte haben subversiven Charakter, denn sie machen sich über die Rhetorik der Philhellenen lustig. Hoffmann macht das Kulturschuld-Argument sowie die Aufforderung zur christlichen Solidarität geltend, während er zugleich die stereotype detailfreudige Darstellung orientalischer Grausamkeit parodiert. Der Text von Heinrich macht sich an dem Aufruf zu „tatkräftiger Unterstützung der griechischen Sache“ fest und stellt hierbei den Philhellenismus als gesellschaftliches Modephänomen ohne ideologische Abdeckung dar, während er zugleich die liberale Gesinnung der studentischen Burschenschaften seiner Zeit kritisch hinterfragt. Beide Autoren verspotten das Interesse der Philister an Griechenland und an der Revolution als unzureichend informiert und oberflächlich – was übrigens auch in Niedmanns Sketch nebenher angesprochen wird. Mit anderen Worten: Die hier vorgestellten Texte verspotten nicht die griechische Revolution, sondern einerseits den Schwulst und das Pathos, welche oftmals die philhellenischen Manifestationen charakterisieren, und andererseits die oberflächliche, auf Äußerlichkeiten bedachte Philister, denen jedes Thema recht ist, um ihre Wissbegierde, ihre Bildung und ihre Selbstgefälligkeit unter Beweis zu stellen, und in deren Salons alles und jedes, selbst eine Revolution, zur Mode werden kann.