Einführung: Die gegensätzlichen ideologischen Lager in Griechenland und in der damaligen Welt

Käthe Kollwitz ist in der deutschen und in der europäischen Kunst des 20. Jahrhunderts eine Ikone. Die deutsche Künstlerin, die eine eigene realistisch-morphoplastische Sprache entwickelte, schuf Hunderte von Grafiken, Zeichnungen und Skulpturen, mit denen sie zu den großen sozialen und politischen Themen ihrer Zeit in Deutschland und andernorts Stellung bezog. Auch wenn sie zeitlebens keiner Partei angehörte, wurde sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem breiten Spektrum deutscher demokratischer Kräfte hoch geschätzt. Nach dem Sturz des parlamentarischen Systems durch die NSDAP 1933 wurde sie vom Hitler-Regime in die Isolation gezwungen, aber sie hörte bis zu ihrem Tod am 22. April 1945 in Moritzburg bei Dresden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs nicht auf, schöpferisch weiterzuarbeiten.

Käthe Kollwitz erlebte nicht mehr die Teilung Deutschlands und die anschließende Gründung zweier deutscher Staaten im Jahr 1949. Diese Teilung, die sich nicht nur im politischen und wirtschaftlichen Bereich, sondern auch in der Kunst vollzog, rückte die beiden deutschen Staaten ins Zentrum des Kalten Krieges – eines Krieges, der zwischen zwei diametral entgegengesetzten ideologischen Lagern ausgetragen wurde: Auf der einen Seite stand, angeführt von den Vereinigten Staaten, der westlich-kapitalistische Block, wo in der Kunst die Abstraktion dominierte. Auf der anderen Seite stand, unter der Führung der Sowjetunion, der kommunistische Ostblock, wo bereits seit 1934 die Schdanow-Doktrin zum sozialistischen Realismus durchgesetzt worden war.1Der Text, den Andrei Alexandrowitsch Schdanow auf dem Ersten Kongress der sowjetischen Schriftsteller im August 1934 vortrug, wurde in griechischer Übersetzung zum ersten Mal in der Zeitschrift Neoi Protoporoi (Junge Avantgardisten; 09/1934) veröffentlicht; siehe auch die jüngste Wiederveröffentlichung der ersten Übertragung und die neue Übersetzung des Schdanow-Textes von Ada Dialla in der Zeitschrift Istoria tis Technis (Kunstgeschichte) (Schdanow, 2018, 166-177). Zum sozialistischen Realismus siehe (Kyriazopoulos, 2019; Baroutas, 2019). Zu den ideologischen und stilistischen Unterschieden der Skulptur im öffentlichen Raum in den beiden deutschen Staaten siehe (Teneketzis, 2020, 183-268).

Im gleichen Zeitraum herrschten in Griechenland strikter Nationalismus und Antikommunismus; die Verfolgung, Folterung und Verbannung linksgerichteter Bürger waren an der Tagesordnung. Im Bereich der bildenden Kunst dominierten drei ideologisch-stilistische Strömungen: Hellenozentrismus, sozialistischer Realismus und Abstraktion.2Zu diesen drei Tendenzen im Griechenland des Kalten Krieges siehe Matthiopoulos, 2008, 363-400.

In solch einem politischen und ideologischen Umfeld wurde die Epitheorisi Technis (1955-1967)3Zur Zeitschrift Epitheorisi Technis gibt es bereits mehrere Studien. Dies gilt insbesondere für die bildenden Künste. Vgl. Raftopoulos, 2006; Koufou, 1997; Hadjinikolaou, 1997; Matthiopoulos, 2008, 24-28. herausgegeben, die nicht nur die Positionen der Eniea Dimokratiki Aristera (EDA; Vereinigte Demokratische Linke) und der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) widerspiegelte, sondern auch von diesen Parteien finanziell unterstützt und ideologisch kontrolliert wurde (Hadjinikolaou, 1997, 180; Matthiopoulos, 2008, 24ff.).4Hier sei darauf hingewiesen, dass die EDA von 1951 bis 1967 die offizielle und ideologisch rechtmäßige Partei der griechischen Linken war. Die (illegale) KKE gab die ideologische Richtung aus dem Exil von Bukarest aus vor. Die internen Vorgänge in beiden Parteien waren im fraglichen Zeitraum zu komplex, um sie hier darzulegen. Wie Angelos Elefantis feststellt, stimmten „EDA-Anhänger und Kommunisten zu dieser Zeit ideologisch und politisch überein“ (Elefantis, 2002, 36). Näheres zu EDA, KKE und die Beziehungen zueinander vgl. Elefantis, 2002, 31-42.

Bemerkenswert ist, dass man auf den Seiten der Epitheorisi Technis beide ideologischen Strömungen innerhalb der griechischen Linken dieser Zeit verfolgen kann. Auf der einen Seite standen diejenigen, die sich den Vorgaben der Sowjetunion anschlossen, und auf der anderen Seite diejenigen, die sich von der Sowjetunion distanziert hatten und den kommunistischen Parteien Italiens und Frankreichs folgten (Hadjinikolaou, 1997, 180).5Zu den beiden ideologischen Strömungen innerhalb der griechischen Linken nach dem Bürgerkrieg vgl. Koufou, 1997.

Welche Kunstarten zeigte die griechische Zeitschrift in den zwölf Jahren ihres Bestehens? Wie Nikos Hadjinikolaou feststellt, stand die Epitheorisi Technis dem sowjetischen sozialistischen Realismus gleichgültig gegenüber. Figurative Kunst stellte sie in expressionistischer und an die Klassik angelehnte Form vor,6Hadjinikolaou erwähnt dabei Vaso Katraki, Tassos (Alevizos) und Orestis Kanellis. Es handelt sich um Künstler, die bei der Gestaltung der Titelseite dieser Zeitschrift federführend waren. Vaso Katraki gestaltete sechs, Tassos (Alevizos) fünf und Orestis Kanellis drei Titelblätter (Hadjinikolaou, 1997, 181, 185-188).präsentierte gelegentlich abstrakte Werke und förderte systematisch Picasso (Hadjinikolaou 1997, 181).

Welchen Platz nahm Kollwitz in einer Zeitschrift mit einer solchen ideologischen und ästhetischen Ausrichtung ein? Obwohl es übertrieben wäre, von einer systematischen Förderung der deutschen Künstlerin durch die Epitheorisi Technis zu sprechen, ist doch festzustellen, dass es hier zum ersten Mal in Griechenland einen theoretischen Diskurs über ihr Werk gab;7An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Werke von Kollwitz erstmals in der Zwischenkriegszeit in griechischen Zeitschriften wie Filiki Eteria, Protopori, Nei Protopori und Zeitungen wie Rizospastis veröffentlicht wurden, ohne sie jedoch theoretisch einzuordnen. ein Diskurs, der, wie wir weiter unten sehen werden, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges zwischen den beiden oben genannten ideologischen Lagern zu verstehen ist.8Die vorliegende Studie hätte ohne den Beitrag mehrerer Kolleginnen und Kollegen nicht realisiert werden können. Ich danke Lefteris Spyrou und Alexandros Teneketzis herzlich für die Diskussionen während meiner Recherche und für ihre bibliographischen Hinweise. Danken möchte ich auch Emilia Rofouzou für ihre Anmerkungen zu den griechisch-ostdeutschen kulturpolitischen Beziehungen und das vortreffliche bibliographische Material, das sie mir zur Verfügung gestellt hat. Außerdem möchte ich Kostas Christopoulos für unsere Diskussionen und seine Kommentare danken. Schließlich gilt mein herzlicher Dank Kostis Karpozilos (ASKI, Archiv für zeitgenössische Sozialgeschichte) und Dimitris Vanellis (Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Athen) sowie Elena Medzafou und Efi Agathonikou (Nationalgalerie-Alexandros Soutzos Museum) für ihre wertvolle Hilfe und die Unterstützungen, die sie mir während meiner Recherchen gewährten, sowie für die Erlaubnis, das entsprechende Archivmaterial zu veröffentlichen.

Käthe Kollwitz in der Kunstzeitschrift Epitheorisi Technis in den 1950er Jahren

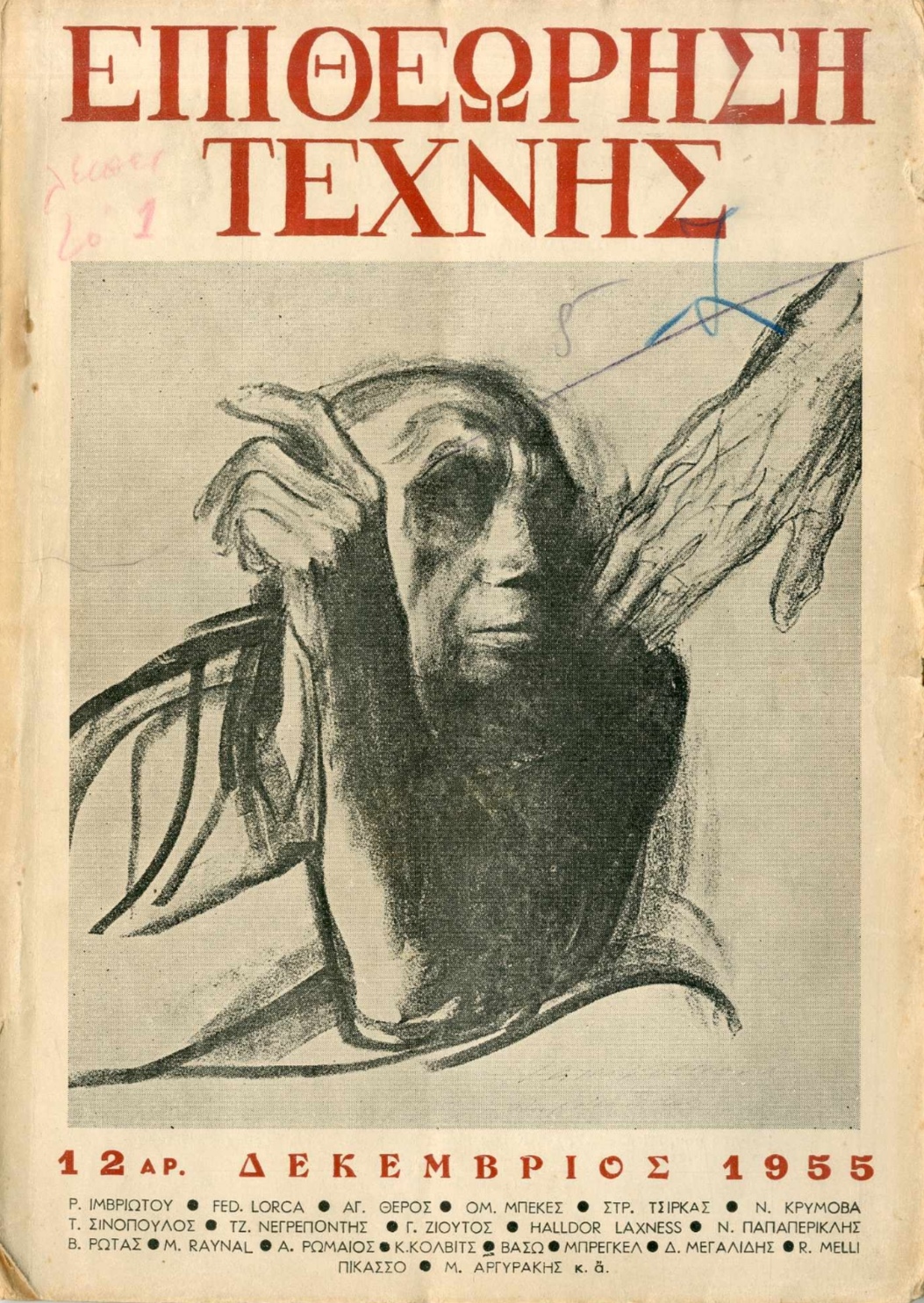

In der Epitheorisi Technis gab es genau zwei Hommagen an das Werk von Käthe Kollwitz: Die erste wurde 1955 anlässlich ihres 10., die zweite 1965 anlässlich ihres 20. Todestages veröffentlicht. Das Titelblatt der Ausgabe 12 (Abb. 1) von Dezember 1955 zierte das Werk Ruf des Todes aus der Folge Tod (1934/35), die aus acht Lithografien bestand. Diese Reihe hatte Kollwitz in den finsteren Zeiten des Nationalsozialismus geschaffen.9Ruf des Todes, Blatt 8der Folge Tod (Schmalenbach, 1965, S. 80; Kollwitz, 1999, Kat.Nr. 157, S. 314-315). In dieser Ausgabe wurde eine Hommage an Kollwitz in der nächsten Ausgabe als „Pflicht“ der Zeitschrift anlässlich ihres zehnten Todestages angekündigt (Unbekannt, 1955, 506).

In Heft 13 erschien der Artikel des Arztes und Kunstkritikers Jannis Maroudis (1904-1975),10Maroudis war selbst Kunstmaler. So schuf er beispielsweise Chtistes (Die Maurer), die 1931 in der Zeitschrift Protoporoi veröffentlicht wurden (Baroutas, 2006, 236, Abb. 51), während Werke wie z.B. O Oikodomos (Der Bauarbeiter; 1927) auch in seinem Buch Grammata stin aderfi tou (Briefe an seine Schwester) veröffentlicht wurden (Maroudis, 1988, 21). Außerdem kritisierte er 1947 auf den Seiten der KKE-Zeitung Rizospastis den „Parisianismus“ und verteidigte den Realismus als Kunstrichtung (Matthiopoulos, 2015, 154). geschrieben unter dem Pseudonym S. Kallerjis (Matthiopoulos, 2008, 33) „Käthe Kollwitz. Zehn Jahre nach ihrem Tod (1945-1955)“ (Maroudis, 1955, 84-95).11Bemerkenswert ist auch, dass Maroudis zwanzig Jahre zuvor in einem seiner Briefe (8. Juni 1946) an seine Schwester, die Künstlerin Anna Kindyni (1914-2003), die sich zu dieser Zeit in Paris aufhielt, Kollwitz als „eine seiner Jugendschwärmereien“ bezeichnete (Maroudis, 1988, 18). Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sowohl in den Gemälden von Maroudis als auch in denen seiner Schwester Kindyni eine ästhetische und ideologische Verwandtschaft zu dem Werk der deutschen Grafikerin erkennbar ist. Maroudis stellte in seinem Rückblick unter anderem fest, dass das Gesamtwerk der deutschen Grafikerin „von einem tiefgreifenden Realismus“ (ebd., 87) geprägt sei, der im Gegensatz zum „Antirealismus“ der vorherrschenden künstlerischen Strömungen des späten 19. Jahrhunderts stand (ebd., 85). Gleichzeitig, so der griechische Kunstkritiker, habe Kollwitz es geschafft,

sich nicht im Ich gegen die Gruppe zu verankern und nicht jenen subjektiven und objektiven Verzerrungen zu erliegen, mit denen sich in Deutschland Ende des [19.] Jahrhunderts ein egozentrischer Expressionismus abzuzeichnen begann (ebd., 85).

Dieser Feststellung zufolge lehnte Maroudis (ebd., 88) die Gemälde des französischen Malers Jean-François Millet ab, die er im Vergleich zu den Werken von Kollwitz als „fade“ bezeichnete. Gleichzeitig verherrlichte er, in völliger ideologischer Übereinstimmung mit seinen sowjetischen Kollegen, die russische akademische Malerei des 19. Jahrhunderts und insbesondere die von Ilja Repin, indem er eine Parallele zwischen Kollwitz΄ Die Gefangenen (1908) aus der Reihe Der Bauernkrieg12Die Gefangenen, Blatt 7 der Folge Bauernkrieg (Schmalenbach, 1965, S. 32; Kollwitz, 1999, Kat.Nr. 52, S. 138-139). und dem „Meisterwerk“ des russischen Malers Die Wolgatreidler (1870-1873) zog.13Die Wolgatreidler, Öl auf Leinwand, Russisches Museum, St. Petersburg, Russland. Dazu bezeichnete er Edvard Munch, Emil Nolde und Wassily Kandinsky als Formalisten, die „die deutsche und damit die europäische Kunst deformiert oder in die völlige Abstraktion getrieben haben“ (ebd. 94). Kasimir Malewitsch und dem Suprematismus warf er vor, „die große russische realistische Tradition“ von Repin, Piet Mondrian und seinem Neo-Plastizismus, Paul Cezanne, den Kubismus, den Dadaismus und den Surrealismus unterbrochen zu haben (ebd.). Zum Abschluss seiner Lobpreisung der deutschen Künstlerin und der gleichzeitig vorgetragenen Polemik gegen die moderne Kunst fügte Maroudis hinzu, dass

In einer Zeit, in der die menschliche Form und die menschliche Seele in dieser Kunst ihre Bedeutung verloren haben und in eine geometrische Form verwandelt oder barbarisch deformiert wurden, verlor Kollwitz die proletarischen Massen und all die einfachen Leute nicht aus den Augen, die solch unmenschlichen Existenzbedingungen ausgesetzt waren(ebd., 94).

Wie aus dem oben Gesagten ersichtlich wird, war Maroudis ein „Schdanow-Anhänger par excellence“ (Matthiopoulos, 2008, 33), d.h. ein Verfechter des sozialistischen Realismus. Im Lichte der offiziellen (d.h. sowjetischen) marxistischen Ästhetik, die man nicht nur bei sowjetischen, sondern auch bei ostdeutschen Kunstkritikern und Kunsthistorikern jener Zeit antrifft, lehnte er die europäischen historischen Avantgarden allesamt ab, indem er den „Realismus“ von Kollwitz als Gegenpol zum „egozentrischen“, „deformierenden“, „unmenschlichen und gewalttätigen“ deutschen Expressionismus darstellte (Maroudis, 1955, 92), wobei er nicht in der Lage war, das soziale Ziel der deutschen Expressionisten und anderer europäischer Künstler der historischen Avantgarden zu verstehen.

In den 1960er Jahren rückte, wie wir in der Folge sehen werden, eine Reihe von Kunstereignissen das Werk von Kollwitz im Rahmen der trilateralen griechisch-deutsch-deutschen Beziehungen14Zum deutsch-deutschen Wettstreit in Griechenland in diesem Zeitraum vgl. Stergiou, 2018, 371-377; Fleischer, 2012. wieder in die Wahrnehmung der griechischen Öffentlichkeit, diesmal mit größerer Intensität und Häufigkeit: Es fanden drei deutsche Kunstausstellungen statt und eine zweite Hommage an Kollwitz und ihr Werk in der Epitheorisi Technis.

Wie Areti Adamopoulou in ihrem Buch über internationale Kunstausstellungen in Athen in den 1950er und 1960er Jahren zu Recht feststellt, „bilden Ausstellungen einen Bereich, in dem der Kalte Krieg des Kulturwettbewerbs zwischen Staaten, politischen Bündnissen und ideologischen Systemen umgesetzt wurde“ (Adamopoulou, 2019, 16).15Zur Wechselwirkung zwischen Kunstausstellungen und Politik in den 1950er und 1960er Jahren in Westeuropa vgl. Adamopoulou, 2019, 23-84. Tatsächlich sollten die drei Ausstellungen im Lichte der griechisch-deutsch-deutschen Verflechtungen betrachtet werden, da in den ersteren Aspekte des Konflikts des Kalten Krieges zwischen den beiden deutschen Nachkriegsstaaten in Bezug auf die Vereinnahmung der deutschen Kunst im Allgemeinen – und insbesondere die von Käthe Kollwitz, um die es hier geht – zu finden sind.

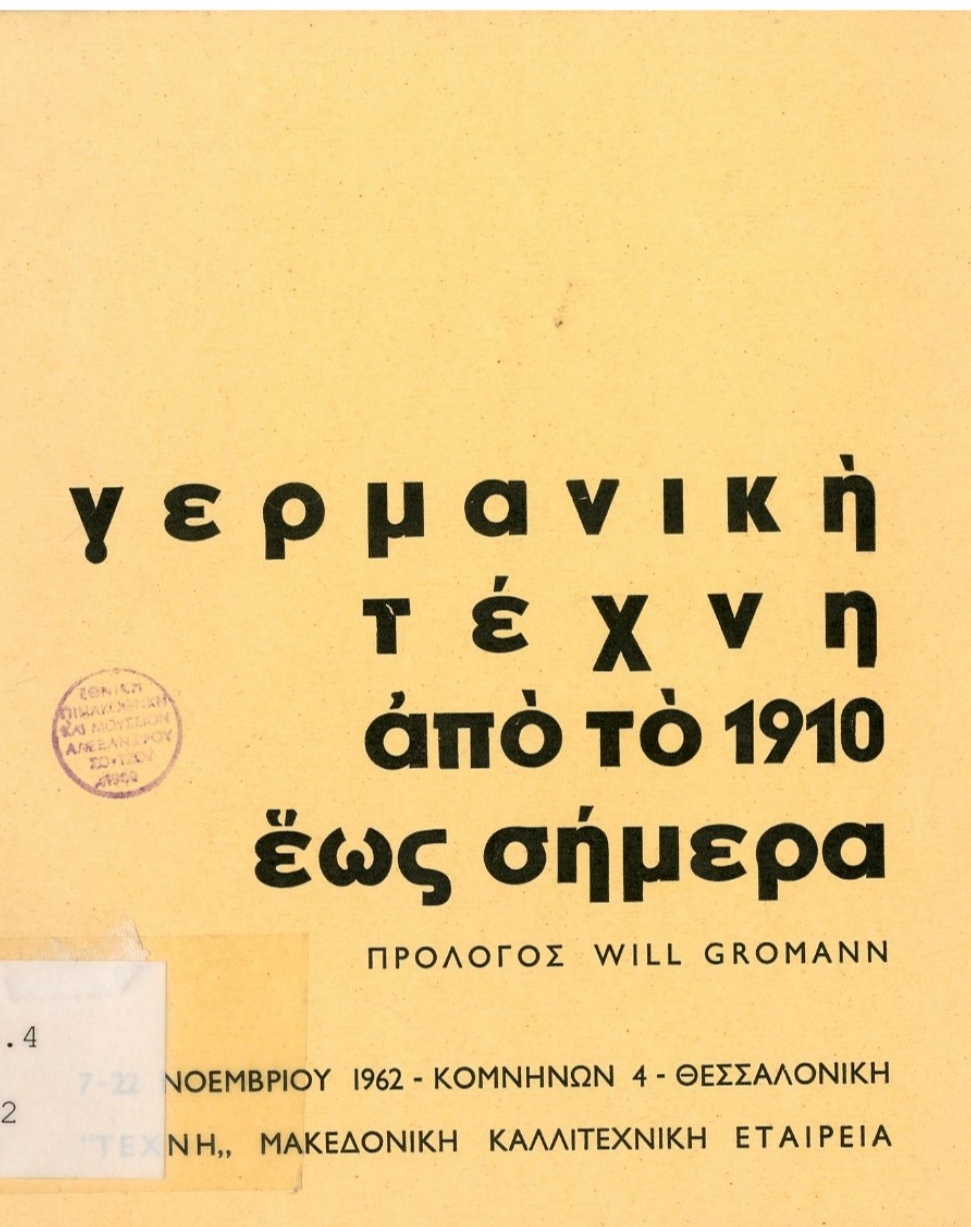

Die Ausstellung Deutsche Kunst 1910 bis heute in den Räumen der Makedonischen Kunstgesellschaft (1962)

Vom 7. bis zum 22. November 1962 wurde in den Räumen der Makedonischen Kunstgesellschaft Techni in Thessaloniki die Ausstellung Deutsche Kunst von 1910 bis heute präsentiert (Abb. 2).16Der Verein Techni wurde 1951 in Thessaloniki gegründet und übernahm Initiativen zur kulturellen Entwicklung der Stadt. Im Jahr 1962, in dem die Ausstellung Deutsche Kunst von 1910 bis heute stattfand, zählte der Verein 2.500 Mitglieder aus der literarischen und künstlerischen Szene der nordgriechischen Großstadt. Zum Verein Techni vgl. Adamopoulou, 2019, 77; Skaltsa, 1988, 144-145. Die Durchführung fand, wie im Katalog betont wird, „mit der Unterstützung und Kooperation von Herrn J. K. Erlewein, Konsul der Bundesrepublik Deutschland“ (Deutsche Kunst, 1962) statt – eine „Kooperation“, die die offiziellen diplomatischen Beziehungen und bilateralen Kulturabkommen zwischen Griechenland und Westdeutschland besiegelte.17Griechenland schloss 1956 offizielle Bildungsabkommen mit der BRD ab (Adamopoulou, 2019, 158).

Hauptziel der Ausstellung war die Förderung der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts in Griechenland. Aber welche Art von Kunst präsentierte die Bundesrepublik Deutschland (BRD) damals in Griechenland? Der Großteil der Werke, die in Thessaloniki und einige Wochen später in den Ausstellungshallen des Athener neoklassizistischen Gebäudes Zappeion präsentiert wurden, stammte aus der Sammlung der deutschen Malerin Hanna Bekker vom Rath (1893-1983) – eine Zusammenstellung von Werken deutscher Expressionisten. Im Ausstellungskatalog stellte Will Grohmann (1887-1968), Kunsthistoriker und bedeutender Unterstützer der modernen Kunst sowie der Abstraktion in der Nachkriegszeit, fest, dass diese Werke „die mächtigste Phalanx der deutschen Kunst des [20.] Jahrhunderts“ seien (Grohmann, 1962). So hatten die Besucher der Ausstellung die Möglichkeit, unter anderem Werke von ikonischen deutschen Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu sehen, wie z. B. Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Franz Marc und August Macke.

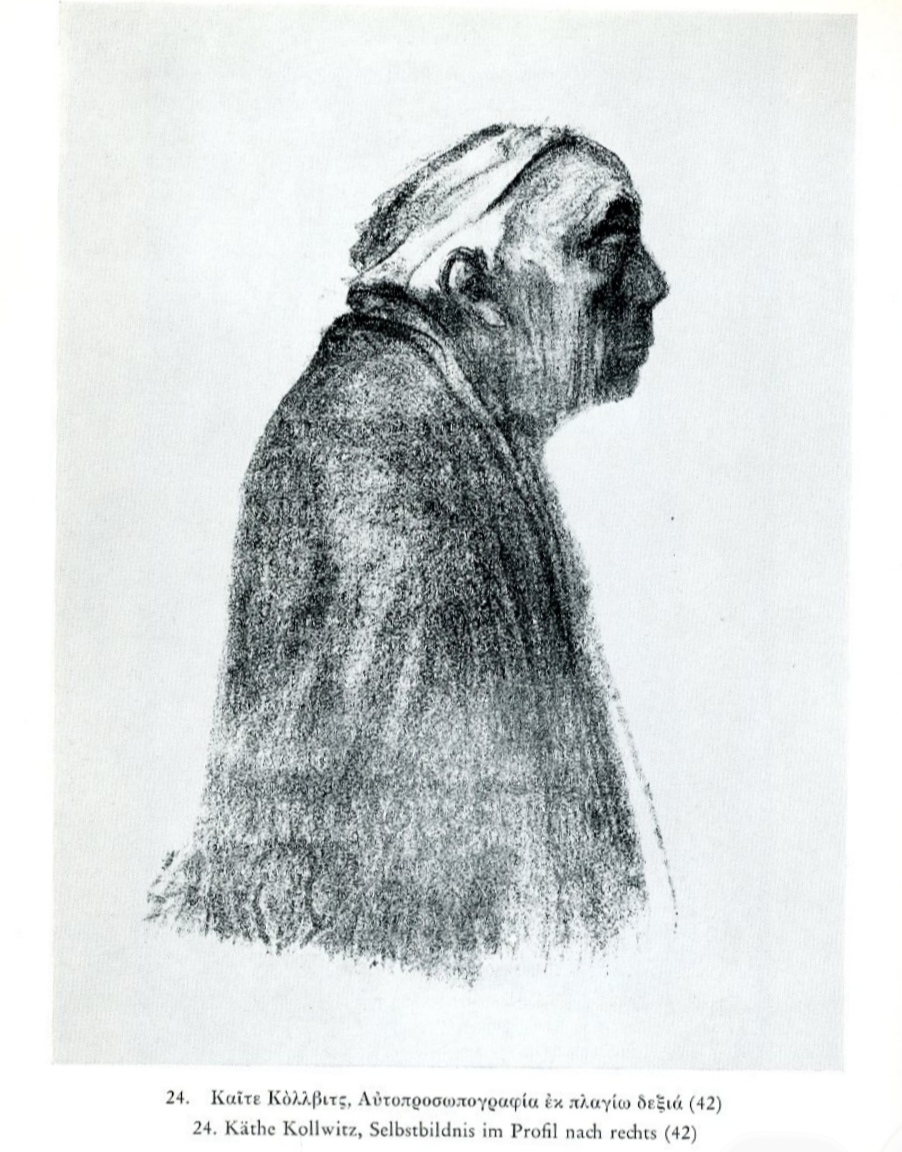

Beim Durchblättern des Katalogs und der Lektüre von Grohmanns Text stelle ich jedoch fest, worauf Adamopoulou (2019, 39) hinweist – und was sich in den meisten europäischen Darstellungen der historischen Avantgarden der Nachkriegszeit findet: Der deutsche Expressionismus wird (auch) hier rein formal interpretiert, losgelöst von seinem historischen und politischen Kontext, „von seinem politischen Inhalt entkoppelt“, da die sozialen Ziele und sozialistischen Ideen der deutschen Expressionisten völlig verschwiegen werden. Das Gleiche gilt für das Bauhaus. Charakteristisch ist Grohmanns Hinweis im Katalog, dass sich Kandinsky und Klee „1921 am Bauhaus in Weimar, einer modernen, auf die Zusammenführung von Architektur und Handwerk basierenden Kunstschule, erneut trafen“ (Grohmann, 1962), ohne jeden weiteren Hinweis auf die sozialen Ziele der von Walter Gropius geleiteten Schule zu geben. In dieser Ausstellung waren auch andere deutsche Künstler wie Max Beckmann und Käthe Kollwitz zu sehen. Zitat: „Sie unterscheiden sich von anderen Expressionisten, aber sie verwenden oft die Mittel des Expressionismus, um die Gesellschaft ihrer Zeit zu kritisieren“ (ebd.). Dem (westdeutschen) Narrativ der Ausstellung zufolge ist Kollwitz Teil des deutschen Expressionismus oder, besser gesagt, stand sie an dessen Rand. Wie im Katalog zu lesen ist, handelte es sich bei den drei in der Ausstellung gezeigten Werken der Künstlerin um zwei undatierte Zeichnungen mit den Titeln Frau mit Kopftuch und Mutter mit Kind18Da der Ausstellungskatalog keine näheren Angaben enthält, ist es schwierig, die beiden undatierten Zeichnungen näher zu bestimmen. Ich habe zwei Drucke von Kollwitz identifiziert: Mutter mit Kind, eine Radierung aus dem Jahr 1910 (Schmalenbach, 1965, S. 42) sowie Mutter mit Kind, eine Lithographie aus dem Jahr 1916 (Schmalenbach, 1965, S. 43). Nicht identifizieren konnte ich jedoch die gleichnamige Zeichnung, die in Thessaloniki ausgestellt wurde, und die mit den beiden vorgenannten Werken in Verbindung steht. sowie eine Lithografie mit dem letzten Selbstporträt der Künstlerin aus dem Jahr 1938.19Selbstbildnis im Profil nach rechts (Zigrosser, 1969, Nr. 66, S. 61· Kollwitz, 1999, Kat. Nr. 159, S. 318-319). Ihr Selbstporträt, das auch im Ausstellungskatalog veröffentlicht wurde (Abb. 3), ist jedoch alles andere als expressionistisch zu bezeichnen. Die Auswahl der drei in der Ausstellung gezeigten Werke begünstigte, meines Erachtens, eine unpolitische Interpretation des Werks von Kollwitz durch die westdeutschen Kunsthistoriker.

Die Kollwitz-Retrospektive in der Kunstgalerie Zygos (1965)

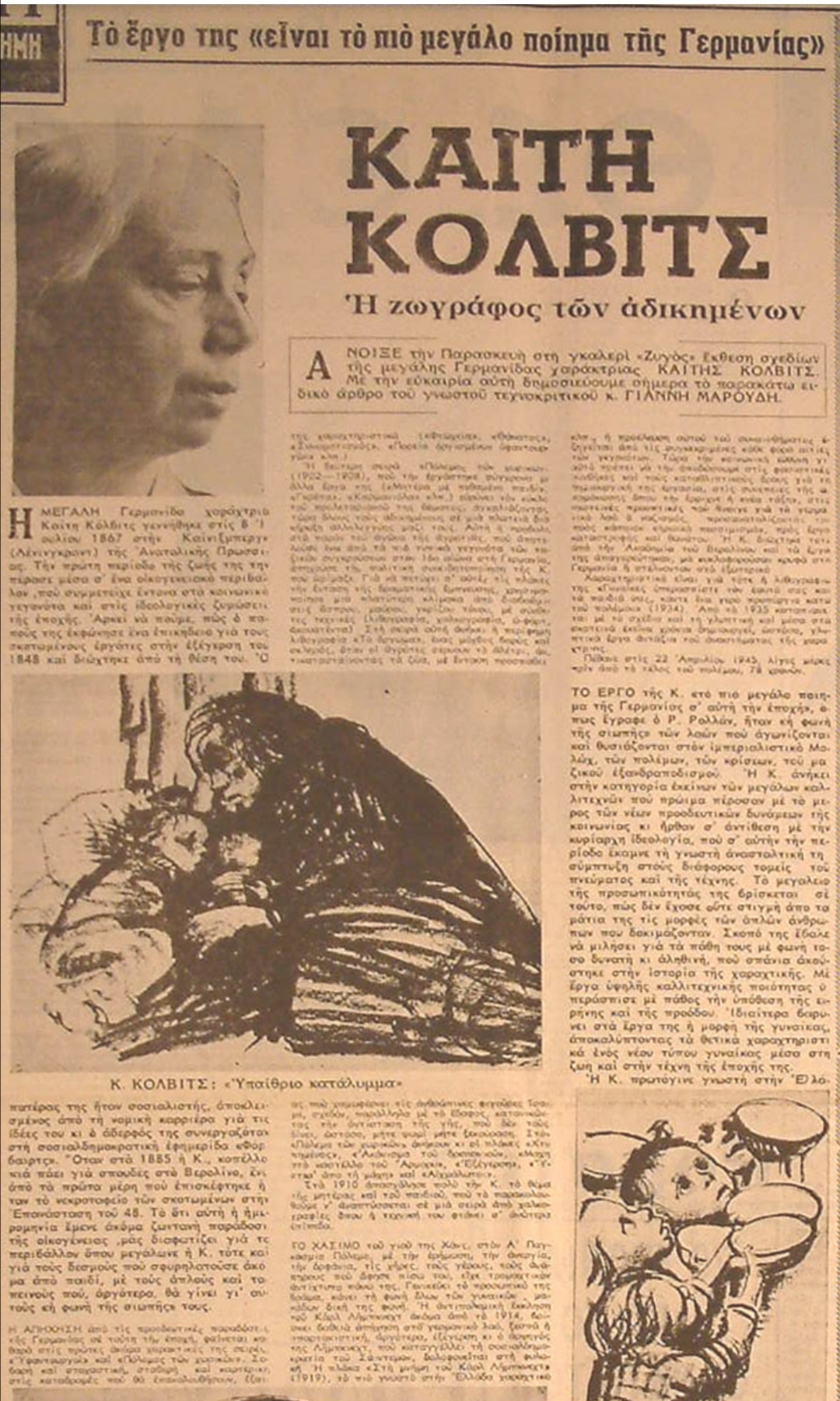

Drei Jahre später fand in Griechenland die erste Kollwitz-Retrospektive statt.201985 fand in der griechischen Nationalgalerie (Alexandros Soutzos Museum) im Rahmen der Veranstaltungen zu „Athen – Kulturhauptstadt 1985“ die zweite Kollwitz-Retrospektive statt. Im Januar 1965 wurden anlässlich ihres 20. Todestages insgesamt 64 ihrer Grafiken in der Athener Galerie Zygos ausgestellt.21Die Galerie Zygos befand sich an der Kreuzung der Straßen Panepistimiou und Voukourestiou (Skaltsa, 1989, 94-95). Es war eine Ausstellung, die, wie Maroudis auf den Seiten der Avji, der Tageszeitung der KKE, bemerkte, „durch die ausgezeichnete Geste der DDR ermöglicht werden konnte“ (Maroudis, 10.01.1965) (Abb. 4). Wie in der griechischen Presse zu lesen war, hatte diese Ausstellung bereits im Jahr zuvor mit großem Erfolg in Wien stattgefunden (I Avji, 06.01.1965; To Vima, 06.01.1965). Die Ausstellung der Kollwitz-Grafiken in Griechenland war in der DDR bereits seit 1963 geplant, wurde aber erst zwei Jahre später realisiert – unter der Schirmherrschaft der Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, unter Mitwirkung der griechischen Werbeagentur Atom und der Handelsdelegation der DDR in Griechenland.22Die griechische Werbeagentur Atom war ein wichtiger Partner der DDR in Griechenland mit dem vorgegebenen Ziel, die griechisch-ostdeutschen Beziehungen zu fördern und zu vertiefen (Rofouzou, 2010, 252-253).

Zu erwähnen ist, dass die Ausstellung von vier griechischen Künstlern, Mitarbeitern der Epitheorisi Technis, organisiert wurde. In ihren Werken sind ästhetische und ideologische Konvergenzen mit denen von Kollwitz erkennbar. So übernahmen Vasso Katraki, Tassos (Alevizos), Orestis Kanellis und Alekos Kontopoulos „nicht nur die Organisation der Ausstellung, sondern auch die korrekte Präsentation ihrer Arbeit und ihrer Persönlichkeit“ (Kotzamanis, 15.01.1965). Aus einschlägigen Artikeln (Maroudis), 10.01.1965; G. M., 16.01.1965; Konstantopoulos, 20.01.1965) können wir auch einiges über die Grafiken erfahren, die in der Ausstellung präsentiert wurden. In Zygos wurden unter anderem auch Grafiken ausgestellt, in denen Kollwitz die Nöte der unteren sozialen Schichten im Berlin der Zwischenkriegszeit anprangert, wie zum Beispiel Unsere Kinder hungern! (1924)23Es handelt sich um eine Abwandlung ihres bekannten Werkes Deutschlands Kinder hungern! (Kollwitz, 1999, Kat.Nr. 189, S. 402-403). und Städtisches Obdach (1926).24Vgl. Kollwitz, 1999, Kat.Nr. 137, S. 284-285. Im Gegensatz zu der eher unpolitischen Präsentation ihres Werkes in der westdeutschen Ausstellung Deutsche Kunst von 1962, betonte die ostdeutsche Retrospektive in Zygos den politischen Inhalt der Werke und den Realismus als Kunstrichtung.

Die Ausstellung wurde in Ostberlin als Erfolg gewertet (Rofouzou, 2010, 253), sodass weitere Ausstellungen dieser Art in Thessaloniki und andernorts angedacht wurden – ein Vorsatz, der aus unbekannten Gründen nicht verwirklicht wurde.

Bei der Ausstellungseröffnung am 8. Januar 1965 las Jannis Imvriotis (1898-1979),25Zu Imvriotis, seinem politischen und literarischen Werk vgl. Zorbalas, 1981. Philosophieprofessor an der Aristoteles-Universität Thessaloniki und wichtiges Mitglied der Linken, einen Text über Kollwitz vor. Zehn Tage nach der Ausstellungseröffnung hielt dann der Maler Alekos Kontopoulos im Athener Theater Diana einen Vortrag über Kollwitz und ihr Werk (To Vima, 06.01.1965; I Allaji, 20.01.1965). Sowohl der Text als auch der Vortrag wurden im Januar 1965 in der Epitheorisi Technis veröffentlicht.

Käthe Kollwitz in der Kunstzeitschrift Epitheorisi Technis (Επιθεώρηση Τέχνης/Kunstrundschau) in den 1960er Jahren

In seinem Artikel „Käthe Kollwitz. Die immerwährende Relevanz ihres Werks“, unterstrich Imvriotis, der der Sowjetunion nahestand und daher ein Anhänger des sozialistischen Realismus war – und eine offen kritische Haltung gegenüber der Dominanz der Abstraktion im Westen während des Kalten Krieges einnahm –, die Bedeutung des Realismus als Stilrichtung im Werk von Kollwitz. Gleichzeitig stellt er fest, dass „der Realismus als künstlerische Richtung sich nicht überall durchsetzt und vor allem in der westlichen Welt als überholt gilt“ (Imvriotis, 1965, 105).26Imvriotis hatte in seinen früheren Schriften scharfe Kritik an den historischen Avantgarden geübt und sie als „krankhafte Kunstrichtungen“ bezeichnet (Imvriotis, 1981, 184; Erstveröffentlichung: „Epistimi, Techni kai Mageia“ [„Wissenschaft, Kunst und Magie“], Epitheorisi Technis, Heft 3, 04/1955; Koufou 1997, 104).

Gleichzeitig verwies er auch auf die Errungenschaften der DDR, an denen Kollwitz nicht mehr teilhaben konnte:

Sie hat den Frieden nicht mehr erlebt und auch nicht den aufkeimenden neuen Humanismus, der sich in großen Teilen ihres Landes und anderswo auszubreiten begann. Aber ihr Werk lebt weiter. Ihre Stimme ist keineswegs verstummt und ihre geistige Präsenz wird in ganz Ostdeutschland, das gerade den fünfzehnten Jahrestag seiner Gründung gefeiert hat, wie auch in der gesamten sozialistischen Welt bejubelt (ebd., 107).

Imvriotis‘ Worte fassen seine ideologische Verbundenheit mit Ostdeutschland aussagekräftig zusammen. Anders gesagt stufte Imvriotis Kollwitz als bedeutenden Teil des ostdeutschen Kulturerbes ein. In die entgegengesetzte Richtung gedacht: Nach Ansicht des griechischen Professors würdigte die DDR die geistige Präsenz von Kollwitz, indem sie als Staat ihr Werk auch posthum lebendig hielt. Die Identifikation von Imvriotis mit der DDR ist mehr als offensichtlich. Der Schriftsteller Alexander Abusch merkte anlässlich des 100. Geburtstages der Künstlerin im Jahr 1967 an: „Wenn Käthe Kollwitz heute noch hier in der Deutschen Demokratischen Republik lebte – wo anders als unter uns wäre ihr Platz? – so würde sie tiefbewegt sein von der echten Pflege ihres Werkes bei uns“ (Abusch, 1967, 1048).27Alexander Abusch (1902-1982) war KPD-Mitglied seit Gründung der Partei (1918) und Chefredakteur der kommunistischen Zeitung Die Rote Fahne (1930-32 und 1935-39). In der DDR war er erst Abteilungsleiter und dann Vizepräsident des Kulturbundes (1946-50), ab 1956 Mitglied des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) und Leiter des Ministeriums für Kultur (1958-61).

In derselben Ausgabe der Epitheorisi Technis wurde auch der lange Artikel „Realismus und das Werk von Kollwitz“ von Alekos Kontopoulos veröffentlicht, der, wie bereits erwähnt, der Vortrag war, den der griechische Maler anlässlich der Kollwitz-Ausstellung in Athen halten sollte. Hier huldigte Kontopoulos der deutschen Künstlerin und lieferte damit gleichzeitig ein Manifest seines eigenen künstlerischen Weltbilds in der Nachkriegszeit.

Kontopoulos hatte aktiv am Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht teilgenommen und schuf als Künstler der EAM (Nationale Befreiungsfront) realistische Werke mit ausgeprägtem sozialem Inhalt. Nach dem Ende der deutschen Okkupation ging er vom Realismus zur Abstraktion über, ohne jedoch seine linken Überzeugungen aufzugeben.28Zu diesem Wandel von Kontopoulos (Teneketzis, 2022). Dieser Wandel zeigte sich zum ersten Mal im Manifest der Akraion (Extreme/Extremisten; 1949)29Das Manifest der Akraion (Extreme, Extremisten) wurde in unserer Zeitschrift O Aionas mas (Unser Jahrhundert) im November 1949 (349-350) veröffentlicht und 1992 im Katalog Metamorfoseis tou Monternou (Metamorphosen des Modernen; Kontopoulos, 1992, 345) neu aufgelegt. und kurz darauf in seinem Buch I simerini zografiki (Die heutige Malerei; 1951).30Das Buch ist in digitaler Form auf der Website des Kontopoulos-Museums zugänglich: https://bit.ly/3IPa4Xa [26.05.21]. In diesem Buch stellt Kontopoulos unter anderem fest:

In der gegenwärtigen Zeit kann das naturalistische, figurative Kunstwerk die dekorative Einrichtung eines Interieurs ergänzen, in dem der heutige Mensch die praktischen Bedürfnisse seines Alltags befriedigt; aber es ist klar, dass wir uns in diesem Falle nicht im Gebiet der Kunst befinden (Kontopoulos, 1951, 24).

Diese klare Ablehnung der gegenständlichen Malerei erinnert an die Worte Picassos, der in einem Interview im März 1948 erklärte, „die Malerei sollte nicht zur Dekoration von Wohnungen geschaffen werden“.31Matthiopoulos, 2015, 138. Dies ist ein Auszug aus einem Interview, das Picasso Simone Terry gegeben hat. Es trägt den Titel „Picasso n’est pas officier de l’armée française“ („Picasso ist kein Offizier der französischen Armee“) in der Zeitschrift Lettres françaises, Bd. 48. 24. März 1945, S. 5. Das Interview wurde neu veröffentlicht in einem Buch von Mario de Micheli (Hrsg.), The Writings of Picasso, übers. Irini Zervou, Athen, o.J. [1979], S. 86. (Matthiopoulos, 2015, 138, Nr. 8). Darüber hinaus schrieb Kontopoulos einen Artikel über Picasso in einem dem Künstler gewidmeten Sonderheft der Epitheorisi Technis (Januar 1962, Heft 82, S. 44-48). Kontopoulos΄ Identifikation mit Picasso war sicher kein Zufall. Da er vom „kulturellen und künstlerischen Parisianismus“ (Matthiopoulos, 2015, 136) beeinflusst war, lehnte er nach der Befreiung Griechenlands [1944] die figurative Malerei ab, übte scharfe Kritik am sozialistischen Realismus und übernahm die Abstraktion als Stilrichtung. Gleichzeitig plädierte er für die Kunstautonomie im Gegensatz zu dem politischen Engagement, das die Doktrin Schdanow vorschrieb.

Folglich hatte sich Kontopoulos zum Zeitpunkt seines Vortrags über Kollwitz gänzlich der Abstraktion verschrieben. In seinen Ausführungen zu ihr stellte der griechische Maler fest, dass der Auftrag der Kunst, die dingliche Welt darzustellen, ihren Anfang in der Renaissance hatte und im 20. Jahrhundert mit Rodin in der Bildhauerei und Kollwitz in der Druckgrafik und Zeichnung abgeschlossen worden sei (Kontopoulos, 1965, 110). Mit anderen Worten war für Kontopoulos die lange Tradition der Kunst als Darstellung der Welt abgeschlossen und Kollwitz bilde dabei deren Endpunkt:

Kollwitz macht den äußersten Punkt aus, sie ist der letzte Spross einer saftigen Wiese, die wunderbare Früchte getragen hat. Der Abschluss, der Endpunkt dieser Epoche, hat das Privileg, voller edler Gefühle der Solidarität mit den Zukurzgekommenen und Armen unserer Gesellschaft zu sein (ebd.).

Wir sehen, wie Kontopoulos in einer Zeit, in der seine eigene Malerei extrem abstrakt ist, den Realismus der Kollwitz in den höchsten Tönen lobt und damit auch den eigenen Zwischenkriegsrealismus rechtfertigt.

Danach griff Kontopoulos in seiner Untersuchung zu Kollwitz den sozialistischen Realismus an, ohne ihn jedoch zu benennen: „In ihrem Werk gibt es keine einseitigen Bilder, keine unverhohlene Propaganda, die das Kunstwerk der fruchtbaren Essenz einer Generalübersicht beraubt hat (natürlich mit Ausnahme einiger zu Propagandazwecken entstandenen Werke)“ (ebd.,111).32Dies war nicht das erste Mal, dass Kontopoulos den sozialistischen Realismus anging. Einige Jahre zuvor (1957) hatte er in einem Brief Jorgos Petris selbst und auch die Epitheorisi Technis des „Schdanowismus“ bezichtigt und Schdanows Artikel in der Prawda vom September 1946 als „niederträchtige und deprimierende Predigt“ bezeichnet (Matthiopoulos, 2008, 40-41). Zu Schdanows „Predigt“ und dem Angriff gegen die Dichterin Anna Achmatowa vgl. Schdanow, 2007.

Gleichzeitig distanzierte sich Kontopoulos aber auch von der amerikanischen Version der Abstraktion, indem er die „absolute und metaphysische Freiheit des Künstlers“ anprangert, die, wie er anmerkt, „von den theoretischen Vertretern jener Gesellschaft, die sich des Liberalismus rühmt, mit einer gewissen Unverschämtheit beworben wird“ (ebd., 113).

Aber wie ist zu erklären, dass die DDR eine posthume Kollwitz-Ausstellung in Griechenland organisierte? Wie Emilia Rofouzou feststellt, war die DDR bestrebt, vor ihrer diplomatischen Anerkennung mittels einer Reihe von kulturellen Aktivitäten und Ausstellungen deutscher Kunst in westeuropäischen Ländern sich als legitime Erbin, aber auch als Hüterin der positiven Seiten der deutschen Kultur und der Kunstgeschichte zu präsentieren (Rofouzou, 2010, 383-384). Genauer gesagt war die DDR bestrebt, eine deutsche sozialistische Nationalkultur zu entwickeln, und im Einklang mit Lenins Theorie von der Existenz zweier Kulturen in jeder Klassengesellschaft wurde natürlich nur das Positive (oder das, was sie als positiv und „fortschrittlich“ erachtete) in der deutschen Geschichte, der deutschen Kunstgeschichte und Literatur wahrgenommen. Diese Kultur konstituierte sich im Lichte des ostdeutschen sozialistischen Realismus, der in der DDR zur offiziellen Kunstdoktrin wurde – genauso, wie zur gleichen Zeit in der Sowjetunion. So wurden bestimmte deutsche Künstler vom 16. bis zum 20. Jahrhundert als „Realisten“ wahrgenommen, wie Albrecht Dürer, Lucas Cranach d. Ä., Caspar David Friedrich und andere.

Welche Position nahm Kollwitz in diesem Narrativ ein? Sie wurde nicht nur in das Pantheon der ostdeutschen sozialistischen Kultur aufgenommen, sondern stand dort ganz oben. Anders ausgedrückt wurde sie von den ostdeutschen Kunsthistorikern als Vorläuferin des ostdeutschen sozialistischen Realismus betrachtet,33So hat der Kunsthistoriker und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin Peter Feist in der Zeitschrift Einheit, Parteiorgan der SED, einen Artikel unter dem Titel „Käthe Kollwitz – eine große sozialistische Realistin“ veröffentlicht (Feist, 1967). so wie der russische Maler des 19. Jahrhunderts Ilja Repin laut den sowjetischen Kunsthistorikern Vorläufer des sowjetischen sozialistischen Realismus war.34Zum sowjetischen sozialistischen Realismus vgl. Baroutas, 2006, 15-22. Matthiopoulos meint treffend: Eine solche „überhistorische Verwendung des Begriffs Realismus“ widerspreche der eigentlichen Dialektik des marxistischen Denkens (Matthiopoulos, 1990, 104). Wenige Monate nach der Zygos-Ausstellung wurde die Freundschaftsgesellschaft Griechenland-DDR (Syndesmos Filias Elladas-LDG) gegründet (28. Mai 1965), um die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu fördern.35Zu den Zielen der Freundschaftsgesellschaft im Detail vgl. Rofouzou, 2010, 261-272. Zum ersten Präsidenten des Vereins wurde Jannis Imvriotis gewählt, dem Präsidium gehörten unter anderem Vaso Katraki und Tassos (Alevizos) an. Schatzmeister Arjyris Vakis kam von der Werbeagentur Atom (Rofouzou, 2010, 263-264). In einer Zeit, in der es keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen Griechenland und Ostdeutschland gab, war es den griechischen Hauptakteuren der Athener Kollwitz-Ausstellung ein Anliegen, zur Stärkung der griechisch-ostdeutschen Kulturbeziehungen beizutragen.36Die Freundschaftsgesellschaft Griechenland-DDR wurde zu einer Zeit gegründet, in der bereits ähnliche Gesellschaften mit China, aber auch mit westlichen Ländern wie den USA und Westdeutschland existierten (Rofouzou, 2010, 262). Die Freundschaftsgesellschaft Griechenland-DDR könnte nach dem Vorbild der Griechisch-Sowjetischen Gesellschaft gegründet worden sein. Diese wurde in Griechenland zu Beginn des Kalten Krieges im August 1945 ins Leben gerufen. Ihre Mitglieder waren namhafte linksgerichtete griechische Künstler und Intellektuelle. Ziel der Griechisch-Sowjetischen Gesellschaft war es, die Kulturpolitik der Sowjetunion und damit die kommunistische Ideologie in Griechenland durch eine Reihe von kulturellen Aktivitäten zu fördern (Matthiopoulos 2015, 143).

In diesem Zusammenhang ist auch die Einladung der DDR an die vier griechischen Künstler zu verstehen, die die Kollwitz-Ausstellung in Athen kuratierten. Im September desselben Jahres lud die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die Kuratoren Katraki, Tassos, Kanellis und Kontopoulos ein,37Man kann sich nur ausmalen, wie peinlich die Ansprache von Kontopoulos für die ostdeutsche Delegation gewesen sein muss, in der er den militant sozialistischen Realismus vehement angriff. Berlin, Leipzig und andere Kunstzentren des Landes zu besuchen, und Kontakte zu ostdeutschen Künstlern und Museen zu knüpfen. Ziel war es, womöglich eine Reihe von „Gruppen- und Einzelausstellungen im Geiste der deutsch-griechischen Zusammenarbeit“ zu realisieren (Ta Nea, 14.09.1965).38Es handelt sich um die Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland. Mehr zu dieser Gesellschaft vgl. Rofouzou, 2010, 132-133.

Die Ausstellung Deutsche Grafik des Expressionismus in den Räumen der Steji Grammaton kai Τechnon (1965)

Im Jahr der Zygos-Ausstellung wurde dem Athener Publikum auch eine weitere Kollwitz-Ausstellung präsentiert. Im Oktober 1965 fand in den Räumen der Steji Grammaton kai Technon39Der Ausstellungsort Steji befand sich in der Mitropoleos-Straße 38 (Skaltsa, 1989, 36). die Ausstellung Deutsche Grafik des Expressionismus statt (Abb. 5) – eine Ausstellung, die vom Deutschen Kunstrat, gemeinsam mit dem griechischen Bildungsministerium und der Botschaft der BRD organisiert und von der Hamburger Kunsthalle kuratiert wurde. In Presseberichten (Konstantopoulos, 15.10.1965) lesen wir die Äußerungen des Leiters des Bildungsministeriums, Kostas Papapanos. Er betont die besondere Bedeutung der Ausstellung für die Intensivierung der intellektuellen und künstlerischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Gleichzeitig besiegelte die Anwesenheit des damaligen bundesdeutschen Botschafters in Griechenland, Oskar Schlitter, bei der Eröffnung der Ausstellung ihre Bedeutung für die Stärkung der Beziehungen beider Länder auf politischer wie auch diplomatischer Ebene (Imera, 15.10.1965; Kyriakopoulos, 15.10.1965). Folglich schien die BRD in einer Zeit, in der die DDR von Griechenland diplomatisch nicht anerkannt wurde, durch eine Reihe von kulturellen Aktivitäten und Kunstausstellungen in Athen und Thessaloniki, aber auch durch die Aktivitäten des Goethe-Instituts40Bemerkenswert ist, dass das westdeutsche Goethe-Institut in Athen die politische Legitimierung der DDR unterminierte (Rofousou, 2002). Im Jahr der Ausstellung zum deutschen Expressionismus organisierte der Deutsche Kulturrat in Zusammenarbeit mit den Goethe-Instituten in Athen und Thessaloniki eine weitere Ausstellung deutscher Kunst. Die Ausstellung Deutsche Malerei des 20. Jahrhunderts in Reproduktionen stellte, wie beim Durchblättern des Katalogs festzustellen ist, erneut den deutschen Expressionismus in den Mittelpunkt. Kollwitz war in dieser Ausstellung jedoch nicht vertreten, da hier nur Gemälde gezeigt wurden (Deutsche Malerei, 1965). in diesem „deutsch-deutschen Tauziehen“ (Rofouzou, 2008)41Für die beidseitig betriebene und gegenseitige deutsch-deutsche Sabotage in Griechenland in diesem Zeitraum siehe (Rofouzou, 2008, 384-387). bezüglich der Vereinnahmung und Vermittlung der deutschen Kunst und Kultur in Griechenland im Vorteil zu sein.

In dieser Ausstellung, die ein Panorama des deutschen Expressionismus in der Druckgrafik bot, wurden insgesamt 76 Grafiken von 32 – überwiegend deutschen – Künstlern gezeigt. Das Athener Publikum konnte unter anderem Grafiken von Erich Heckel, Otto Mueller, August Macke, Oskar Schlemmer, Emil Nolde, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Karl Schmidt-Rotluff, Otto Dix und Ernst Barlach aus der Nähe betrachten.

Auch hier, wie in der westdeutschen Ausstellung von 1962, wurde der Expressionismus losgelöst von seinem soziopolitischen und ideologischen Umfeld interpretiert. Der einzige geschichtliche Hinweis im Katalog, dass „alle hier genannten Künstler, soweit sie noch lebten, […] in den dreißiger Jahren von der Diktatur der Nationalsozialisten betroffen [waren], die ein freies geistiges und künstlerisches Leben unmöglich machte“ (Schroeder, 1965, o.S.), ist als Versuch westdeutscher Kunsthistoriker zu verstehen, die NS-Vergangenheit zu verdrängen.42Zur Bewältigung der NS-Vergangenheit – zu der auch die Besatzung Griechenlands gehörte – in beiden deutschen Staaten vgl. Fleischer, 2012.

Ein weiterer wichtiger und erkennbarer Aspekt der Ausstellung ist die Verbindung zwischen dem deutschen Expressionismus und der Abstraktion der Nachkriegszeit. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage des Generalsekretärs des Deutschen Kunstrates Ernst Thiele zu verstehen, dass einige der deutschen Grafiker die Vorläufer der abstrakten Kunst der Nachkriegszeit seien (Kyriakopoulos, 15.10.1965; Konstantopoulos, 15.01.1965).

In der Ausstellung wurden auch zwei Werke von Kollwitz gezeigt: das Blatt Pflugzieher und Weib (1902)43Kollwitz, 1985, Kat.Nr.15, S.47). Das Werk war für die Reihe Der Bauernkrieg (1902/03-1908) bestimmt, wurde aber von der Künstlerin verworfen (Kollwitz, 1981, Kat.Nr.30, S.32). sowie ihr letztes Selbstporträt aus dem Jahr 193844Selbstbildnis im Profil nach rechts (Zigrosser, 1969, Kat.Nr.66, S.61· Kollwitz, 1999, Kat.Nr.159, S.318-319). und aus dem Zyklus Bauernkrieg (1902/3-1908). Allerdings stellt sich auch hier die Frage, ob das Werk von Kollwitz als expressionistisch bezeichnet werden kann. Schließlich widersprach Kollwitz΄ eigene Haltung dem westdeutschen Narrativ der Ausstellung, das sie in die Reihen des deutschen Expressionismus einordnete. In „Die Tagebücher: 1908-1943“ notierte sie am 21. Februar 1916:

Einen Artikel von Eduard von Keyserling gelesen „Die kommende Kunst“. Er wendet sich gegen den Expressionismus und sagt, daß das deutsche Volk weniger als je nach dem Kriege verstiegene Atelierkunst brauchen kann. Was es braucht sei Wirklichkeitskunst. Ganz meine Meinung. Wenn was Keyserling [mit] Wirklichkeitskunst meint, dasselbe ist was ich so nennen könnte (Kollwitz, 2006, 87-88).

Die Einbeziehung von Kollwitz in diese Ausstellung erklärt auch die positive Besprechung in der Zeitung I Avji. Darin stellte der Kunstkritiker Jorgos Fokas – nachdem er seine Vorbehalte gegenüber der historischen Relevanz des Expressionismus in Bezug auf den Erfolg seines sozialen Anliegens geäußert hatte – fest: „Der deutsche Expressionismus war ein historischer Ausgangspunkt und eine künstlerische Revolution mit großen Auswirkungen auf die moderne Malerei, Skulptur und Grafik“ (Fokas, 26.01.1965). Er hob die Beteiligung von Kollwitz an dieser Ausstellung hervor, wies jedoch gleichzeitig darauf hin, dass nur einige wenige ihrer Werke minimale expressionistische Elemente aufweisen. Ihr Gesamtwerk „gehört zum progressiven Realismus45Hervorhebung durch den Verfasser mit der spezifischen ideologischen, proletarischen Haltung“.

Schlussfolgerungen

Wie bereits beschrieben, überschneidet sich die Rezeption des Werks von Käthe Kollwitz seitens des griechischen Publikums in den 1950er und 1960er Jahren mit dem deutsch-deutschen Narrativ zur Geschichte der deutschen Kunst im 20. Jahrhundert. Obwohl die Projektion ihres Werks in Griechenland eine Angelegenheit der griechischen linken Intelligenz zu sein scheint, kann sie nicht erfasst werden, ohne die Konfrontation der beiden deutschen Staaten im Kalten Krieg und die Vereinnahmung der Künstlerin von beiden Seiten zu berücksichtigen. Diese Kontroverse während des Kalten Krieges wird in den drei erwähnten Ausstellungen anschaulich dargestellt.

Im theoretischen Diskurs über Kollwitz, wie er auf den Seiten der Epitheorisi Technis zum Ausdruck kommt, werden die beiden ideologischen und stilistischen Strömungen nachgezeichnet, die sich in der griechischen Linken während des Kalten Krieges entwickelten. Auf der einen Seite stand die streng marxistische Ästhetik, die sowohl Maroudis als auch Imvriotis vertraten und mit Nachdruck verteidigten. Auf der anderen Seite stand die Ausführung von Kontopoulos, die erstere untergrub.

Im Gegensatz zur ostdeutschen Ausstellung in der Galerie Zygos 1965, in der Kollwitz als ausgesprochene Realistin dargestellt wird, wurde sie in den beiden westdeutschen Ausstellungen 1962 und 1965 dem deutschen Expressionismus zugewiesen. Gleichzeitig verbot sich in der Bundesrepublik jede Nutzung des Begriffs Realismus, der negativ, weil kommunistisch belegt war.

1967 jährte sich der 100. Jahrestag der Künstlerin. Die beiden deutschen Staaten ehrten Kollwitz für ihr Werk mit einer Reihe von Ausstellungen, Veranstaltungen und Artikeln. Im selben Jahr begann in Griechenland eine siebenjährige Militärdiktatur und jede Diskussion in der griechischen Öffentlichkeit über Kollwitz, den Realismus und den deutschen Expressionismus erwies sich ab diesem Zeitpunkt als müßig.