Griechische Subunternehmer: von der Bagdadbahn zur Zentralbahn in Deutsch-Ostafrika

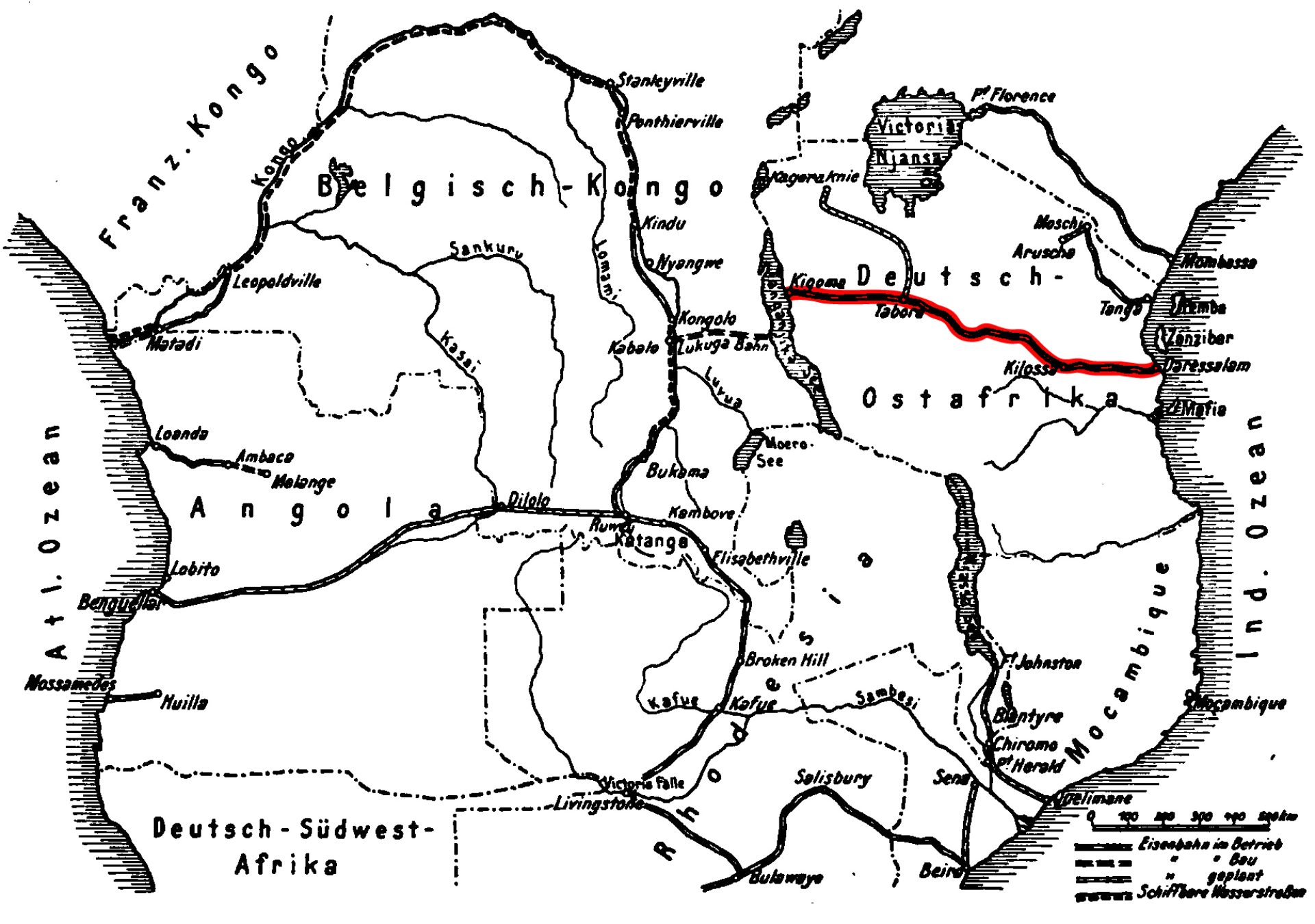

Sowohl der Bau der Bagdadbahn im Osmanischen Reich (ca. 1903-1914, 1500 km) als auch der Bau der sog. Zentralbahn im kolonialen DOA (ca. 1905-1914, 1300 km) waren keineswegs nur ‚deutsche‘ Bauprojekte. Zwar waren beide Eisenbahnen Prestigeprojekte des Deutschen Kaiserreiches, welche den Einfluss Deutschlands über seine Landesgrenzen hinweg sichern sollten (Fuhrmann, 2013, 190-207). Auch wurden beide Eisenbahnen von der Deutschen Bank finanziert und von der Frankfurter Baufirma Philipp Holzmann geplant und erbaut (Rösser, 2021a, Kleinöder, 2020; Kaiser, 2012; Gall u.a., 1995, 52-82; Pohl, 1999, 96-114), jedoch waren deutsche Staatsbürger bei beiden Bauprojekten deutlich in der Minderheit: Diese waren zumeist leitende Vertreter der Baufirmen Philipp Holzmann oder MAN oder Angestellte der jeweiligen Betriebsgesellschaften, (z.B. der Deutsch Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft) oder sie fungierten als die zahlenmäßig recht kleine Gruppe der leitenden Ingenieure. Unverzichtbar waren hingegen, neben einheimischen ostafrikanischen Arbeitskräften, süd(ost)europäische Subunternehmer, darunter neben anderen hauptsächlich Italiener aber insbesondere Griechen. Um Kosten zu sparen, folgten sowohl der Bau der Bagdadbahn als auch der der ostafrikanischen Zentralbahn dem ökonomischen Prinzip des ‚Outsourcings‘. Einzelne Streckenabschnitte von bis zu 50 Km Länge wurden bei beiden Bauprojekten vor allem an griechische Subunternehmer vergeben, die die ihnen zugewiesenen Teilstrecken als ‚Scheinselbstständige‘ unter ihrem privaten ökonomischen Risiko ausführten (Rösser, 2021b; Hill, 1957, 84-105; Reichart, 2005, 28-40). Bereits vor dem eigentlichen Baubeginn im Jahre 1905 kamen für den Eisenbahnbau griechische Subunternehmer aus dem Osmanischen Reich nach DOA, wie Holzmanns Baurat Ferdinand Grages (Stadtarchiv Frankfurt, 1948, 3; Gallant, 2016, 157) Ende der 1940er Jahr berichtete:

Das Gerücht, daß in Deutsch-Ostafrika ein großer Eisenbahnbau in Vorbereitung sei, hatte sich unter den Griechen […] des nahen und mittleren Ostens herumgesprochen. Zahlreiche [Sub-]Unternehmer und solche die es noch werden wollten, wurden ins Land gelockt. Da der Bau der von unserer Firma erbauten ersten Teilstrecke der Bagdadbahn Ende 1904 zu Ende gegangen war, wurden mehrere Angestellte dieses Bahnbaus für die neuen Arbeiten in Deutsch-Ostafrika verpflichtet.

Nachdem 1908 eine weitere Teilstrecke der Bagdadbahn fertiggestellt worden war und gleichzeitig die revolutionären Bestrebungen der ‚Jungtürken‘ im Osmanischen Reich den Weiterbau verzögerten, warb die Firma Holzmann explizit griechische Subunternehmer, die bis dato für sie an der Bagdadbahn gearbeitet hatten, für den Bau an der ostafrikanischen Kolonialbahn an. War die griechische Bevölkerung schon vor dem Bau der ostafrikanischen Zentralbahn eine bedeutende europäische Minderheit in der deutschen Kolonie gewesen – viele Griechen waren aus Ägypten eingewandert und hatten in DOA vor allem Tabak- und Kaffeeanbau betrieben – so wuchs ihre Bedeutung im Zuge des Bahnbaus bis zu dessen Vollendung im Sommer 1914 kontinuierlich an. Deutlich lässt sich dies beispielsweise an den Bevölkerungszahlen der zentral gelegenen Stadt Tabora in DOA ablesen, die aufgrund des Eisenbahnbaus und ihrer Bedeutung als ‚Quasi-Mittelpunkt’ der neuen Eisenbahnlinie einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Im Jahre 1912 zählte die Deutsch-Ostafrikanische Zeitung (DOAZ) eine europäische Bevölkerung von 433 Einwohnern in Tabora, wovon 390 männlich waren. Von der Gesamtzahl waren 202 Griechen, welche entweder als Eisenbahnbau(sub)unternehmer (60), Handwerker (70) oder Händler (25) aufgeführt wurden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Großteil der griechischen Handwerker ebenfalls beim Bahnbau Beschäftigung fand und die griechischen Händler vor allem die bis zu 20.000 ostafrikanischen Arbeiter des Eisenbahnbaus mit Lebensmitteln und weiteren Gütern des täglichen Bedarfs versorgten. Dass es trotz der Beschäftigungsmöglichkeiten durch den Eisenbahnbau nicht ausgemacht war, ein Einkommen in DOA zu finden, ist daran zu erkennen, dass immerhin 41 Griechen als arbeitslos angegeben wurden (DOAZ, XIV, Nr. 92, Nr. 96; Rösser, 2021b).

Griechische Arbeiteranwerber und deutsch-griechische Verflechtungen beim Bahnbau in Deutsch-Ostafrika

Die herausragende Bedeutung der Griechen für den Bahnbau in DOA erschöpfte sich allerdings nicht nur darin, dass diese den bereits genannten Tätigkeiten nachgingen. Viel wichtiger war die Beschäftigung der Griechen als Arbeiteranwerber für den Bahnbau und viele andere Kolonialunternehmungen, wie beispielsweise Plantagen. Denn die sogenannte ‚Arbeiterfrage‘ war das wichtigste Thema in DOA, das die kolonialen Behörden und alle wirtschaftlichen Unternehmungen während der gesamten formalen deutschen Kolonialzeit (1884-1919) beschäftigte. Arbeitskräfte waren stets knapp, und nur selten stellten sich ausreichend freiwillige afrikanische Arbeitskräfte für Kolonialunternehmungen zur Verfügung, was in den Augen der Kolonisatoren die wirtschaftliche Entwicklung DOAs stark beeinträchtigte. Entsprechend versuchte man bereits Ende der 1880er Jahre Arbeiter aus anderen Teilen der Erde für verschiedene Unternehmungen in DOA zu verpflichten. Zwar gelang es auch in DOA, wie in vielen anderen europäischen Kolonien, südostasiatische Vertragsarbeiter (indentured labour) – sogenannte ‚Kulis‘ – für wenige Unternehmungen in der deutschen Kolonie zu verpflichten, jedoch blieb deren Zahl vergleichsweise gering. Hauptgrund war die schlechte Behandlung und die vielen Todesfälle aufgrund mangelnder Versorgung oder Misshandlung der ‚Kulis‘ in DOA vor 1900. Als die ersten überlebenden Rückkehrer über ihre schlechten Erfahrungen in der deutschen Kolonie berichteten, weigerten sich die chinesische Regierung und die britischen Behörden in Singapur, weitere Arbeiter nach DOA zu schicken. Trotz wiederholter Anfragen scheiterte jeder Versuch der deutschen Kolonialadministration, weitere Identurarbeiter für DOA zu verpflichten (Koponen, 1994, 336-339; Yekani, 2019, 41-114, Conrad, 2008, 54-61, Lindner, 2016). Daher war die Rekrutierung der ostafrikanischen Bevölkerung als Arbeitskräfte für den Eisenbahnbau, aber auch für andere koloniale Unternehmungen essentiell für die koloniale Wirtschaft. Eine zentrale Rolle spielten hierbei sogenannte ‚Arbeiteranwerber‘, welche freiberuflich gegen eine ‚Pro-Kopf-Prämie‘ durch die Kolonie zogen und in den jeweiligen Dörfern versuchten, männliche Eisenbahn- oder Plantagenarbeiter für sich zu gewinnen, um sie anschließend zu den neuen Arbeitsorten zu bringen. Dass eine solche Anwerbung häufig mit Zwang und physischer Gewalt einherging, ist typisch für koloniale Arbeitsbeziehungen, auch wenn es Fälle von ‚freiwilliger‘ Anwerbung und ostafrikanischer Kollaboration durch lokale Hilfsanwerber bei der Arbeitskräfterekrutierung gab (Sunseri, 2002, 1-25; Rösser, 2021b).

Wie beim Eisenbahnbau waren auch bei der Arbeiteranwerbung zahlreiche Griechen beteiligt. Auch hier waren sie die am stärksten vertretene europäische Gruppe und daher von zentraler Bedeutung für die Lösung der sogenannten ‚Arbeiterfrage‘ in DOA. Ohnehin kann keine klare Grenze zwischen (griechischen) Eisenbahnbausubunternehmern und Arbeiteranwerbern gezogen werden, da der Tätigkeit als Eisenbahnbausubunternehmer die Rekrutierung von ostafrikanischen Arbeitskräften stets vorausgehen musste. Ein Eisenbahnbausubunternehmer musste zunächst zwischen 50 und 200 Arbeiter rekrutieren, bevor er mit seinen Bauarbeiten beginnen konnte. Auch wenn es mit Sicherheit Freelancer gab, die ausschließlich dem Anwerbegeschäft nachgingen, ist die Grenze zwischen Eisenbahnbausubunternehmer und Arbeiteranwerber daher stets als fließend zu beurteilen. Ebenso unscharf ist die Grenze zwischen griechischen und deutschen Subunternehmern bzw. Arbeiteranwerbern. Denn waren Arbeiteranwerber mit ihren Arbeitskräften bspw. beim Bahnbau angekommen, kooperierten sowohl Griechen als auch Deutsche häufig mit anderen europäischen Nationalitäten und natürlich den ostafrikanischen Arbeitskräften beim Eisenbahnbau. Häufig hatte ein Subunternehmer einen anderen europäischen Companion und stellte, je nach Anzahl seiner afrikanischen Arbeiter, in der Regel zwei bis vier europäische Aufseher oder Vorarbeiter an. Zwar waren homonationale Teams in der Mehrheit, aber gemischt-nationale Teams waren ebenfalls vorhanden. Im Jahre 1913 gab es auf der Baustrecke zwischen dem zentralen Ort Tabora und dem Endpunkt der Eisenbahn Kigoma am Tanganjikasee 38 outgesourcte Streckenabschnitte. Davon wurden 26 von griechischen Subunternehmern bearbeitet, zehn von deutschen und zwei von italienischen Subunternehmern. Sechs von den leitenden Subunternehmern hatten europäische Aufseher bzw. Vorarbeiter anderer Nationalität angestellt. Der Grieche Grammatikos z.B. beschäftigte zwei griechische und einen deutschen Aufseher; der deutsche Subunternehmer Pfau beschäftigte zwei Deutsche, einen Griechen und einen Italiener als Aufseher, während der griechische Subunternehmer Scutari vier europäische Aufseher angestellt hatte, von denen die Nationalität in den Akten nicht überliefert ist (TNA, G17/ 123, Entg. 534, 501, 472. Tabora, 11. April 1913. Tabelle II). Entsprechend liegt auch was die Arbeitsteilung vor Ort anbelangt eine deutsch-griechische Verflechtungsgeschichte vor, da Vertreter beider Nationalitäten unmittelbar beim kolonialen Bahnbauprojekt in DOA kooperierten.

Darüber hinaus lassen sich aber anhand kolonialer Strafgerichtsakten auch die Biographien von Griechen nachzeichnen, die über eine deutsch-griechische Verflechtungsgeschichte hinausgehen. Beispielhaft sei hier der Fall des Griechen John Zavellas angeführt, der im Alter von ca. 15 Jahren noch mit dem Nachnamen Gerakos wie viele seiner Landsleute seine Heimat verließ, um in Nordamerika ein Auskommen als Fabrikarbeiter oder auch beim Nordamerikanischen Eisenbahnbau zu finden. In New York angekommen, wurde der junge Gerakos von einem älteren Griechen namens Zavellas quasi adoptiert und nahm auch dessen Nachnamen an. Um das Jahr 1900 verließ Gerakos aka John Zavellas jedoch wieder die USA und reiste nach DOA, wo er zunächst als Plantagenaufseher arbeitete. Spätestens im Jahre 1911 fand er als Subunternehmer Philipp Holzmanns Arbeit beim Bahnbau, wo er zusammen mit einem anderen griechischen Companion Schotter für das Gleisbett in einem Steinbruch herstellte. Ihm wurden in einem Strafverfahren des Bezirksgerichts Tabora im Jahre 1911 fahrlässige Tötung vorgeworfen, da er die gewaltsame Rückführung seiner entlaufenen Arbeiter angeordnet hatte, und wurde in erster Instanz zu zweieinhalb Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. In zweiter Instanz wurde er jedoch freigesprochen. Ob John Zavellas in den folgenden Jahren weiterhin in DOA lebte oder in die USA oder nach Südosteuropa zurückkehrte, kann anhand der Gerichtsakten nicht nachvollzogen werden. Auch ist unklar, ob es sich mit John Zavellas um einen singulären Fall griechischer Migration von Südosteuropa über Nordamerika nach DOA handelte, oder ob es mehrere griechische Eisenbahnbausubunternehmer gab, die nicht direkt von der Bagdadbahn bzw. dem Osmanischen Reich zum Bau der Zentralbahn nach DOA wechselten, sondern einen Umweg über einen Drittstaat wie die USA machten. Wie die gesamte Geschichte der griechischen Diaspora in (Ost-)Afrika ist der individuelle Hintergrund der griechischen Eisenbahnbausubunternehmer in DOA und bei der Bagdadbahn bisher nur spärlich erforscht (Rösser, 2021b; Chaldeos, 2019; Kaloudis, 2018, S.48-58, 63-81; Frangos, 2004, 7-19)

Griechen im kolonialen Afrika und in Deutsch-Ostafrika

Es ist aus verschiedenen Gründen schwierig, die Geschichte der Griechen im kolonialen Afrika – und damit auch der Kolonie DOA – nachzuzeichnen. Das liegt zum einen darin begründet, dass es kaum Forschungen über die gesamte griechische Diaspora in Afrika gibt und sich die wenigen existierenden Werke mit der Rolle der Griechen in wenigen einzelnen Ländern bzw. Kolonien auseinandersetzen (Clogg; 2001) oder sich vor allem mit der Analyse der Diasporakultur, insbesondere die griechische Literatur, oder deren (mediterranen) Handelsnetzwerken beschäftigen (Tziovas, 2009; Haralaftis, 2005). Grundsätzlich scheint die Geschichte der Griechen in Ägypten am besten dokumentiert zu sein (z.B. Dalachanis, 2017). Allerdings haben Griechen als Minderheit kolonialer Gesellschaften vereinzelt Eingang in die Forschung über die Kolonien der verschiedenen europäischen Kolonialmächte im subsaharischen Afrika wie bspw. dem Kongo (Boonen und Lagae, 2015) oder Südafrika (Adams, 2011; Dousemetzis, 2019, 34-72, 140-173; Frangos, 2004, 7-19) gefunden. Dies gilt ebenfalls für die Kolonie des Deutschen Reiches DOA, welche formal zwischen 1885-1919 bestand. Hier war es insbesondere Philippa Söldenwagner, die in Ihrer Studie über die weiße Siedlergemeinde der deutschen Kolonie die Rolle der Griechen mitbeachtete (Söldenwagner, 2006, 52-60, 237-252).

Griechen spielten aber nicht nur in kolonialen Gebieten europäischer Mächte eine wichtige Rolle, was die Komplexität des Themas im Allgemeinen zunehmend verdeutlicht. Vergegenwärtigt man sich neuere Forschungen zur Kolonialgeschichte in Afrika, wird ersichtlich, dass nicht nur europäische Großmächte Kolonialpolitik betrieben, sondern dass das Osmanische Reich ebenfalls koloniale Ambitionen in der Sahara und im Hedschas hatte, sich aber schlussendlich nicht gegen die europäischen Konkurrenten durchsetzen konnte (Minawi, 2016). Grundsätzlich ist die Geschichte Griechenlands bzw. die Geschichte der Griechen seit der Frühen Neuzeit bis in das 20. Jahrhundert hinein aufs Engste mit der des Osmanischen Reiches verknüpft; vor dem Ersten Weltkrieg waren die Griechen die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe des Osmanischen Reiches und machten ca. 19% der Gesamtbevölkerung aus (Gallant, 2016,1-54; Pentzopoulos, 2002, 29-30). Wichtig in Bezug auf Griechenland ist hierbei, dass Griechen innerhalb des Osmanischen Reiches auch in afrikanischen Gebieten wie beispielsweise in Ägypten im Millet-System bis zur britischen Machtübernahme 1882 wirtschaftlich großen Einfluss hatten und sich tendenziell auch mit den neuen Machtgegebenheiten arrangierten und daher während der britischen Kolonialzeit weiterhin eine bedeutende Minderheit bildeten (Karanasu, 2001; Gallant, 2016, 1-2, 16-24). Innerhalb der Kolonialreiche europäischer Imperien und des Osmanischen Reiches kann also durchaus von einer zumindest indirekten griechischen Kolonialgeschichte gesprochen werden. Analog zu Barry Crosbies Beobachtung über „Irish Imperial Networks“ (2012), die innerhalb des Britischen Empires bestanden, lässt sich – wenn auch mit vielerlei Unterschieden – durchaus sagen, dass auch die Mitglieder der griechischen Diaspora im kolonialen Afrika die Infrastrukturen anderer Kolonialmächte in Anspruch nahmen und wichtige Akteure innerhalb einer kolonialen Gesellschaft waren. Als Minderheit in den kolonialen Gesellschaften anderer europäischer Mächte, wie beispielsweise Deutschlands in Ostafrika, wurden Griechen in vielerlei Hinsicht ein bedeutender Teil der europäischen Kolonialgeschichte in Afrika.

Da sich die Grenzen des modernen Griechenland kaum mit denen Griechenlands des ‚langen neunzehnten Jahrhunderts‘ und somit der Zeit des ‚Hochimperialismus‘ und der formalen deutschen Kolonialzeit decken, ist es zudem oft schwierig, ihre Geschichte anhand der kolonialen Archive nachzuzeichnen (Stoler, 2009; Büschel, 2010). Ob die historischen Akten wirklich Angaben über Griechen enthalten, oder ob ihre Identität von den deutschen Kolonialbehörden und damit den Akten produzierenden Stellen nicht unter dem Label ‚Türkei‘ oder ‚Osmanisches Reich‘ subsumiert wurden, ist oft nicht eindeutig darzulegen. Oftmals bleibt als Indikator, ob es sich wirklich um Griechen handelte, nur der Nachname, der einen griechischen Hintergrund nahelegen könnte. Ein Beispiel hierfür sind die Eintragungen in den Personalbogen von Michael Georgiades, der im Jahre 1911 von den deutschen Kolonialbehörden in Ostafrika wegen Betruges angeklagt wurde. Offensichtlich verunsichert oder ignorant gegenüber der Herkunft des in DOA lebenden Michael Georgiades, notierte der Gerichtsschreiber in Diensten der deutschen Kolonialbehörden unter dem Punkt „Staat“ wortwörtlich „Türkei oder Griechenland“ [sic!] und unter dem Punkt „Heimatland“ explizit „Türkei ?“ [sic!] (TNA G21/ 412, Bl. 37). Für die deutschen Kolonialbehörden war die Herkunft des Angeklagten in diesem Fall also entweder nicht eindeutig geklärt oder für ihre Belange irrelevant oder beides. In jedem Falle erscheint es so, als ob die Frage, ob Michael Georgiades trotz seines scheinbar griechischen Namens nun Grieche, Türke oder Bürger des Osmanischen Reiches war, zweitrangig für den notierenden deutschen Kolonialbeamten gewesen zu sein. Wichtig für koloniale Gerichte – und für die gesamte koloniale Gesellschaft – waren hingegen hauptsächlich zwei Fragen. Erstens: handelte es sich um einen Angehörigen des Deutschen Reiches? Und zweitens: war diese Person weiß? Während Ersteres vergleichsweise leicht zu beantworten war und bedeutete, dass ein deutscher Staatsbürger in der kolonialen Gesellschaft DOAs in jedem Fall privilegiert gegenüber allen anderen Bevölkerungsgruppen war, lag Zweiteres nicht einfach auf der Hand. Ob jemand in einer deutschen Kolonie als weiß galt, war keine ausgemachte Sache. Vielmehr verdichteten und widersprachen sich in dieser Frage koloniale Diskurse vor allem dann, wenn es sich nicht eindeutig um Afrikaner oder Mitteleuropäer handelte. Süd(ost)europäer und vor allem Griechen, die in DOA lebten, waren eben diesen oft widersprüchlichen kolonialen Diskursen über Weißsein in ihrem Leben und Arbeiten tagtäglich ausgesetzt.

‚Weiße Subalterne‘, ‚Prekäre Weiße‘ und die Shenzi Ulaya in DOA

Ob eine Person als weiß gilt, ist nicht nur eine Frage der Hautfarbe. Vielmehr handelt es sich bei Weißsein um eine soziale Konstruktion. Weißsein an sich ist als kultureller Statusanzeiger innerhalb einer (kolonialen) Gesellschaft zu verstehen. Neben der Hautfarbe spielen die Religion, die Klassenzugehörigkeit sowie das soziale und kulturelle Kapital die entscheidenden Rollen. Verfehlt es eine Gruppe von Menschen oder ein Individuum, den Erwartungen der hegemonialen Diskurse einer Gesellschaft zu entsprechen, kann das Weißsein auch von Europäern mit weißer Hautfarbe bedroht sein (Arndt, 2005, 11-26). Am eindrücklichsten lassen sich diese rassistischen Mechanismen anhand der anti-irischen Diskurse im Britischen Empire verdeutlichen: aufgrund ihrer katholischen Religion, des quasi-kolonialen Status Irlands innerhalb des Empires sowie einer vermeintlich minderwertigen ‚irischen Lebensweise‘, wurden Iren von der dominierenden protestantischen und englischsprachigen Bevölkerung des Empires als ‚minderwertige Rasse‘ konstruiert und offen als ‚white negroes‘ bezeichnet (Ignatiev, 2009). Ähnliches lässt sich bzgl. der griechischen Diaspora, vor allem während des ‚langen 19. Jahrhunderts’, in den USA beobachten: dort wurden Griechen aufgrund ihres orthodoxen Glaubens und ihres südosteuropäischen Hintergrundes bspw. zum Hassobjekt des rassistischen Ku-Klux-Klans und entsprechend bedroht (Kaloudis, 2018, 63-81). Harald Fischer-Tiné (2009, 1-23) hat zudem dargelegt, dass auch das Weißsein von in den Kolonien lebenden Mitteleuropäern bedroht sein konnte, wenn deren Lebensweise nicht den Idealen der mitteleuropäischen Mittel- oder Oberschichten entsprach. Europäern in der kolonialen Gesellschaft Britisch-Indiens im ‚langen neunzehnten Jahrhundert‘ wurde ihr Status als Weiße abgesprochen, wenn sie ein Leben unterhalb der Armutsgrenze führten, nicht sesshaft lebten, dem Alkohol oder anderen berauschenden Substanzen zu sehr zusprachen oder als Sex-Arbeiterinnen ihr Geld verdienten. Da diese Weißen mit ihrer Lebensweise den kolonialen Diskursen über die vermeintliche zivilisatorische Überlegenheit (Mittel-)Europas zuwiderhandelten, ‚sanken‘ diese auf das vermeintlich niedrigere Niveau der kolonisierten Bevölkerung ‚herab‘. Für dieses Phänomen hat Fischer-Tiné den Begriff „white subalternity“ verwendet und festgestellt, “[that] there were arresting parallels in the discursive strategies of exclusion used for white subalterns on the one hand and the colonised population on the other” (Fischer-Tiné, 2009, 22).

Fischer-Tinés Analyse trifft nicht nur für Indien, sondern auch für DOA zu, wie ein Erinnerungsbericht der Herrnhuter Missionarin H. Stern illustriert, der in den 1920er Jahren in der Missionszeitschrift Der Nachbar veröffentlicht wurde und an Sterns Leben als Missionarin im kolonialen Deutsch-Ostafrika erinnert:

So schärfte sich aber auch der Blick unserer [afrikanischen Missionsangehörigen], und sie sahen mit der Zeit bei den Europäern leider auch weniger gute Seiten […]. Mit einem wunderlichen Ehrenmanne hatten wir es einmal in Urambo zu tun. Da kehrte ein etwas heruntergekommener, weißbärtiger Engländer bei uns ein. Er kaufte bei den Leuten Vieh und verhandelte es, wie wir nachträglich erfuhren, mit Wucherpreisen. „No look at my clothes, I’m a gentleman“ […], sagte er gleich bei seiner Ankunft, als er unsere Blicke auf seinen defekten Anzug gerichtet sah. Unsauber und verdächtig sah der „bwana mzee“ [=der alte Herr], wie ihn die Leute nannten, aus. Er erzählte nun ein langes und breites von seinen Reisen, die ihn bis nach Indien geführt hatten, – in welchem Beruf – das bleib für uns in Dunkel gehüllt! – Nach kurzer Rast zog er weiter und wenige Tage darauf berichtete man uns, daß, verschiedener Betrügereien wegen die Polizei ihm auf den Fersen sei. Er war aber schon über die Grenze des Kongostaates entwischt! – So kam wohl auch manch entgleiste Existenz, mancher aus der Heimat Ausgestoßene, in unser Gebiet […]. (UAH, MD 1562, 132)

Natürlich bedeutete die Herabwürdigung von ‚weißen Subalternen‘ nicht, dass die generellen rassistischen Strukturen einer kolonialen Gesellschaft außer Kraft gesetzt wurden. Denn die kolonisierte Bevölkerung war im Unterschied zu den ‚weißen Subalternen‘ in jedem Fall und unabhängig von ihren sozio-ökonomischen Vermögen rassistischen Strukturen und Diskursen ausgesetzt. Dabei war es äußerst unwahrscheinlich, dass sie an diesem Status etwas hätten ändern können, solange koloniale Machtstrukturen vorherrschten. Dementsprechend äußert sich Minu Hashemi Yekani (2019) auch kritisch gegenüber dem Konzept der „white subalternity“ und zieht das Konzept des „prekären Weißen“ vor: denn im Unterschied zu der kolonisierten Bevölkerung, also den Subalternen, war es weißen Subalternen durchaus möglich, ihr Weißsein wiederzuerlangen, sofern sie etwas an ihren Lebensumständen änderten; etwa ein gesichertes Einkommen erlangten oder auf andere Art und Weise in ‚geordnete Verhältnisse‘ zurückkehrten. Dieser Weg, so Yekani, war der kolonisierten subalternen Bevölkerung versperrt, und insofern müsste man statt von ‚weißen Subalternen‘ von ‚prekären Weißen‘ sprechen. Yekanis Kritik ist mit Sicherheit wertvoll und trägt dazu bei, die Realitäten einer kolonialen Gesellschaft besser zu erfassen. Einschränkend muss bemerkt werden, dass es auch für ‚prekäre Weiße‘ ziemlich schwierig gewesen sein dürfte, wieder in ‚geordnete Verhältnisse‘ zu gelangen oder in diese in Europa zurückzukehren, wenn man zuvor ein Leben unterhalb der Armutsgrenze in einer Kolonie geführt hatte. Es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass ein ‚prekärer Weißer‘ Rückkehrer aus einer Kolonie ein besseres Auskommen als etwa ein von Armut bedrohter Fabrikarbeiter in den europäischen Metropolen des ‚langen neunzehnten Jahrhunderts‘ erlangen konnte, welches höchstwahrscheinlich prekären Charakter hatte und mit Sicherheit nicht dem zeitgenössischen Ideal eines bourgoisen Mittelschichtlebens im Zeitalter des Imperialismus entsprach (Kocka, 1990, 507-525; Schmidt, 2015, 102-105, 161-163, 374-382, 594-598, 606-614; Dejung, 2019a, 251-272; Dejung, 2019b, 1-40). Dennoch bleibt Yekanis Sichtweise prinzipiell stichhaltig und ist auch für die große Minderheit der Griechen in DOA von Bedeutung. Yekani selbst (2019, 212, 255, 267) setzt sich jedoch kaum näher mit diesem Aspekt der kolonialen Gesellschaft DOAs auseinander.

Ausgehend von dieser Analyse können die Griechen in der kolonialen Gesellschaft DOAs als Süd(ost)europäer eher als ‚weiße Subalterne‘ denn als ‚prekäre Weiße‘ bezeichnet werden. Denn in jedem Fall galten Griechen auch bei einem hohen Wohlstandsniveau und ausgeprägten kulturellen Kapital im Rahmen des deutsch-kolonialen Diskurses Ostafrikas als „half-Orientals“, wie es der deutsch-britische Ingenieur Clement Gillman, der von Philipp Holzmann für den Bau der Zentralbahn angestellt war, ausdrückte (Mss. Afr. S. 1175/ 3,4_4. no.19, Bl. 8; Rösser, 2021b). Nicht selten wurden Griechen, wie beispielsweise von dem ehemaligen Gouverneur DOAs Eduard von Liebert (1896-1901), auch als Shenzi Ulaya verunglimpft (Nagl, 2007, 92). Der Begriff Shenzi Ulaya stammt aus dem in Ostafrika weit verbreiteten Swahili, wobei „Ulaya“ als „Europa“ übersetzt werden kann. „Shenzi“ war zunächst ein diskriminierender Begriff der muslimischen Küstenbevölkerung Ostafrikas zur Bezeichnung der nicht-muslimischen Menschen im ostafrikanischen Hinterland. Somit kann „Shenzi Ulaya“ sinngemäß als „unzivilisierter Europäer“ übersetzt werden, und so kann der Begriff des Shenzi Ulaya als die deutsch-koloniale Version des ‚white negro‘ für Ostafrika verstanden werden. Entsprechend galten also Süd(ost)europäer wie Griechen im kolonialen DOA als weiße Menschen zweiter Klasse, die in der kolonialen Hierarchie unterhalb der ‚prekären Weißen‘ (z.B. verarmte deutsche Staatsbürger) verortet wurden. Deutlich zeigt dies wiederum der Erinnerungsbericht der Herrnhuter Missionarin H. Stern aus den frühen 1920er Jahren:

Wie richtig [unsere afrikanischen Missionangehörigen] sie besuchende Europäer einschätzten, möge folgendes Beispiel zeigen. Durch unsere Stationsleute hörten wir, daß ein Europäer in der Nähe sei; es könne aber kein richtiger Europäer sein, sondern nur ein mšenzi wa ulaja (=Wilder aus Europa). Warum aber das? – Er reise nur mit Eseln und ein paar Trägern, ohne Zelt, habe nicht einmal ein Bettgestell, sondern schliefe wie die Banjamwezi [Bevölkerungsgruppe v.a. im Zentrum der Kolonie ansässig] auf einer Grasmatte und in den Hütten der Leute […]. Allem Anschein nach stammte er aus dem südöstlichen Teil Europas und hatte etwas orientalisches Blut in seinen Adern. Als er seinen Namen schreiben sollte, vermochte er es nicht! – Unsere Leute aber fragten, ob das wirklich ein richtiger Europäer gewesen sei. Gewiß wäre er aber kein Verwandter von uns, sei auch nicht in unserer Heimat zu Hause, sondern stamme aus einer andern Gegend! Was wir natürlich nicht abstreiten konnten! (UAH, MD 1562, 132)

Die Unterschiede in der Bewertung der Herkunft der zwei Besucher der Herrnhuter Mission in DOA sind offensichtlich in Sterns Schilderungen. Während die Nationalität des mitteleuropäischen Engländers – also des ‚prekären Weißen‘ Viehhändlers – trotz seiner Armut genannt und ihm sogar eine eigene Stimme im Erfahrungsbericht eingeräumt wird, geht der andere besuchende Europäer in der anonymen Masse der scheinbar herkunftslosen Südosteuropäer auf. Zudem erhält er keinerlei eigene Stimme im Bericht, sondern es wird nur über ihn berichtet. Wichtig für den kolonialen Diskurs ist hierbei, dass Stern es sogar den afrikanischen Missionsangehörigen einräumt, den südosteuropäischen Besucher in den Status des Shenzi Ulaya einzuordnen, was der generellen rassistischen Hierarchie der Gesellschaft des kolonialen DOA an sich zuwiderlief. Grundsätzlich wurde es einem Europäer zugestanden, Angehörige der kolonisierten Bevölkerung einen niederen Platz in der rassistischen gesellschaftlichen Hierarchie zuzuweisen und nicht andersherum. Entsprechend deutlich wird anhand dieser Quelle der niedrige Status von Südosteuropäern und Griechen in den Diskursen und den gesellschaftlichen Realitäten DOAs, der ihnen von Deutschen und anderen ‚Mitteleuropäern‘ zugeordnet wurde. Besonderen Ausdruck findet diese Tatsache ebenfalls an der Bemerkung über das „orientalische Blut“ des Besuchers. Natürlich fanden solche rassistischen Diskurse über Süd(ost)europäer auch ihren Weg in die koloniale Presse und hatten Einfluss auf die Diskurse über griechische Subunternehmer beim Bahnbau in Deutsch-Ostafrika und deren Arbeit sowie ihre Arbeitsbeziehungen vor Ort.

Diskurse über griechische Arbeit beim Bahnbau in Deutsch-Ostafrika

Griechenland und die Bedeutung des griechischen Beitrags für die Kultur Europas wurde in den Gesellschaften der Kolonialmächte Europas am Fin de siècle zwischen zwei Extremen verhandelt. Zum einen wurde das antike Griechenland als Wiege der europäischen Zivilisation gefeiert und markierte damit auch den Ursprung der Dominanz Europas über den Rest der Welt. In dieser Sichtweise diente das antike Griechenland auch als indirekte Legitimation für die Etablierung und Aufrechterhaltung der europäischen Kolonialreiche. Das moderne Griechenland rief hingegen weit weniger Begeisterung hervor, sondern hielt den Gesellschaften der mitteleuropäischen Kolonialreiche um die Jahrhundertwende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert vielmehr einen bedrohlichen Spiegel im Sinne Oswald Spenglers (1963) entgegen. Wie einst antike Weltreiche untergegangen seien, so könnte bei nachlassender Dominanz und Wehrhaftigkeit Europas die koloniale Dominanz verloren gehen. Entsprechend dienten die Stereotype über das moderne Griechenland um 1900 als abschreckendes Beispiel für eine mögliche Zukunft Europas. Speziell in Deutschland wich die ursprüngliche Begeisterung der 1820er und 1830er Jahre über das nun unabhängige Griechenland – der Philhellenismus – den Thesen von Jakob Philipp Fallmerayer über die Ethnogenese des griechischen Volkes. Fallmerayer zufolge wäre überhaupt kein griechisches Volk an sich mehr vorhanden, vielmehr bestünde es nur noch als Karikatur seiner selbst. Das griechische Volk sei ausgestorben und durch slawische und albanische Völker ersetzt worden, die nun nicht mehr in der glorreichen Tradition des antiken Griechenland stünden, sondern stattdessen den orientalischen Verfall des antiken griechischen Reiches repräsentierten (Rondholz, 2012; Peckham, 1999, 164-684). Malte Furhmann (2006; 2012; 2020) hat diese Sichtweise der deutschen Gesellschaft als „semi-kolonial“ bezeichnet und als das Leitmotiv der Gesellschaft des deutschen Kaiserreiches gegenüber ‚dem Orient‘ charakterisiert, was die Griechen Südosteuropas einschloss (9-38, 222, 256, 273, 368, 383-400; 10-33; 119-20,125).

Dieses semi-koloniale Leitmotiv und seine inhärente Dichotomie zwischen einem positiven und einem negativen Bild über griechische Kultur und griechische Charakterzüge fand auch Eingang in koloniale Diskurse über griechische Arbeit beim Eisenbahnbau in DOA. Auf der einen Seite wurden die Griechen als Shenzi Ulaya rassistisch abgewertet und ihre Rolle beim Bahnbau beispielsweise durch die DOAZ fast ausnahmslos negativ beurteilt. Der Zeitung, welche vor allem der deutschen Siedlergemeinde nahestand, galten die Griechen als „Internationales Proletariat“ (DOAZ, VII, Nr. 13) und „Bassermann’sche Figuren orientalischer Herkunft“ (DOAZ, VII, Nr. 12) die den angeblich fleißigeren deutschen Siedlern ihre Arbeit wegnahmen und Lohndumping betrieben. Nachdem die Griechen viel Geld beim Bahnbau in DOA verdient hätten, würden sie es der Volkswirtschaft der Kolonie bald entziehen, da sie nach kurzer Anwesenheit angeblich sowieso wieder in ihre Heimat zurückkehren würden (DOAZ, VII, Nr. 15; Yekani 2019, 267). Besonders die Baufirma Philipp Holzmann sah sich der Kritik ausgesetzt, da sie angeblich Griechen bevorzugte und potenzielle deutsche Arbeitnehmer nicht einstellen würde, was die Baufirma bestritt (DOAZ, VIII, Nr. 24). Bauräten der Fa. Holzmann galten die griechischen Subunternehmer dagegen als willkommene ‚Hilfskolonisatoren‘, die mit ihren angeblich inhärenten Charaktereigenschaften bestens für kolonisatorische Zwecke geeignet waren:

An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, daß sich zahlreiche Griechen als […] Unternehmer meldeten […]. Manche von ihnen scheiterten aus Unkenntnis und Mangel an Mitteln; andere dagegen sind dem Unternehmen – wenn auch aus Eigennutz und materiellen Rücksichten – bis zum Ende treu geblieben. Sie haben sich als vorzügliche [Sub-]Unternehmer bewährt. Mancher von ihnen ist zum wohlhabenden Mann und später zum tüchtigen Pflanzer geworden. Bei ihren Erfolgen wurden die Griechen unterstützt durch ihre Bedürfnislosigkeit, ihre Anpassungsfähigkeit und durch ihre Kunst, sich mit den Eingeborenen und deren Sitten und Gebräuchen innerhalb kurzer Zeit vertraut zu machen. (Stadtarchiv Frankfurt, Grages, 1948, 3-4)

Mit anderen Worten: aufgrund ihrer angeblichen ‚rassischen‘ und kulturellen Nähe zu der afrikanischen Bevölkerung, die sich insbesondere in ihrem niedrigen Lebensstandard, also ihrer „Bedürfnislosigkeit“ äußerten, waren die Griechen für die Vertreter der Baufirmen als preiswerte Subunternehmer bestens für den Eisenbahnbau in DOA geeignet. Dass die Diskurse über griechische Arbeit beim Bahnbau auch Auswirkungen auf die Arbeitsrealitäten aller Beteiligten hatten, konnte im Rahmen dieses Artikels nur angedeutet werden. Diesem Phänomen wird jedoch in aktuellen Forschungsprojekten zur Globalgeschichte der Arbeit dezidiert nachgegangen (Rösser, 2021a).